- Код статьи

- S086954150017416-7-1

- DOI

- 10.31857/S086954150017416-7

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / №5

- Страницы

- 84-112

- Аннотация

В статье рассматриваются проблемы этнографического описания и репрезентации культуры Других и анализируются присущие антропологии онтологические ограничения, ставящие под вопрос саму возможность получения объективного знания об изучаемых культурах. Предлагается понятие “другие антропологии”, которое предполагает признание значимых в эвристическом отношении альтернатив евроцентричной перспективе в описаниях и интерпретациях культур. Подобный подход, в основе которого лежат идеи Э. Вивейруш де Кастру, ставит следующие вопросы: чему нас, этнографов, может научить в теоретическом и мировоззренческом смысле знакомство с культурами, являющимися предметом исследования? каков вклад разных культур в производство новых дисциплинарных концепций и теорий? насколько мы готовы признать и включить “на равных” в свой научный дискурс “народные” знания?

- Ключевые слова

- антропоцентризм, перспективизм, локальные знания, репрезентация, другие антропологии, народные классификации, субъектность вещей, этнографическое поле

- Дата публикации

- 14.12.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 177

© Д.А. Баранов

ЛОКАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ И “ДРУГИЕ АНТРОПОЛОГИИ”

Антропологический евро(эго)центризм

Один из парадоксов “идеальной” антропологии, претендующей на достижение объективного знания об изучаемой культуре, – условие дистанцирования исследователя от объекта наблюдения. Бескомпромиссное следование этому условию подразумевает в конечном счете “обесчеловечивание” самого антрополога. В действительности, чтобы познать человека и его культуру, надо в каком-то смысле не быть человеком и не принадлежать к его культуре. Перефразируя Л. Витгенштейна, можно утверждать, что познание культуры внеположно ей. “Надкультурная” позиция позволяет сделать предметом научной рефлексии некие общечеловеческие универсалии, а также значительное число культурных явлений, многие из которых для нас концептуально прозрачны, поскольку относятся к фоновым знаниям. Таким образом, чем меньше “человеческого” или “культурного” в антропологе, тем больше у него шансов дать объективное описание культуры. Но если дистанцирование может способствовать приросту знания о культуре, то не является ли оно одновременно и помехой в понимании этой культуры, основанном, как считается многими антропологами, на общности когнитивных структур сознания и переживании одного и того же опыта?

Конечно, антропология всегда пыталась выйти “за пределы и по ту сторону”, будь то экзотические Другие или “своя” культура. Но, как уже отмечалось, сама дисциплинарная, антропоцентричная природа нашей науки накладывает онтологические ограничения – поскольку антропологи являются неотъемлемой частью человеческой культуры, “адекватное” представление о ней проблематично, так как требует взгляда со стороны, выхода за рамки человеческого, т.е. предполагает утрату антропологом своей идентичности. Собственно, именно эту тенденцию отражает так наз. постгуманистическое направление в социальных науках, отбрасывающее любую мысль о привилегированной позиции человека (см., напр.: Кожевникова 2018).

Оставляя решение проблемы онтологической ограниченности антропологии на откуп философам, сузим рамки и рассмотрим более частный случай дисциплинарной ограниченности, который связан с вопросом идентичности самого исследователя. Речь идет о евроцентричной перспективе, которая и определяла развитие классической, т.е. нерелятивистской, антропологии. Для этого подхода характерно помещение в рамки своих (европейских) интеллектуальных конструкций альтернативных систем ценностей и картин мира, из чего следует, что изучение других культур осуществляется через обращение к “общечеловеческим” (т.е. европейским) мировоззренческим установкам и эпистемологической традиции (Доронин 2018: 106). Итак, создается единая шкала ценностей, которая выступает мерилом Иного и определяет распределение культур – от “диких” (т.е. неевропейских) до “цивилизованных” (т.е. европейских). Эта перспектива придавала антропологии в лучшем случае постоянно подпитываемую ненамеренную снисходительность по отношению к этому Иному, в худшем – статус инструмента управления в колониальных государствах.

Критика позитивистских оснований нерелятивистской антропологии отнюдь не означает, что исследователь не должен стремиться к объективному описанию культуры, просто следует учитывать, что эта дисциплина дает такое описание, которое никогда не попадает в самую суть, всегда лежит где-то рядом – иными словами, образ культуры в таких описаниях процессуален. В ситуации отказа от попытки получить адекватное представление о культурных явлениях антропологическое изучение рискует превратиться в “фабрику умственных развлечений для узкого круга интеллектуалов”, в “этимологические, фразеологические, герменевтические хороводы, нагромождение все новых слоев значений…” (Лем 2003: 40). Подчеркну, что речь здесь идет не о достижении “последней истины”, а только о дисциплинарной интенции и движении к пониманию или пониманиям культуры Других. В этом смысле культурный релятивизм Ф. Боаса более близок к нерелятивистской антропологии, чем, например, к “онтологическому повороту” с его неокантианскими постулатами.

Начиная с определенного момента, антропологов интересует не только то, что описывается и изучается, но и – в духе постмодернистских настроений – то, как это происходит, каков научный инструментарий и вокабулярий исследования и его репрезентаций (Marcus, Cushman 1982; Karp, Kratz 2000; Vanini 2015), т.е. то, что составляет, по выражению С. Гал, метаанализ науки (Гал 2004: 37). В целом это отражает значимый сдвиг сферы интересов антропологии от внешнего мира к самой себе, в частности, к самому процессу порождения дисциплинарных знаний и их репрезентаций. Фокус внимания в полевых исследованиях частично сместился в сторону субъекта – личности самого собирателя и производимого им этнографического текста. Последний начинает рассматриваться как репрезентация не только объекта изучения, но и дискурса, к которому принадлежит автор: методологические установки, жизненный опыт, пол, этническая принадлежность и т.д. оказываются предметом научной рефлексии. Актуализируется проблема “возмущающего” воздействия субъекта (исследователя) на объект (изучаемую культуру); первый теперь выступает в роли полноправного соавтора получаемой информации. Сама личность антрополога определяется в качестве важнейшего фактора, во многом задающего характер описания культуры.

Если смотреть на проблему с позиций социального конструкционизма П. Бергера и Т. Лукмана, то следует говорить не только о характере этого описания, но и о создании в ходе исследования новой социальной реальности. Такой сдвиг в исследовательской стратегии Б. Тедлок выражает формулой “от участвующего (включенного) наблюдения – к наблюдению участия (включенности)” (Tedlock 1991: 90). Саморефлексивность стала существенной стороной профессиональной практики многих антропологов, а такие понятия как “эмпатия”, “понимание”, “погружение” вошли в вокабулярий современных полевых исследований, что инициировало дискуссию на тему “этнография: наука или искусство” (Carrithers 1990).

Этот, так сказать, “антропологический эгоцентризм”, находящий свое выражение в самокритике и подрыве авторитетов и вроде бы пренебрегающий “традиционными” объектами изучения, т.е. Другими, являлся на деле внешним проявлением достижения антропологией стадии зрелости в своем развитии. И хотя во многом было потеряно привилегированное положение быть “вне” и “над”, главное – этот поворот “к самой себе” подтверждал гуманистическую основу науки, когда размывается граница между исследователем и исследуемым, субъектом и объектом. Иными словами, антропология является всего лишь частью исследуемого ею мира, а антропологи (со своими чувствами, предубеждениями, фобиями, иррациональностями) оказываются такими же людьми, как и те, кого они изучают.

Но при всех своих преимуществах эта же повышенная саморефлексия этнографов одновременно невольно оттесняет исследуемые народы и их влияние на развитие научного знания на задний план. Это верно и для классической ситуации изучения других культур. Перефразируя Г. Гессе, можно сказать, что, когда мы интересуемся кем-то, нам интересно в нем нечто такое, что есть в нас самих, то, чего нет в нас самих, нас не волнует. Под видом изучения Другого маскируется изучение собственного Я, которое, как пишет Д. Роуз, “оказывается помещенным в зеркальной зале, где ошибочно воспринимает свое собственное отражение за внешний мир, видит бесконечный ряд собственных отражений, всегда говорит само с собой и, что неудивительно, находит постоянное подтверждение себе и своему взгляду на мир” (Роуз 2001: 42). Таким образом, Другой никогда не бывает полноправным участником диалога, или, в рамках радикальной интерпретации, полюсом, маркированным как “Другой”, фактически становится его отсутствие (Там же). В этом смысле, как показал еще Э. Саид, ориентализм, например, больше говорит о Западе, чем о собственно Востоке. Подобная евро(этно)(эго)центричная перспектива служит сегодня сдерживающим фактором в развитии этнографии/антропологии.

Голоса Других

Для сторонников методологии “эвристического примитивизма” (суть которого заключается в максимально возможном исключении голоса автора из антропологического текста и описания и высвобождении голоса Других), вероятно, идеальной была бы ситуация минимизации “искажающего эффекта” наблюдения исследователя, а еще лучше – изъятия его голоса из цепочки “культура – ее репрезентация”. То есть настоящей целью антропологии является воспроизведение перспективы Другого в адекватной форме, а сам этнографический текст выступает лишь как инструмент научной дисциплины. В этой связи П. Рубел и М. Чегринец замечают, что требование быть “стопроцентно” репрезентативным, предъявляемое к этнографическому тексту, “ведет к необходимости исключения голоса автора или Я-позиции из его эвристической конструкции. Но тем самым собственно репрезентация разрушается, превращаясь в самопрезентацию Другого” (Рубел, Чегринец 1998: 96–97). Здесь есть внутреннее противоречие: самопрезентация Другого имеет смысл только тогда, когда есть адресат, способный ее объяснить или понять. Следовательно, мы опять возвращаемся к субъектно-объектной модели, только роль интерпретатора передается от антрополога читателю этнографического текста. Последний, кроме прочего, переводится в литературное измерение: он строится по правилам, предъявляемым к письменным текстам, и в той или иной мере всегда использует риторические приемы, порождающие новые смыслы.

Другим результатом поисков обхода субъектно-объектной перспективы является попытка выхода социологов и антропологов за рамки социального и человеческого, поиска внешней точки зрения, которая могла бы обеспечить “естественнонаучную объективность” самоописания. Речь идет, в частности, о концептуализации вещей в качестве актантов в объектно-ориентированной социологии, пришедшей на смену антропо(социо)центричным взглядам и придавшей, несомненно, иную конфигурацию картине мира – картине, представленной “глазами вещей”. Б. Латур, применив сугубо антропологический подход, перевернул все с ног на голову: упразднил разделение на субъект и объект (см., напр.: Latour 2014) – вопреки здравому смыслу, благодаря которому, по мнению Д. Миллера, такие повороты оцениваются как мистификация (Miller 2005: 11). Крайним выражением этой тенденции является предложение одного из самых последовательных критиков антропоцентризма Г. Хармана рассматривать реальность сквозь призму “плоской тектоники онтологии”, когда “отвергается любая привилегия человеческого подхода к миру, а события человеческого сознания помещаются ровно на ту же плоскость, что и битва канареек, микробы, землетрясения, атомы и смола” (Харман 2012: 76). Но где здесь место собственно антропологии? Да, различные актанты действуют друг на друга и провоцируют ответные действия, которые К. Латур называет “семиотической работой интердефиниций”: они определяют и переопределяют друг друга (Напреенко 2014: 39). Но если следовать этой логике до конца, т.е. применять провозглашенный М. Каллоном принцип генеральной симметрии (Callon 1986), то верна и зеркальная ситуация, когда вещь имеет некую цель и интенциональность, или, как говорит Э. Вивейруш де Кастру, доведена “до своей полной интенциональной формы, то есть формы какого-то духа или животного в его человеческом облике” (Вивейруш де Кастру 2017: 55), а человек препятствует реализации этой интенциональности.

Всерьез такое утверждение антропология может принять лишь с допущением – которое делает и сам Э. Вивейруш де Кастру, – что рядом с объектом должен находиться субъект и что объект должен «как минимум иметь доказанное отношение к тому или иному субъекту, то есть быть определенным в качестве того, что существует “по соседству” с каким-то агентом» (Там же). Действительно, если и говорить об агентности материальных объектов, то не об их активном действии и обладании интенциональностью, а, скорее, о противодействии, поскольку первоначальный импульс подобного контакта, так сказать, инициатива, исходит от человека – иначе рассмотрение взаимодействия актантов (молекул, микробов, ветра и т.д.) выходит за рамки компетентности антропологии. Поэтому гораздо более привлекательной и обоснованной выглядит позиция А. Джелла: животные и вещи в некотором смысле могут иметь разум и намерения, но эти разум и намерения им приписываются человеком, это человеческие разум и намерения, которые только и доступны нашему пониманию (Gell 1998: 17). Вещь выступает в качестве агента не сама по себе, а только в определенном контексте, подразумевающем присутствие человека. Для описания подобных ситуаций автор вводит понятие “распределенная личность” – личность, выходящая за рамки человеческого тела, выступающая как совокупность взаимодействий с другими личностями и включающая в себя и предметный мир. В этом заключается антропоцентризм теории А. Джелла, отличающий ее от других направлений “материального поворота” и делающий близкой этнографам. В любом случае исходная позиция антрополога вписывается в концептуальную рамку “Я – Другой”. Эта позиция характеризуется принципиальной открытостью, незавершенностью и неопределенностью этого Другого, что предоставляет широкий простор для разнообразных исследований, но в границах именно этой рамки. Приписывать конструкцию “Я – Другой” – наряду с иерархией, доминированием, присвоением, отчуждением, отношениями силы – только “колонизирующему” сознанию модерна, значит неоправданно сводить ее к вопросам власти, забывая, что она отражает фундаментальное свойство любой культуры.

Эта конструкция работает и в антропологии, и в изучаемых ею культурах, что дает возможность найти нечто общее между субъектом и объектом, отойти от асимметрии, заключающейся в допущении, что окончательный и, следовательно, самый истинный взгляд на объект этнографического интереса принадлежит исследователю, поскольку он обладает как дисциплинарным знанием и инструментарием, так и привилегией быть “над” изучаемым объектом и “вне” его. Альтернативные же самоописания или народная картина мира, отраженная в обрядовых и повседневных практиках и фольклоре, в рамках такой асимметрии определяются как “наивные” и неточные и выступают лишь материалом для теоретизирования в тиши кабинетов.

Другие антропологии

Отказ от асимметрии создает предпосылки для превращения концепции “других голосов”, представленных в современных этнографических текстах, в концепцию “других антропологий”, заключенных в изучаемых культурах. Понятие “другие антропологии” предполагает признание значимых в эвристическом отношении альтернатив евроцентричной перспективе, в рамках которой происходит описание культуры, и ставит в том числе следующие вопросы: чему нас, этнографов, может научить в теоретическом и мировоззренческом плане знакомство с культурами, являющимися предметом исследования? каков вклад разных культур в производство новых дисциплинарных подходов и теорий? насколько мы готовы признать и включить “на равных” в свой научный дискурс “народные” знания?

“Другие антропологии” заставляют говорить об определенной симметрии различных картин мира, которая, с одной стороны, ставит научное знание наравне с другими его видами, в том числе произведенными культурой (Эриксен 2014: 192–193), а с другой – отсылает к концепции антропологического “перспективизма”, разрабатываемой в трудах прежде всего Э. Вивейруша де Кастру, Ф. Дескола и Э. Кона. Последний предполагает, что нет и не может быть какой-либо одной привилегированной перспективы – европейской, научной, человеческой и т.д. Подобный взгляд восходит к одному из основоположников философского перспективизма Ф. Ницше, утверждавшему, что нет реальности, которая не была бы отмечена печатью существования человека. Иными словами, ни одна интерпретация не может претендовать на абсолютную истинность, но каждая познавательная перспектива способствует пониманию реальности и вырабатывает собственные истины. Как отмечает Ф. Дескола в рецензии на нашумевшую книгу Э. Кона “Как мыслят леса: антропологии по ту сторону человека” (Кон 2018), в фокусе внимания социальных наук сейчас оказались взаимодействия людей, животных, растений, физических процессов, артефактов, образов и других форм сущего (Descola 2014: 268). Ф. Дескола и Б. Латур сходятся в признании наличия агентности у “нечеловеческих сущностей”. Мир состоит из объектов, которые формируются разными точками зрения (перспективами) по-разному, причем эти перспективы могут принадлежать и нечеловеческим существам, например, объектам, которые, по Э. Вивейрушу де Кастру, выступают наподобие застывших действий, материальных воплощений нематериальной интенциональности.

Рассмотрение альтернативных антропологических концепций дает возможность приблизиться к пониманию тех культурных миров, которые они формируют. Это означает, что “другие антропологии” следует описывать не столько как альтернативные репрезентации реальности, сколько как альтернативные взаимодействия с реальностью. Если эта реальность или, точнее, реальности являются результатом проецирования антропологическими концептами Других, как предполагает Э. Вивейруш де Кастру (Вивейруш де Кастру 2017: 276), то эти концепты могут, вероятно, служить ключом к пониманию “других онтологий”. Но, видимо, корректнее будет исходить из допущения не о первичности воззрений перед описываемой реальностью или наоборот (как кажется, это во многом вопрос веры), а о постоянном перетекании одного в другое, взаимодействии в одном горизонте. В любом случае антропологические понятия и идеи имеют локальный характер, они действенны в том мире, в котором родились или который “создали”. Поэтому один из первых шагов на пути к признанию “других антропологий” – это осуществление “территориализации” антропологических концептов, имеющих “индигенное” происхождение, т.е. возвращение их тем культурам, у которых они были позаимствованы. Это означает и возвращение этим концептам их имманентных значений, деформированных в результате абстрагирования и универсализации в европейской антропологии. Чтобы понять, как работают “местные” антропологические концепты, исследователю необходимо быть “на месте” и взаимодействовать с изучаемым миром, который, возможно, отличается от его собственного. Это требует в некоторых случаях отказа от здравого смысла и логики (область действия которых, по-видимому, гораздо уже рамок исследуемого объекта – культуры), а также длительного опыта взаимодействия, предполагающего в том числе обращение к интуитивному, случайному, “метафизическому” способу понимания Другого1. Очевидно, что описание локальных миров посредством “туземных” концептов создает определенные трудности при транслировании полученных знаний, поэтому обращение к “материальному миру” через человеческие практики может оказаться действенным способом его понимания. Как пишет Дж. Томас,

используя косу для подстригания травы, мы можем кое-что узнать о строении деревянной рукояти и о дереве, из которого она сделана, и о выборе металлического лезвия, даже не задавая явных вопросов При строительстве дома мы незаметно знакомимся с характеристиками почвы и недр, направлением и силой ветра, близостью воды, направлением солнечных лучей, эстетическим качеством и функциональностью дерева и камня, самана и соломы для крыши (Томас 2020: 295).

Само восприятие материальности с помощью органов чувств является существенным для антропологического исследования культуры. Работая в этнографическом музее в должности хранителя фондов, я несколько лет принимал на ответственное хранение русские коллекции, что предполагало установление непосредственного физического контакта с каждой вещью: ее нужно было взять в руки, чтобы измерить, определить сохранность, иногда атрибутировать и изменить топографию хранения. Тактильное и визуальное соприкосновение с материальными объектами, продолжавшееся на протяжении нескольких лет, дало мне такое понимание природы вещей, которое не могло бы дать чтение самых детальных музейных каталогов.

Нельзя сказать, что сосуществование перспектив в изучаемых культурах не привлекало внимания исследователей раньше. Достаточно вспомнить замечательный анализ игры точками зрения в шаманских практиках сибирских народов, предпринятый еще в 1980-х годах Е.С. Новик. Но исследование было проведено в рамках фольклористической традиции с отсылкой к диалогической конструкции М. Бахтина, поэтому смена перспектив, в частности описание событий “с точки зрения духов”, рассматривалась лишь как прием, с помощью которого варьируется фабула и развивается сюжет в архаической эпике (Новик 2004: 256, 266).

Один из главных постулатов антропологического перспективизма может быть сформулирован следующим образом: стили мышления, присущие изучаемым нами коллективам, являются движущей силой антропологии как дисциплины. Э. Вивейруш де Кастру предлагает иной “угол зрения”, позволяющий увидеть, что “самые интересные концепты, проблемы, существа и агенты, введенные антропологическими теориями, берут начало в силе воображения тех самых обществ (народов или коллективов), которые они желают объяснить” (Вивейруш де Кастру 2017: 12). И хотя другие утверждения автора (напр., “все нетривиальные антропологические теории представляют собой версии туземных практик знания” [Там же]) выглядят слишком радикальными, тем не менее такая смена ракурсов (нечастая в этнографической науке), лежащая в основе перспективизма (но не равная ему), может быть чрезвычайно плодотворной в поисках нового знания. Подобные идеи возникают время от времени; мне вспоминаются разговоры с коллегами в музее, в ходе которых обсуждались описания родинного обряда глазами новорожденного или собирательской, выставочной и исследовательской работы музея “с точки зрения” вещей. Но оценивались такие смены перспектив скорее как интеллектуальные игры, чем как обладающий серьезным эвристическим потенциалом подход в исследованиях культуры.

Несмотря на то что подобные сдвиги и инверсии чреваты “побочной мистификацией”, они дают возможность сделать фоновые знания предметом рефлексии, проблематизировать привычное и “доместицировать” экзотическое. Если другие культуры описывать как “другие антропологии” (поскольку любая культура – это интерпретация актуального для нее мира), то нам, антропологам, может быть полезно знакомство с альтернативными перспективами и применение практик знания, присущих этим антропологиям.

Локальное знание

Оглядываясь на свой опыт, могу сказать, что в моем случае именно знакомство с практиками обращения с новорожденным в русской традиции помогло при написании диссертации выйти за рамки доминирующей в то время (четверть века назад) парадигмы, предполагающей взгляд на младенца как на объект или – более категорично – на продукт деятельности взрослых, которому пытаются привить желаемые черты и свойства. Рассмотрение родинного обряда с точки зрения социализации ребенка подчеркивает определенную асимметрию отношений “взрослый – ребенок”, где последнему отводится роль реципиента. Заимствование иной (“фольклорной”) перспективы, позволило мне обратить внимание на диалогичную природу обряда, в котором новорожденный выступает не как объект воздействия со стороны взрослых, а как активный субъект, равноправный партнер в диалоге с ними. И ребенок, и взрослые здесь являются соучастниками, включенными в механизм создания новой информации. Это обнаруживается как в грамматике языка, использующей личное местоимение 2-го лица при обращении к новорожденному (напр., в зачине заговоров: “Как я не знаю, кто ты такой…”), так и в некоторых вариантах “имянаречения”, при ближайшем рассмотрении превращающегося в узнавание, открытие, угадывание подлинного имени, которое подсказывает взрослым сам новорожденный. Речь идет об обряде “окликания” – оживления “обмершего” ребенка: если младенец проявлял слабые признаки жизни, то повитуха произносила имена известных ей святых – на какое имя крикнет ребенок, то ему и давали. Здесь младенец реагирует на имя, которое ему в каком-то смысле уже принадлежит. Другим способом “оживления” новорожденного было произнесение повитухой вслух имен его родителей – “знакомство” с ними вносило определенность в ситуацию, что должно было заставить ребенка остаться в этом мире2.

Выбранный мной ракурс позволяет интерпретировать родинные практики с позиции диалога, одной из целей которого было получение ответа на вопрос, в двух разных перспективах имеющий, соответственно, две разные формулировки. Первая – “кто ты такой?” – с позиции взрослого; направлена на идентификацию новорожденного, узнавание имени, с которым он пришел в этот мир. Вторая – “кто я такой?” – с позиции младенца; озвучивание (=узнавание) имен родителей вводит новорожденного в систему родственных связей, указывает ему его место в родовой ситуации. Знание ответа, как мы видим, является эффективным средством закрепления ребенка в мире людей. В известной степени суть отношения “взрослые – новорожденный” заключается не столько (не только) в идентификации последнего, сколько в самоидентификации; познание/узнавание выступает здесь синонимом приобретения нового знания, которое прежде всего “о себе и для себя”. Это тем более будет верно, если рассматривать диалог взрослых и ребенка не только по схеме “Я – Другой” (“синхронный” аспект), но и в “онтологической” перспективе: “Я – Я в прошлом” (“диахронный” аспект). Тогда вопросы типа “кто ты?”, “откуда ты?” и др., адресуемые новорожденному, возвращаются к вопрошающему, а познание младенца превращается в припоминание взрослыми своего прошлого и своих истоков. Вероятно, именно этим можно объяснить ключевую роль мотива памяти, а точнее забвения, в загадках о младенчестве: “Во-первых, не вижу, во-вторых, не помню, в-третьих, не знаю. – Рождение” (Худяков 1861: 12).

Приведу еще пару примеров того, чему могут научить нас, этнографов, исследуемые культуры, в частности, какие подходы (и идеи) мы заимствуем из знакомства с ними. Первый касается области культуры, с которой музейные этнографы непосредственно сталкиваются каждый день. Речь идет о знаменитом “материальном повороте” в социальных науках, у истоков которого стоят Б. Латур, Дж. Ло и др., провозгласившем новые подходы и концепты, такие как объектуализация социальных отношений, акторно-сетевая теория, социальная топология и т.д. Объединяет их объектно-ориентированная перспектива, уравнивающая в правах субъекта и объекта, человека и вещь, что приводит в итоге к неактуальности прежнего этнографического дуализма – материальной культуры и культуры духовной. Любопытно, что в традиционной антропологии этот поворот оказался практически незамеченным3. Подобное, как сказал британский антрополог Д. Миллер, “превращение объектов в людей”, не было принципиально новой перспективой восприятия мира вещей, но не в научном плане, а в мифологическом. Так, сибирский материал дает множество примеров актуального до сих пор восприятия предметов как живых существ, с которыми можно даже вести диалог. Исследовательница Е.П. Батьянова описывает такой случай:

…пожилая корячка, рассказывая мне, как дорожный камешек стал ‘аняпелем’ – охранителем ее семьи, сообщила, что, увидев его на дороге, обратилась к нему с вопросом: “Ты кто? Просто камень или аняпель?” И он ей ответил: “Да, я аняпель”. В результате женщина принесла камушек домой, и он обрел статус семейного охранителя (Батьянова 2018: 36).

Вещи обладают способностью не только слышать и говорить, но и видеть. Так, хорошо известен некоторым народам Сибири обычай при изготовлении какого-либо предмета делать ему “глаза” (зарубку на деревянной и костяной посуде, прорезь на берестяной двери и т.д.), чтобы он не был “темным” (слепым).

В этих ситуациях, как и во множестве других, взятых из изучаемых культур, речь идет об обычных и привычных объектах этнографического исследования – необычными они становятся тогда, когда теряют свой статус полевого материала/источника и превращаются в эпистемологические конструкции европейской антропологии. Можно ли осуществить мечту антрополога и выйти за рамки антропоцентризма, чтобы описать мир глазами Другого? В отдельных случаях – да. Хорошо известны явления переноса субъектности на нечеловеческие сущности – вещи, растения, животных, а русская загадка при этом использует, например, “грамматический инструментарий” – объект загадывания превращается в субъект, описывающий самого себя, т.е. повествование идет от первого лица: “Захочу, так поклонюсь, а поленюсь, так повалюсь. – Топор”; “Пляшу по горнице с работою моею, чем больше верчусь, тем больше толстею. – Веретено” и т.д. По сути, это ситуация диалога, когда сама вещь как бы “предлагает” человеку разгадать ее. В некоторых случаях предметы примеряют на себя и сценарий человеческой жизни, что отразилось, например, в загадке о горшке: “Родился я в каменной горе, крестился в огненной реке, вывели меня на торжище, пришла девица, ударила золотым кольцом мои кости рассыпучие, в гроб не кладучие, блинами не помянучие”.

Что дает антропологическому исследованию другая перспектива, можно увидеть на примере пищи. Несколько лет назад мы с коллегой Е.Ю. Гуляевой предложили взглянуть на некоторые аспекты кулинарных практик в “пищецентричной” перспективе, позаимствовав ее из фольклора. Речь идет об известных во многих культурах случаях “говорения” от лица пищи. У восточных славян, например, это встречается в календарных песнях или в загадках о льне, конопле и хлебе: “Бьют меня палками, жмут меня камнями, держат меня в огненной пещере, режут меня ножами. За что меня так губят? За то, что любят. – Хлеб”4. Кроме того, у нас был и другой источник “заимствования” – научно-публицистическая литература5. Я имею в виду во многом недооцененную, как кажется, книгу С.В. Максимова “Куль хлеба и его похождения”, впервые изданную в 1873 г. В ней обнаруживается удивительное этнографическое описание крестьянской культуры в “хлебоцентричной” перспективе (Максимов 1982 [1873]). Автор, подчеркивая исключительную роль хлеба в жизни людей, предлагает взглянуть на него как на активного игрока, чьи привычки, капризы и прихоти, дружеские или враждебные связи, обусловленные его свойствами (как растения и как продукта), определяют бытие русского крестьянина: выбор места для поселения, количество и конструкцию хозяйственных построек, орудия и утварь, распорядок дня и сезонность хозяйственных работ, взаимоотношения в семье и деревенском сообществе.

5. Невозможно переоценить вклад отечественной филологии в снятие противопоставления между субъектом и объектом исследования. Поскольку литературоведы всегда немного поэты, они плодотворно объединили концепции и практики двух миров: мира субъекта и мира объекта. Агентность вещи, характерная для наивной картины мира, была взята на вооружение филологами и стала частью научного дискурса.

Вероятно, многим компонентам пищи можно было бы делегировать роль актантов, которые благодаря своим природным, пищевым, субстанциональным свойствам заставляют человека приспособиться к себе и говорят ему, что с ними делать. Тем самым они оказывают внешнее воздействие на людей, очерчивая круг возможных сценариев своего использования. Если в попытке преодолеть антропоцентризм этнографического описания пищи идти до конца, то картина взаимоотношений ее с человеком может оказаться совершенно необычной. Получается, что уже не человек добывает и потребляет пищу, а пища, проходя ряд преобразований и попадая внутрь человека, в конечном итоге становится телом человека, что отвечает формуле “человек есть то, что он ест”. Перефразируя высказывание Д. Миллера, выступавшего за “диалектику объективизации”, можно сказать, что “пища, которую производят люди, формирует людей” (Miller 2005: 8). Человеком управляют потребности тела. В “пищецентричной” перспективе все трансформации еды на пути ко рту человека и далее могут быть описаны как ее испытания и страдания ради достижения заветной цели – человеческого тела. На это указывает распространенный фольклорный мотив “жития растений” (пшеницы, проса, винограда и т.д.), представленный в песнях, обрядах, играх, хороводах, быличках, загадках. В них последовательно перечисляются все болезненные и мучительные этапы “жизненного пути” растений: от момента сева до получения конечного продукта – хлеба, вина и т.д. Проходя своего рода инициации, пища продолжает свое движение, но уже в “составе” человека. Попадая в рот, еда перестает быть частью публичного пространства, и дальнейшая ее траектория пролегает через сферу интимного и табуированного.

Еда, традиционно занимающая в этнографических классификациях место в разделе “материальная культура”, оказалась золушкой в исследованиях, выполненных в русле “онтологического поворота”. Вероятно, одна из причин слабого интереса к пище как таковой объясняется ее “исчезающей материальностью”. Действительно, это тот случай, когда материальный объект создается ради своего уничтожения. Поэтому вполне вероятно, что объявленный “новыми материалистами” поворот в антропологических исследованиях “к самим вещам” в отношении пищи будет означать прежде всего более пристальное внимание к ее отличительному свойству – меняющейся материальности. Особенность этнографического описания пищи, как представляется, заключается в прослеживании динамики преобразований еды – всех условий протекания и последствий “дематериализации”. Понятно, что это лишь одна из перспектив исследования пищи; стремление к представлению ее реальности в наиболее адекватной, близкой к этой реальности форме означает не только научное описание пищи, выполненное в рамках той или иной оптики, но и неоднократную смену этой оптики.

Другой случай, показывающий потенциальную возможность превращения локальных знаний в готовый концептуальный продукт, напрямую связан с музейной этнографией, в частности с работой по атрибуции музейных памятников. Когда говорят об исследованиях и классификациях объектов материальной культуры, то, как правило, подразумевают научные знания. Эти так наз. правильные, научные классификации отвечают неким конвенциональным по своей природе критериям. Главный критерий – наличие признака, который должен отвечать как минимум трем требованиям: 1) отражать существенные стороны явления, т.е. быть релевантным; 2) быть постоянным, а не изменчивым; 3) иметь четкую формулировку, исключающую возможность неоднозначного толкования6. Понятно, что классификациям присуща известная редукция, поскольку они основаны на различении существенных и несущественных признаков (характеристик) объекта, а так как последние зачастую игнорируются, значит, неизбежны и потери7. Понятно и то, что существующие классификации отражают давнюю научную традицию описания и изучения материальной культуры; они удобны и сравнительно просты. Но не замечать так наз. фольклорные знания о природе вещей и их “народные” классификации, оставлять их за скобками как “наивные” и “ненаучные” только потому, что они строятся на нерелевантном, в нашем представлении, признаке, который к тому же может меняться, – это значит сужать горизонты понимания не только природы вещей, но и всей изучаемой культуры, включая повседневные взаимодействия людей.

7. Типичным примером подобных классификаций является коллективный труд “Система научного описания музейного предмета” – квинтэссенция музейных классификаций материальных объектов (Баранова и др. 2017).

Классический пример таких экзотических классификаций приводит на страницах своей книги “Аналитический язык Джона Уилкинса” Х. Борхес, описывая так наз. китайскую энциклопедию под названием “Небесная империя благодетельных знаний”:

На ее древних страницах написано, что животные делятся на а) принадлежащих Императору, б) набальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух (Борхес 1994: 5).

Если здесь проблематично обнаружить какой-либо принцип, лежащий в основе систематизации, то в случае с фольклорными дифференциациями можно найти серьезные основания для того, чтобы не настаивать на резком противопоставлении их научным. Регулярно возникающие в этнографической науке дискуссии относительно принципов классификации артефактов, явлений, техник свидетельствуют об относительности и зыбкости границ этой конструкции, на проницаемость для народных символических систем, а в более широкой перспективе – на единый корень генезиса и комплементарность научной и народной классификаций. Если говорить о материальных объектах, то именно народные варианты их систематизации, которые имплицитно содержатся в фольклорных текстах, позволяют обратить внимание на скрытые от взора исследователя свойства вещей. Классификация, поступившись точностью и строгостью, получает определенные преимущества – всеохватность и широту. В частности, загадки демонстрируют парадоксальное сочетание научных и мифопоэтических принципов устройства мира, в том числе и структуру его вещного состава. Фактически в них отражена тотальная классификация всех составляющих вселенной человека, где все взаимосвязано, где почти каждый загадываемый объект (денотат) через отождествление со своим сигнификатом связан со всеми другими объектами. Высветив вещную структуру мира, загадка дала возможность установить степень близости его элементов, их соотнесенность друг с другом. “Выбирая” разные признаки, более или менее независимые друг от друга, загадки “создают” плотную сеть классификации предметов. В одних случаях актуализируется внешнее подобие (формальное сходство), в других – звуковой образ, в третьих – предикаты. Что же касается семантических оснований, то не всегда можно обнаружить смысловую связь между вопросом и ответом, например, в загадках типа: “Что в избе бодро? – Ведро”; “Что не корыстно? – Коромысло” и т.п., где семантическая неопределенность или пустота компенсируется омофонией.

Если собрание загадок рассматривать как некий единый корпус текстов, то достаточно явственно проступает классификационная сетка вопросительной части. Речь идет о регулярно повторяющихся случаях, когда через одинаковые признаки загадываются разные объекты. Так, например, можно выделить класс “горбатых” или “кривых” вещей – коромысло, дуга, рукомойник, ухват, кочерга и др. Эти, казалось бы, совершенно разные по материалу, конструкции, функциям предметы сближаются по признаку кривизны. Но каждый загадываемый объект имеет не один признак, а несколько, посредством которых он отождествляется уже с другими предметами. Например, ухват по актуализируемому загадкой атрибуту “рогатость” сближается с мутовкой, а по предикату “хватать” – со сковородником; веник по функции отождествляется с помелом, а по визуально воспринимаемой пестроте – с печкой-каменкой. То есть здесь – как и в других вариантах, например с мутовкой, когда одно и то же предназначение (мешание) получает зачастую противоположные прочтения (мешание как помеха и мешание как творение) – мы говорим уже не о случаях отождествления, а о явлении, которое можно назвать диссимиляцией, когда при сохранении структуры вещи происходит расподобление ее образов.

Общие для разных вещей признаки создают символическую синонимию, которая группирует объекты и, следовательно, порождает вторичную классификацию, имеющую неустойчивый и имплицитный характер. В этом случае, когда в обрядовом контексте актуализируется какой-либо признак, предметы, обладающие этим признаком, образуют изофункциональный ряд и могут без ущерба для результата заменять друг друга. Так, например, такие непохожие предметы, как веник и коромысло, в символическом плане оказывают одинаковое воздействие на человека. Речь идет о запрете для беременной женщины перешагивать через веник – в противном случае у новорожденного “ноги стянутся”. Здесь главным признаком веника стала такая его конструктивная особенность, как “стянутость” – опоясанность составляющих его веток. Это предположение подтверждается загадками, в которых обыгрываются аналогичные признаки: “Маленький Ерофейко подпоясан коротенько”, “Скручен, сверчен, связан, по избе скачет”. Что же касается запрета перешагивать коромысло с абсолютно такой же мотивировкой (“ноги стянутся”), то в этом случае значима уже такая конструктивно-функциональная особенность предмета, как его способность “соединять” два ведра, что отражено в описании коромысла через образ “моста”: “Промеж двух морей, по мясным горам, гнутый мостик лежит”.

Но если подобное классифицирование обусловлено, вероятно, использованием загадкой ограниченного числа сигнификатов, то при полном совпадении вопросной части и различных отгадках мы имеем дело уже с механизмом отождествления, обусловленного экстралингвистическими причинами. Например, загадка с двумя отгадками “За мясной стеной сидит барашек костяной. – Зуб/Плод в материнской утробе” отсылает к семантическому сближению зубов и утробного младенца, хорошо известному по этнографическим данным8. Этот ряд можно продолжить и другими загадками, имеющими альтернативные отгадки – колыбель/гроб; помело/язык; капуста/горшок и т.д., – связь между которыми находит поддержку в мифопоэтических представлениях или обрядовых практиках. Наконец, еще более распространенный и типичный для загадки вариант систематизации, когда один объект загадывается через разные образы, каждый из которых, в свою очередь, имеет несколько денотатов. Возникает своего рода плавающая классификация, когда постоянно меняется признак, на котором она строится. Благодаря этому формируется “объектная непрерывность”, где все связано со всем: “Стоит мальчик, скривя пальчик. – Крюк/Веник”; “Чертова баба вся в заплатках. – Веник/Каменка”; “Стоит свинка, золоты щетинки. – Каменка/Бочка с вином”; “Заплатка на заплатке, а иголки не бывало. – Бочка с вином/Капуста” и т.д. Так образуется непрерывная цепочка отождествлений: крюк – веник – каменка – бочка – капуста и т.д. Каждый предмет здесь можно сравнить с многогранником, каждая грань (признак) которого смыкается с гранью другого предмета, таким образом образуется своего рода сеть. В этой перспективе загадки и предлагаемые ими классификации не признают вещи целостными сущностями: вещь оказывается неким разнородным множеством, не имеющим четкой границы и выходящим за рамки любого определения.

* * *

Антропология/этнография обладает знанием и глубоким, основанным на полевых исследованиях, пониманием изучаемых культур, но, как отмечает американская исследовательница Л. Мескелл, “всему этому мы также бросаем вызов, когда взаимодействуем с другими заинтересованными сторонами и когда используем методы, в частности встречи и интервью, которые позволяют нам воспринимать их взгляды и мнения серьезно” (Мескелл 2020: 187). Позиции антропологов не должны обособляться от альтернативных позиций, в конце концов, и смысл, и значение любой точки зрения обнаруживаются только при наличии как минимум двух перспектив, а их взаимопроникновение может быть способом этической проверки интерпретаций. Кроме того, “позиционный монизм” исследователя – это иллюзия, поскольку в каждом антропологе сосуществуют многочисленные перспективы, результирующая которых может постоянно меняться9.

Когда мы говорим о Других, то часто невольно запускаем механизм гомогенизации других (отличных от исследовательской) позиций, превращая этих Других в Другое. Но так ли это? Так ли уж монолитны другие культуры? Как показывают полевые исследования, каждая культура и даже локальные ее варианты могут предложить сразу несколько перспектив. В д. Межезерье Вытегорского р-на Вологодской обл. я записывал интервью одновременно с двумя пожилыми женщинами – близкими подругами. Вернее, говорила в основном одна, а вторая комментировала ее рассказ. Речь шла о календарных праздниках, в частности о Дне св. Ильи-Пророка, и чрезвычайно широко распространенном мифологическом сюжете о приходе двух оленей – одного приносили в жертву, а другого отпускали. Однажды сразу оба животных были принесены в жертву, и с тех пор олени перестали приходить, а людям пришлось приносить в жертву барана. Повествование велось от лица очевидца. Самыми интересными здесь оказались реплики и вопросы подруги рассказчицы – они были сформулированы в абсолютно позитивистско-рациональном ключе, как будто исходили от человека совершенно другой культурной традиции (“Разве олени у нас водятся – может быть, это были лоси?”; “А зачем они приходили, может быть, их медведь выгнал из леса?” и т.п.). Два пожилых человека, всю жизнь прожившие по соседству, имеющие схожий жизненный опыт, демонстрировали совершенно разные перспективы восприятия и объяснения.

Этот случай позволяет сделать два наблюдения:

1) даже в самом ограниченном коллективе сосуществует множество точек зрения, этнографическая же оптика, как правило, традиционно выделяет лишь мифологическую, поскольку именно она отвечает нашим представлениям о традиции и архаике. Но, во-первых, подобная множественность, скорее всего, существовала и раньше (и 100 лет назад были в деревенском обществе люди – носители позитивистско-рациональной картины мира). Во-вторых, этнографические полевые материалы невольно создают монолитный и гомогенный образ исследуемой культуры, причем предпочтение также отдается преимущественно мифологическому аспекту, хотя бы потому, что это то, чем объект изучения отличается от нас;

2) этой множественности порой противоречивых, но мирно сосуществующих взглядов можно поучиться и нам, этнографам. Можно возразить, что приведенный пример вырван из контекста и непоказателен: представленные здесь точки зрения рассказчиков могут определяться конкретной ситуацией, позицией исследователя, по-разному понимаемыми вопросами, разными интенциональностями информантов и т.д. Это действительно так, но речь здесь не о том, как и что они “на самом деле” думают, а о потенциальных “ловушках” для этнографов: исследователь фиксирует в поле и анализирует лишь одну из множества перспектив.

Сосуществование разных взглядов и точек зрения в той или иной степени характеризует и личность самого исследователя, поскольку именно он выделяет в качестве определяющей одну из перспектив. В ее рамках так наз. мифологические (магические/иррациональные) представления и практики трактуются как культурные феномены, основанные на ложных или наивных предположениях. Эта “презумпция виновности” является частью негласной конвенции, доставшейся нам по наследству от классической позитивистской антропологии. Нарушение этой конвенции – когда, например, начинают всерьез обсуждать реальность существования фольклорных/мифологических персонажей и действенность магических заклинаний или даже использовать, скажем, колдовские практики – может грозить утратой антропологом своей дисциплинарной идентичности. Речь идет не о “бикультурности” исследователя, использующего этные и эмные категории на равных, или, как пишет Б. Тедлок, сохраняющего “ключевые западные ценности, одновременно становясь во впечатляющей степени членами обществ незападных” (Тедлок 2006: 16), а о безоговорочном разделении антропологом ценностей изучаемой культуры и погружении в нее, когда нарушается табу на “превращение в туземца” (Ewing 1994: 571). Потенциальная возможность подобного превращения является неотъемлемой чертой антропологии, ее двойственной природы, своего рода “дисциплинарной шизофренией”, поскольку каждый антрополог – личность со своими предрассудками и иррациональностями. Но именно эта двойственность статуса дает исследователю шанс понять Других, поскольку возникает чувство, что мы все – и те, кто изучает, и те, кого изучают – разделяем, как говорил Ф. Дескола, одну и ту же космологию. Осознанное использование этого преимущества – большая редкость. Переживаемый исследователем иррациональный опыт до сих пор выступает преимущественно частью кулуарного дискурса и лишь иногда используется в профессиональной деятельности (при строительстве и открытии выставок мои коллеги иногда прибегают к практикам жертвоприношения, приглашают шамана осветить выставку и т.д.). Любой музейный этнограф может рассказать множество историй об “оживших” экспонатах, двигающихся манекенах, “проклятьи” отдельных вещей, но эти истории принадлежат сугубо устной, фольклорной музейной традиции, не становясь частью научных обсуждений. Возможным выходом из сложившейся ситуации является преодоление той онтологической оппозиции между магией и наукой, интуицией и анализом, объектом и субъектом, пониманием и познанием, которая продолжает определять вектор развития антропологии. В конце концов, чтобы понять, например, традиции Других по наделению материальных объектов агентностью, нужно более пристально взглянуть на наши собственные случаи “анимации” вещей.

Знакомство с Другими учит нас и развивает нашу науку: вооружает нас понятием субъектности вещей и идеями, развиваемыми акторно-сетевой теорией, обогащает представлениями о множественности перспектив, а значит, и картин мира. Особенно ценна характерная для культур игра разными перспективами. Наделяя животных, растения, предметы субъектностью, человек встает на точку зрения Другого, отличную от его собственной, и благодаря этому видит не только себя со стороны (определяя свою идентичность), но и весь мир глазами Другого. Собственно, мы, антропологи, занимаемся теми же вещами.

КОММЕНТАРИИ

© Д.В. Арзютов

ЧУКОТСКИЕ РИСУНКИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО РЕЛЯТИВИЗМА, ИЛИ КАК ВЛАДИМИР ГЕРМАНОВИЧ МОГ БЫ ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ СТАТЬЮ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Из океана сюжетов, предложенных в полемической, если не сказать провокативной, статье Д.А. Баранова, я остановлюсь только на двух и сформулирую их как вопросы. Была ли (ранне-)советская этнография такой уж нерелятивной? И были/есть ли в ней теории из “поля”? Оба эти вопроса перекликаются с темой статьи о Владимире Богоразе и его проектах по деколонизации антропологического знания, над которой я работаю сейчас. Поэтому предложенный ниже комментарий – это прежде всего попытка взглянуть на работу Дмитрия Александровича через работы и идеи Владимира Германовича, насколько это в принципе возможно. Однако, вспоминая знаменитую фразу Лесли Хартли из “Посредника”, что “прошлое – это другая страна, где все по-другому”, можно сказать, что и комментирование статьи своего современника словами и идеями классика – это в какой-то мере перевернутые линзы антропологии, опыт смотрения из “другой страны” и, стало быть, “другой антропологии”.

Такое утверждение тем важнее, что генеалогическая преемственность в развитии интеллектуальной мысли в статье Д.А. Баранова, скорее, замещается вневременным периодом, когда существовала “классическая, т.е. нерелятивистская антропология”. Но всегда ли привычная для русскоязычного читателя антропология, или, точнее, этнография, была столь уж нерелятивной? Или же мы, как это и свойственно людям, попросту вспоминаем прошлое выборочно в силу разного рода обстоятельств? Отвечать на эти вопросы можно (и, вероятно, нужно) очень долго. Начну я с относительно известного и общего. В своей блестящей книге “Часы Эйнштейна, карты Пуанкаре” (Einstein’s Clocks, Poincaré’s Maps) историк науки П. Галисон показывает, что, хотя появление теории относительности Эйнштейна было тесно связано с технологическими изменениями начала XX в., она оказалась настолько визуальна, что объяснить ее без простых, но требующих немалого интеллектуального усилия схем вряд ли возможно (Galison 2003: 66, 270 и др.; см. также: Galison 1979). Для исторической ясности стоит напомнить, что относительность как физическая теория врывается в наше (модерное или – менее удачно – западное) сознание вместе с добычей угля, электричеством и поездами.

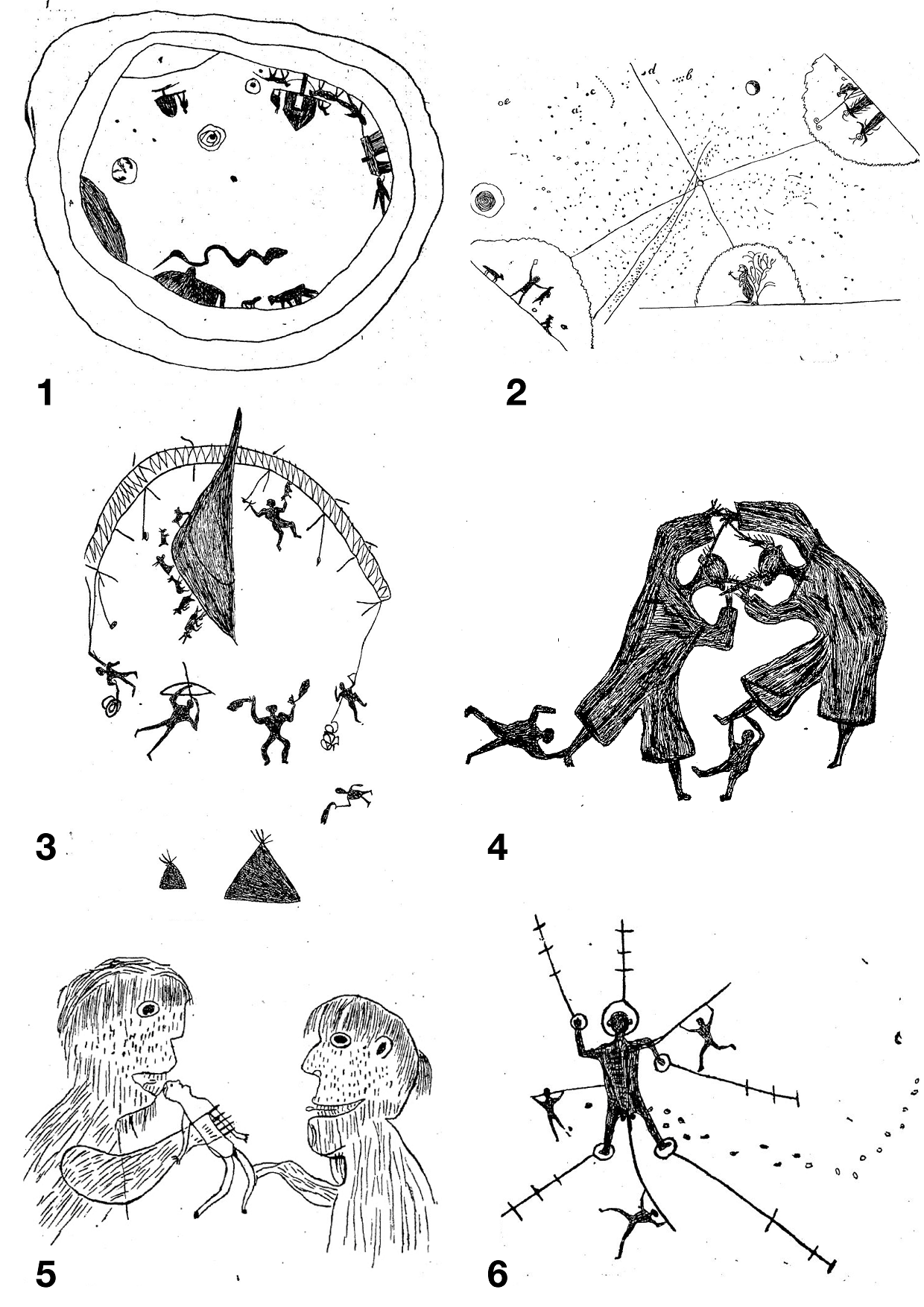

Одним из первых, кто предложил взглянуть на теорию относительности этнографически был Владимир Богораз. Его книга 1923 г. “Эйнштейн и религия. Применение принципа относительности к изучению этнографических явлений” (Богораз-Тан 1923), суть которой была изложена в англоязычной статье двумя годами позже (Bogoras 1925)10, стала опытом текстово-визуальной рефлексии над многомерностью пространства и своеобразным вызовом “западности” теории Эйнштейна, брошенным с окраин Советской страны, точнее, от лица чукчей, среди которых В.Г. Богораз проводил свои полевые исследования. Удивительно, но, несмотря на политику поддержания культур коренных народов в разные периоды советской эры, эти работы ученого не нашли своего читателя ни сразу после публикации, ни сегодня – спустя более чем 80 лет после смерти автора. В своем исследовании В.Г. Богораз на примере собранных им чукотских рисунков (см. Рис. 1) показывает (и это симптоматично), каким образом визуальные языки передают (давайте вспомним здесь о визуальности теории относительности) не только многомерность пространства и связанных с ним духов, но и местные концепции устроения мира, параллели которым он достаточно смело находит в физике.

Когда эти ученые (А. Эйнштейн, Г. Минковский, Э. Мах, Н.А. Умов и др. – Д.А.) пытались превратить свои отвлеченные формулы в конкретные психические образы, они неизменно давали картины, комбинации деталей, подобные рассказам и легендам фантастического или полуфантастического характера, распространенным среди первобытных шаманистических племен и также среди более культурных народов. Можно было бы сказать, что идеи современных ученых физиков и математиков, воплощенные в конкретные образы, имеют вообще шаманистический, легендарный характер. Ибо современная математическая физика со всей гениальной сложностью своих математических фигур в конце концов приходит к упрощению и как бы возвращается к полуинстинктивному мироощущению первобытного сознания, еще не искушенного и не спутанного формальной схоластикой номинальной философии (Богораз-Тан 1923: 15, 19).

Рис. 1. Коллаж из чукотских рисунков, взятых из книги “Эйнштейн и религия” В.Г. Богораза. Автор обращает пристальное внимание на пропорции фигур, соотношение плоскости и выпуклости, обозначаемые штриховкой: 1. Плоская карта трехъярусного мира. 2. Выпуклая карта трехъярусного мира. 3. Охота на зайцев с сетями. 4. Женская драка. 5. Духи, поедающие человеческую душу. 6. Великан, связанный людьми

В.Г. Богораз имплицитно критикует Эйнштейна, показывая, что релятивность отнюдь не откровение модерна, а, напротив, то, что скрывается в Другом, высокомерно выбрасывающемся из разговора о “больших теориях”, т.е. то, что приходит “из поля”, а не создается в кабинете. Еще до публикации книги “Эйнштейн и религия” во многих своих работах, включая трехтомник о чукчах, основанный на беспрецедентно глубоком полевом исследовании на северо-востоке Сибири, В.Г. Богораз, по сути, начинает разговор о перспективизме (в значении, скорее, привычном сегодня для работ Э. Вивейруша де Кастру, и как продолжение наблюдений М. Стратерн). О своем полевом опыте В.Г. Богораз с горящими глазами, как вспоминала его студентка Н.И. Гаген-Торн, рассказывал студентам:

Мне охотник говорил: “Ты что, думаешь, мы убиваем оленя? Вовсе нет. Убивают их женщины, они сидят дома у очага, колдуют, посылают заклинания, делают магические действия и привлекают к очагу, – который является центром нашей жизни, – зверя. А мы убиваем его. Даром, что они дома сидят, не умеют бросать наше копье, но то копье, которое они бросают, еще более действительно”. У меня как раз есть рисунок, который чукотский охотник нарисовал в объяснение этого подхода, – как охотники охотятся и как женщины колдуют (Богораз 2019: 140).

Из этого фрагмента, как, впрочем, и из многих других, видно, что В.Г. Богораз вовсе не удивлен и не озадачен мнением своих “полевых” друзей и партнеров. Напротив, он приглашает читателя (точнее, студента-слушателя) отнестись к таким рассказам не столько, как к “фольклору”, сколько, как к тому, на что стоит смотреть всерьез. Примите [онтологические] различия всерьез! (Take the difference seriously!) – призывают нас сегодня авторы онтологического поворота.

Пытливый читатель может, конечно, возразить, что В.Г. Богораз де предлагает нам описывать мир Другого, анализируя репрезентации, а стало быть, ставит себя под шквал критики со стороны антропологов, пишущих сегодня о практиках. Однако В.Г. Богораз и здесь оказался весьма находчив. Он писал:

…мне чуждо восприятие туземной жизни сквозь призму постороннего наблюдателя. Мои северные люди существуют не для русского читателя, а сами для себя. В моих описаниях много элементов производственных, обилие охотничьих и рыболовных сцен. Есть четкое восприятие не только северной природы, но также и пространства, движения в пространстве: направо, налево, вперед, назад, вниз по реке, вверх по реке, – каждый эпизод можно вычертить, как географическую карту. Это соответствует тому, что северное производство, охота и рыбная ловля представляют процесс кинетический и связаны с движением добычи и охотника (Тан-Богораз 1931: 142).

В.Г. Богораз документирует онтологии “изнутри”, предлагая видеть этот мир через чукотские рисунки и/или замысловатые движения своих “беллетристических” текстов – поскольку рисунок становится не столько репрезентацией, сколько самим действием, практикой, которую антрополог лишь заимствует, приручает, чтобы передать своему читателю. Поразительно, но приведенные В.Г. Богоразом рисунки (читай – теории) “из поля”, сделанные чукчами и ставшие основой книги “Эйнштейн и религия”, вместе с теми немногими комментариями, которые я привел выше, должны были бы заставить его студентов, а сегодня и нас пересмотреть подход к истории позднеимперской и советской этнографии, зажатой доминирующим дискурсом о политике идентичности и власти антропологов. Увы, этого не произошло. Пока. Может быть, поэтому Д.А. Баранов и пишет о необходимости преодоления нерелятивности российской (пост-богоразовской, если так можно сказать) этнографии. Здесь я, пожалуй, соглашусь, оставив на полях некоторые “но”. Не столь уж однообразной та этнография была, хоть и не слушала и, вероятно, невнимательно читала своих классиков. Да и все процитированное из Владимира Богораза может уверить нас в том, что и он согласился бы с таким тезисом. Уже давно пришло время переходить от агиографии российской этнографии к чтению классиков, как современников, и релятивизировать их идеи, находя им новые параллели и ставя в неожиданные контексты. В.Г. Богораз с его блестящим этнографическим и теоретическим наследием уж точно это заслужил!

Благодарности

Я благодарен Дмитрию Баранову и редакции журнала “Этнографическое обозрение” за приглашение принять участие в дискуссии. Отдельная благодарность Николаю Ссорину-Чайкову за организацию обсуждения на его “антропологическом кружке”.

Работа поддержана проектами ERC “Greening the Poles: Science, the Environment, and the Creation of the Modern Arctic and Antarctic (GRETPOL) (руководитель Педер Робертс, Ставангер, Норвегия; Стокгольм, Швеция) и РНФ “Энергия Арктики и Сибири: Использование ресурсов в контексте социально-экономических и экологических изменений” (№ 18-18-00309) (руководитель Владимир Давыдов, Санкт-Петербург, Россия).

© С.С. Петряшин

ПРОКЛАДЫВАЯ МОСТЫ МЕЖДУ МИРАМИ

В своей статье Д.А. Баранов обращается к критике позитивистских оснований классической нерелятивистской этнографии/антропологии и предлагает свое решение выявленных проблем. Автор не пишет специально о границах понятия “классической этнографии”, но, исходя из текста, можно предполагать, что под ней понимается антропология/этнография, не задетая дебатами о кризисе репрезентации, постколониальной и постмодернистской критикой, “французской теорией”. Рубежным временем в англо-американской антропологии были 1970–1980-е годы, когда закончилось доминирование функционализма и структурализма. При этом позитивистски ориентированные научные проекты продолжаются и сегодня, например, кросскультурные исследования на базе Human Relations Area Files. В рамках российской этнографии и сейчас не всегда можно говорить о преодолении позитивизма как свершившемся факте. Разделяя с Д.А. Барановым институциональный бэкграунд – работу в этнографическом музее, – мне хочется подчеркнуть, что в музее тема позитивизма особенно актуальна. Комплектование фондов новыми экспонатами и в наши дни происходит в логике “документирования” реальности и “заполнения лакун” в собрании. Проявляется (неизбежный?) позитивизм и в существовании особых жанров музейной научной работы: каталогизации, атрибуции коллекций и др.

Впрочем, автор статьи критикует не столько позитивизм в антропологии, сколько попытки разрешения его парадоксов в ряде исследований, выполненных в русле “рефлексивного” и “материального” поворотов. Постмодернистская антропология, согласно Д.А. Баранову, уходит или в крайность эгоцентризма, когда саморефлексия исследователя оттесняет на задний план изучаемые культуры, или в крайность “примитивизма”, когда антрополог отказывается от авторского высказывания в пользу прямой репрезентации “голосов Других”. Акторно-сетевая теория и объектно-ориентированная онтология с их радикальным отказом от антропо(социо)центризма также выходят за пределы антропологии как науки о человеческом социокультурном разнообразии. В качестве альтернативы Д.А. Баранов предлагает концепт “другие антропологии”: придавая разным формам самоописания в изучаемых культурах статус “антропологии”, мы можем избежать европоцентризма, преодолеть асимметрию познающего и познаваемого и раскрыть эвристический потенциал локальных знаний.

Идеи, которые лежат в основании этого концепта, широко известны и являются во многом “здравым смыслом” антропологии последних пяти десятилетий. Так, Дж. Маркус и Д. Холмс отмечают, что среди исследователей давно циркулирует, но не рассматривается подробно идея, согласно которой изучаемые люди “разработали что-то вроде этнографии” и их “практики познания в этом отношении в некотором смысле параллельны практикам антрополога” (Marcus, Holmes 2006: 35). Тем большее значение приобретает контекстуализация идеи “других антропологий” среди близких концепций – отсутствие контекстуализации в статье затрудняет оценивание вклада автора в дискуссию.

В частности, едва ли оправдано сведение постмодернистской антропологии к крайностям эгоцентризма и примитивизма. Более плодотворным ответом на “кризис репрезентации” стало развитие коллаборативной этнографии (White 2012). Коллаборативный подход “сознательно и эксплицитно подчеркивает сотрудничество на каждом этапе этнографического процесса, не скрывая его: от концептуализации проекта до полевых работ и – особенно – в процессе письма (в процессе написания текстов по результатам исследования. – С.П.)” (Lassiter 2005: 16). Сотрудничество исследователя и изучаемых людей позволяет преодолеть субъектно-объектную дихотомию и навести мосты между академическими интересами антропологов и актуальными проблемами местных сообществ11. Как следствие, происходит отказ от позитивистского по духу понятия “информант” в пользу терминов “соавтор”, “консультант”, “коллега” и др. Данные понятия поднимают изучаемых людей до статуса антропологов, а их локальные знания уподобляют этнографии или даже антропологии. Например, Э. Повинелли признает в группе австралийских аборигенов (Karrabing) коллег и обсуждает с ними разнообразные научные концепции (объектно-ориентированную онтологию, спекулятивный реализм и др.). Через призму их общего опыта, аналитики и проектной деятельности она исследует разные формы переселенческого позднего либерализма и его “геонтологию” (Povinelli 2016).

Дж. Маркус и Д. Холмс считают, что современная антропология должна опираться на “параэтнографию” – “аналитическую проницательность и экзистенциальные прозрения” изучаемых людей (Marcus, Holmes 2008: 82). Иными словами, мы должны заново обучиться этнографии у “эпистемических партнеров” (еще одна замена “информантам”) “на основе тщательной оценки того, как они интеллектуально вовлечены в наш мир и наше время” (Там же: 84). Особенно это актуально, согласно Дж. Маркусу и Д. Холмсу, в антропологии современности, в частности, при изучении экспертного знания в научных лабораториях, художественных центрах, экономических, политических и других институциях. Западные эксперты и профессионалы, как и многие представители постколониальных стран и меньшинств, часто отказываются пассивно принимать исследовательскую повестку антрополога, активно вмешиваются в процесс производства академического знания и трансформируют его исходя из своего опыта и жизненных задач.

Из перспективы коллаборативного подхода перед концепцией “других антропологий” можно поставить ряд критических вопросов. Автор обсуждаемой статьи, вероятно, готов признать, что исследователь “теперь выступает в роли полноправного соавтора получаемой информации”. Но должны ли изучаемые люди – продолжая данную логику – становиться соавторами научных трудов? Могут ли изучаемые люди со своей повесткой, а не только их “другие антропологии” как локальные системы знаний влиять на дизайн исследования, его методы и цели? Иными словами, допускаем ли мы превращение информанта в “другого антрополога”? В статье Д.А. Баранова исследователь выступает одиночкой, для которого “другие антропологии” – прежде всего эвристические альтернативы устоявшимся взглядам. Информант остается информантом – поставщиком информации об иных мировоззрениях и культурных логиках. Отчасти такая критика заведомо несправедлива, так как большинство примеров в статье – про культуру крестьян второй половины XIX – начала XX в. Понятно, что такая историческая дистанция делает коллаборацию невозможной. Но поднятые вопросы остаются актуальными для анализа и развития концептуальной модели “других антропологий”.

В своей статье Д.А. Баранов отталкивается не только от постмодернистской антропологии, но и от перспективизма Э. Вивейруша де Кастру и других авторов, работающих в русле “онтологического поворота”. Свойственная им установка на подчеркивание радикальных отличий между людьми резко высвечивает проблему взаимопонимания между разными обществами, а следовательно, и возможности антропологии. В центре внимания оказываются сложности “культурного перевода”.

Стоит вспомнить дискуссию, организованную в Манчестерском университете вокруг провокационного утверждения “онтология – это просто еще одно слово для культуры” (Carrithers et al. 2010). Со стороны противников данного тезиса выступили К. Сайкс и М. Хольбрад. К. Сайкс считает, что предметом антропологического исследования должны быть онтологические вопросы: что такое жизнь и смерть, человек, власть, вещь и пр.? Такие онтологические вопросы – абстрактные и широкие – встают в той или иной форме перед всеми обществами. По мнению К. Сайкс, локальные культуры – объекты антропологического исследования – следует понимать как ответы на эти вопросы. Антропология также отвечает на онтологические вопросы, которые ставят перед ней изучаемые культуры. В этом смысле, согласно К. Сайкс, “ответы” как антропологов, так и изучаемых ими людей эквивалентны и являются в равной степени “культурами”. Исследовательница констатирует, что на этом уровне рассмотрения можно было бы сказать, что наши “информанты” тоже по умолчанию занимаются антропологией. Но такое утверждение, по ее мнению, уже сомнительно, так как только антропологи занимаются антропологией как целенаправленным и сравнительным исследованием того, “как люди проживают очень разные жизни” (Carrithers et al. 2010: 171).

Аргументация К. Сайкс, впрочем, интересна не с точки зрения критики концепции “других антропологий” (ее метафоричность довольно очевидна), а в отношении проблемы сравнения и “культурного перевода” между разными онтологиями, предполагающими общее основание. Отчасти тема общих онтологических вопросов затрагивается Д.А. Барановым при рассмотрении конститутивной роли различения “Я – Другой” (иными словами – кто мы и чем отличаемся от других?). По его мнению, данное различение предстает “фундаментальным свойством любой культуры”, а также является общей моделью для антропологии и изучаемых ею культур, что создает предпосылки для взаимопонимания. Вместе с тем, согласно Д.А. Баранову, «описание локальных миров посредством “туземных” концептов создает определенные трудности при транслировании полученных знаний». В качестве альтернативы он предлагает обращаться к материальному миру и связанным с ним практикам. С этим тезисом хочется согласиться. Собирание и экспонирование коллекций артефактов является одним из первых и основных способов документирования и трансляции знания о других культурах (наряду с этнографическими текстами, рисунками и фотографиями). Но, не отрицая важность чувственного восприятия материального мира Других, стоит все-таки критически отнестись к заложенной здесь идее противопоставления разделяющих людей концептов и объединяющих их вещей.

Коллектив авторов, работающих в русле онтологического поворота, в сборнике “Мыслить через вещи” (“Thinking through things”) (Henare et al. 2007; см. также: Holbraad, Pedersen 2017: 199–241) выступил с противоположных позиций, утверждая, что разделение вещей и концептов не свойственно многим обществам, а является вариацией европейских модерных оппозиций вроде “душа–тело”, “социальное–природное”, “субъект–объект” и т.д. По мнению авторов, именно посредством рассмотрения концептов как вещей, а вещей как концептов (решающих определенную онтологическую проблему) антропологи способны приблизиться к пониманию миров других людей, т.е. в конечном счете начать мыслить так же, как и представители изучаемых ими сообществ (“посредством вещей”). Таким образом, авторы сборника – эту точку зрения разделяет и Д.А. Баранов – видят решение проблемы культурного перевода в развороте к вещам и материальной культуре. Разница в том, что в их модели обращение к вещам выступает не тактическим способом обойти концептуальные различия между обществами, но инструментом создания новых концептов, несводимых ни к “туземным”, ни к “европейским” концептам и выступающих мостом между “мирами”.

В настоящем комментарии нет возможности подробно разбирать примеры, приводимые автором дискуссионной статьи для иллюстрации своих тезисов. Можно отметить, однако, что данные примеры являются переосмыслением Д.А. Барановым своих прежних работ как имплицитно содержащих смену перспектив и серьезное отношение к локальному знанию. Это показывает, что концепт “других антропологий” не предлагает какой-то радикально новый подход, скорее, он призван сформулировать и эксплицировать “коренную” для антропологии эвристику.

© Д.А. Баранов

ОТВЕТ ОППОНЕНТАМ

Отклики коллег на статью позволяют взглянуть на текст со стороны, дистанцироваться от него – это важное условие антропологического взгляда. Что я хотел сказать в статье, что сказал и что в итоге читатель вычитал из нее? – вот те вопросы, которые выходят на передний план благодаря репликам оппонентов, заставляя посмотреть на свою статью в иной перспективе, с точки зрения Других. Это стало возможным благодаря любезному предложению главного редактора “Этнографического обозрения” С.В. Соколовского сделать предметом дискуссии на страницах журнала мою статью и, конечно, счастливой возможности представить ее на суд участников ставшего уже знаменитым “Антропологического кружка” Н. Ссорина-Чайкова. Вероятно, именно последним обстоятельством, когда многие уже высказались относительно поднимаемых в статье вопросов, можно объяснить тот факт, что только двое из выступивших, а именно Д. Арзютов и С. Петряшин, нашли время и возможность облечь свои суждения в письменную форму, за что им отдельное спасибо.

Главная цель статьи – инициировать разговор на темы, которые обычно не так часто обсуждаются в отечественной этнографии. В частности, меня интересовало не столько то, как антропологическое исследование конструирует изучаемую реальность, сколько то, как объект интереса влияет или даже формирует подходы и мировоззрение антрополога. Мне хотелось вывести этот аспект на поверхность, переместить из области неосознаваемого в методологическую плоскость, а также показать, как изучаемые культуры исподволь направляют пишущую руку ученого, имплицитно соучаствуя в создании конечного продукта – этнографического текста, лекции или выставки.

Другая, не менее важная проблема – “дисциплинарное раздвоение” антрополога: с одной стороны, он исследователь, с другой – человек со своими фобиями, предрассудками, иррациональностями. Признание иррациональности, присущей исследователю, или хотя бы ее проблематизация до сих пор во многом (если говорить об идентичности антрополога) остается табуированным вопросом. А между тем он напрямую связан с представлениями о том, насколько различие между “домом” и “полем”, миром исследователя и миром информанта является решающим. Где проходит граница? Может быть, совсем рядом с антропологом (как считает Дж. Томас, утверждая, что “антропология пытается достигнуть знакомства с другими, отличными от нашего мирами даже внутри нашего собственного непосредственного окружения” [Томас 2020: 296])? Или внутри каждого индивида-антрополога? Тезис о полилокальности поля и о детерриториализованном мире (А. Гупта, А. Аппадураи, Дж. Маркус) актуализирует проблему поля и локального знания не в географической перспективе, а в ментальной. Локальность знания в этом смысле не равнозначна удаленности места его производства. Но открытым остается вопрос: можно ли свести эти знания воедино, к общему знаменателю, чтобы произвести единую реальность?

Реплика Д. Арзютова является скорее не критическим комментарием к статье, а ценным дополнением, указывающим на относительность и неточность любых обобщений, особенно когда речь идет об истории этнографической мысли. Под весьма туманным определением антропологии в качестве “нерелятивистской” я подразумеваю очень широкий спектр ее направлений: от эволюционизма Э. Тайлора и функционализма Б. Малиновского до антропологического гуманизма К. Леви-Строса. Их объединяет убеждение, что существуют общечеловеческие универсалии и глобальная система ценностей – в данном случае европейские, – т.е. существует некий общий знаменатель, который позволяет сравнивать культуры и выстраивать те или иные ценностные иерархии. Но понятно, что такие представления – это лишь тенденция, и есть множество исключений (в лице Ф. Боаса или того же В. Богораза с их вниманием к микроситуациям), просто эти частные случаи не стали в свое время мейнстримом.

Я полностью поддерживаю призыв Д. Арзютова перечитывать классиков и анализировать их идеи “находя им новые параллели и ставя в неожиданные контексты”. Мы недостаточно хорошо знаем и, наверное, никогда не будем знать до конца своих предшественников, а будем открывать их заново снова и снова. Каждое новое прочтение определяется новым контекстом, о чем писали еще Х.Л. Борхес (в рассказе «Пьер Менар, автор “Дон-Кихота”») и С. Лем (утверждавший, что каждую фразу наполняет новым смыслом новое содержание эпохи). С этих позиций совершенно в духе современных объектно-ориентированной онтологии или перспективистского подхода выглядят, например, давние, но звучащие сегодня по-новому наблюдения В.Н. Топорова и Т.В. Цивьян о субъектности вещей:

…несомненно, что и у вещи есть своя доля, в которой она диктует свою волю человеку, и “антропоцентрическая” в отношении вещей позиция вовсе не исключает целесообразность “вещецентрического” взгляда на человека (Топоров 1995: 17);

…вещный мир, создаваемый, охраняемый, поддерживаемый человеком, приобретает самостоятельность, независимость и даже власть над ним. Превращаясь из объекта в субъект, он, в свою очередь, поддерживает и охраняет человека, обеспечивает его существование иногда на поколения вперед, то есть переживает человека. Получая власть над человеком, он формирует и его образ… (Цивьян 2001: 123).

Эти примеры, а также те, которые приведены в отклике Д. Арзютова, служат напоминанием, что мы не всегда отдаем себе отчет в том, насколько кажущиеся новыми антропологические идеи укоренены, с одной стороны, в работах наших предшественников, с другой – в традициях, которые мы изучаем.

В весьма содержательном комментарии С. Петряшина акцент сделан на понятии “другие антропологии” и характеристике его разных трактовок. Автор увидел в моей статье неоправданное сведение постмодернистской антропологии “к крайностям” эгоцентризма и примитивизма и указал на то, что существует мощно развиваемое в последнее время направление “коллаборативной этнографии”. Но как раз значительная часть моей статьи посвящена этой самой “коллаборативной этнографии”, актуализирующей концепт “другие антропологии”, который предполагает признание эвристически значимых альтернатив евроцентричной перспективе описания других культур. В результате, вместо иерархического проекта ученых, изучающих Других, возникает совместный проект. Вопрос в том, какой смысл мы вкладываем в понятие “коллаборация”: равноправное участие исследователя и “информанта” в производстве антропологического знания? Я думаю, что здесь вряд ли стоит настаивать на симметрии взаимодействия, даже если мы говорим об антропологии современности, имеющей дело с “эпистемическими партнерами”. В этом смысле я согласен с С. Петряшиным в подчеркивании метафоричности концепта “другие антропологии”, но именно поэтому выглядит неубедительным утверждение моего оппонента о том, что коллаборация в приведенных мной примерах из крестьянской культуры второй половины XIX – начала XX в. (кстати говоря, я привожу и примеры из своего полевого опыта тоже) “заведомо невозможна”. Те перспективы, касаются ли они восприятия новорожденного или материальных объектов, являются для меня вполне себе концептуальном продуктом, который я использовал при написании статей. Потому здесь можно говорить если не о коллаборации в буквальном смысле слова, то, по крайней мере, о совместном вкладе в конечный результат антропологического исследования.

В заключении С. Петряшин призывает через обращение к вещам к созданию «новых концептов, несводимых ни к “туземным”, ни к “европейским” концептам и выступающих мостом между “мирами”». Что ж, осталось лишь определиться с природой новых генерализаций. Вероятно, без них не обойтись, главное, помнить об опасности реификации общих категорий, наделяющей их онтологическим статусом.

В заключении С. Петряшин призывает через обращение к вещам к созданию «новых концептов, несводимых ни к “туземным”, ни к “европейским” концептам и выступающих мостом между “мирами”». Что ж, осталось лишь определиться с природой новых генерализаций. Вероятно, без них не обойтись, главное, помнить об опасности реификации общих категорий, наделяющей их онтологическим статусом.

Библиография

- 1. Артюшина А.А. и др. Форум “Незамеченные революции” // Антропологический форум. 2015. № 24. С. 7–92.

- 2. Баранова И.И. и др. (ред.) Система научного описания музейного предмета. СПб.: Нестор-История, 2017.