- PII

- S086954150017412-3-1

- DOI

- 10.31857/S086954150017412-3

- Publication type

- Article

- Status

- Published

- Authors

- Volume/ Edition

- Volume / №5

- Pages

- 17-32

- Abstract

This article analyzes the Naukan Yupiks ethnobotanical knowledge, i.e. the use of plants as food, medicine, household or ritual objects, on the example of one family. The resettlement from Cape Dezhnev to other settlements led to significant changes in their culture and language proficiency. Fieldwork was carried out in summer 2014 in the village of Uelen, Chukotka, using the methods of structured interviews and participant observation. Informants named 26 species belonging to 18 families; these species gave a total of 170 plant uses. Within one family, there is a sharp decline in the knowledge of the Naukan phytonyms, as well as the repertoire of plants used from older generations to younger ones. The disappearing knowledge includes the collection of plant roots harvested by tundra voles. However, aerial parts of plants, berries, and algae remain popular. The variety of methods for preparing plants is increasing, including due to contact with the Russian-speaking population and access to new technologies.

- Keywords

- Post-Soviet ethnobotany, ethnomedicine, traditional ecological knowledge, wild edibles, medicinal plants, Chukotka, Naukan Yupik, family knowledge

- Date of publication

- 14.12.2021

- Year of publication

- 2021

- Number of purchasers

- 6

- Views

- 265

То, что растения играют важную роль в поддержании жизни на планете, не требует доказательств: они снабжают атмосферу кислородом, лежат в основе множества пищевых цепочек. Для человека это не только пища, но и материал для строительства жилища и его отопления, и сырье для одежды. Растения используются в транспортной, медицинской и магической сферах, в парфюмерии и косметике, в изготовлении красителей, они могут выполнять декоративную функцию и мн. др.

Хотя сведения об использовании растений можно найти уже в трудах Аристотеля, а также в трактатах неевропейских традиций, слово “этноботаника” в качестве термина было употреблено лишь в 1895 г. (Ford 1994: 33). За более чем два века этноботаника оформилась в отдельную науку со своими отцами-основателями (Ричард Эванс Шультс, Леопольд Глюк), научными обществами (International Society of Ethnobiology, Society for Economic Botany) и специализированными журналами, причем посвященными не только общим вопросам (Ethnobotany, Ethnobiology Letters, Journal of Ethnobotany Research and Applications), но и частным, например, роли растений в традиционной медицине (Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Journal of Ethnopharmacology, Latin American and Caribbean Bulletin of Medicinal and Aromatic Plants) или в кулинарии (Foods, Appetite). В то же время эволюционировал и предмет изучения: от “растений, используемых первобытными и туземными народами” (Там же), до роли растений – в любой функции в любом обществе.

Взаимодействие конкретной этнической группы с растительным миром зависит не только от набора растений, доступных в данной климатической зоне, но и от местных представлений о допустимости (или целесообразности) их использования, как рациональных, так и мифологических. Так, употребление дикоросов в пищу может быть обусловлено не только нехваткой продовольствия, но и следованием традиции, моде на эко- и биопродукцию и пр. Кроме того, флора рассматривается как важный источник пищи в чрезвычайных ситуациях (Sõukand 2016).

Хотя число публикаций по полевой этноботанике стабильно увеличивается, лишь в нескольких из них уделено внимание такой важной части методологии исследования, как демографические характеристики информантов – эти работы показывают, что экологические знания каждого сообщества характеризуется своим набором универсальных и вариабельных признаков. Еще в вышедшей в 1967 г. книге В.А. Меркуловой отмечалось, что растения, в наше время используемые в пищу только детьми, могут быть остатками более архаичной традиции привычного потребления (Меркулова 1967). В статье о лекарственных растениях бразильского племени фульни-о описаны как более-менее предсказуемые наблюдения (пожилые люди значительно лучше осведомлены о применяемых в медицинских целях растениях; женщины и мужчины распознают и используют разные наборы таких растений), так и неочевидные, свойственные данной культуре (мужчины называют больше растений, чем женщины; экологическое знание у людей старше 75 лет находится на том же уровне, что и у молодежи) (de Albuquerque et al. 2011). Авторы исследования традиционного экологического знания (ТЭЗ; англ. traditional ecological knowledge, TEK) в Нигерии пришли к выводу, что пол и возраст являются важными факторами, влияющими на объем и специфику ТЭЗ. А полученные учеными результаты показывают, что в исследуемом сообществе ТЭЗ детей не включает в себя растения, используемые в играх, но зато содержит широкий перечень кормовых растений, так как именно их заготовкой и продажей занимаются дети (Dan Guimbo et al. 2011). Н.П. Лунелли с соавторами обсуждают важность специальных знаний, отмечая, что мужчины в экорегионе бразильского атлантического леса лучше разбираются в местных породах деревьев, используемых в строительстве, для отопления и в изготовлении каких-либо предметов (Lunelli et al. 2016). А.А. Аянтунде с коллегами обнаружили, что на юго-западе Нигера гендерные различия в знаниях о травах более многочисленны чем в знаниях о деревьях (Ayantunde et al. 2008). В ходе исследования, проведенного в крестьянской общине в Боливийских Андах, было выявлено, что объем знаний о растениях с возрастом увеличивался, пол же играл второстепенную роль (Brandt et al. 2013). Вопрос о распределении и изменчивости этноботанических знаний мало изучен в обществах Арктики и Субарктики. С. Ямин-Пастернак описала, как некоторые демографические переменные влияют на знания о грибах и их сбор на Чукотке и на п-ве Сьюард (Yamin-Pasternak 2007). В продолжение темы в своей статье мы предлагаем обсуждение знания растений и практик их применения науканскими юпиками.

Несмотря на скудость, местная флора играет важную роль в питании и традиционной медицине коренных народов Чукотки (Айнана, Загребин 2014; Годовых и др. 2005) – и не только во время короткого лета, но и в течение всего года, не последнюю очередь благодаря используемым технологиям хранения: сушке, ферментации и замачиванию в жире, добываемом из морских млекопитающих (Jernigan et al. 2016, Yamin-Pasternak et al. 2014). Самые ранние данные по этноботанике этого региона можно найти в работах Ф.Р. Кьельмана о прибрежных чукчах (Kjellman 1882). В.Г. Богораз в описаниях материальной культуры и социальной организации чукчей также дает некоторую информацию о применении растений (Bogoraz 1904, 1907). В советское время появились узкоспециализированные публикации об использовании местной флоры. Такие выдающиеся исследования, как “Данные о полезных растениях эскимосов юго-восточного побережья Чукотки” Б.А. Тихомирова (Тихомиров 1958) и “Дикие растения в рационе коренных жителей Чукотки” Г.А. Меновщикова (Меновщиков 1974) включают описания использования растений чаплинскими юпиками, а работы Т.Г. Соколовой (Соколова 1961) и И.Г. Мимык-Автоновой (Mimykg Avtonova 1992) дают информацию о чукотских этноботанических практиках. В недавнем исследовании С. Ямин-Пастернак сравнивается отношение к съедобным грибам инупиатов п-ва Сьюард на Аляске и сибирских (чаплинских и науканских) юпиков и чукчей на Чукотке (Yamin-Pasternak 2008). Однако в научных знаниях об этом регионе России есть серьезные пробелы, и изучение роли растений в жизни местных сообществ в постсоветское время особенно актуально.

Несмотря на исчезновение поселка как такового, исследователи и местные жители прилагали все усилия к тому, чтобы сохранить память о нем. Наиболее полно история Наукана и науканцев изложена в работах И.И. Крупника и М.А. Членова (Krupnik, Chlenov 2013; Членов, Крупник 2016). Ценнейшие воспоминания бывших науканцев, включая данные о традиционном использовании растений, опубликованы в книге В.Г. Леоновой, вышедшей в 2014 г. (Леонова 2014). Современное состояние поселка и археологические находки на его территории описаны в статьях К.А. Днепровского и Н.В. Лопатина (Днепровский 2016; Днепровский, Лопатин 2016). О принципиальном типологическом сходстве науканской яранги с жилыми постройками древнеберингоморской и бирниркской культур сообщается в публикации К.А. Днепровского и Е.Г. Дэвлет (Днепровский, Дэвлет 2017). Особое место в изучении традиционного экологического знания и языка жителей Берингоморья занимает исследование ледового ландшафта И.И. Крупника (Крупник 2018). Сохранившийся на данный момент пласт описывающей ландшафт лексики зафиксирован в статье И.И. Крупника и соавторов (Крупник и др. 2013).

Отдельного упоминания заслуживает изучение науканского языка. Его грамматика и большая часть материалов на нем опубликованы в работах Г.А. Меновщикова (Меновщиков 1975, 1987). Гипотезу о большей типологической близости науканского языка к географически более удаленному центрально-аляскинскому юпику, чем к чаплинскому, взятому за основу преподавания эскимосского языка в России, высказывали Г.А. Меновщиков (Меновщиков 1975) и М. Краусс (Krauss 1980). В 2004 г. был издан наиболее полный на данный момент науканско-русский словарь под редакцией Е.В. Головко (Головко и др. 2004). Недавно была опубликована коллекция текстов на языках эскимосов Чукотки из материалов Е.С. Рубцовой, включая два текста на науканском языке (Вахтин 2019).

Меньше всего этноботанических исследований проводилось среди носителей науканского языка (Holton 2012). Ряд названий растений был включен в науканско-русский словарь (Головко и др. 2004). И.Г. Мимык-Автонова (Mimykg Avtonova 1992) и Г.А. Меновщиков (Меновщиков 1974) задокументировали некоторые способы использования съедобных видов в рамках более общих работ. Верования и целительские практики чаплинских юпиков и науканцев были описаны в рамках широкой этномедицинской перспективы В.Г. Богоразом и Т.С. Тейном с коллегами (Bogoraz 1913; Tein et al. 1994). Первая специальная научная работа по этноботанике науканцев, акцентирующаяся на изменениях в растительной пище и фитомедицине, вышла в 2017 г. (Jernigan et al. 2017); за ней последовала статья более узкой тематики – об использовании мышиных запасов в пищу – на сравнительном материале науканцев и чукчей (Jernigan et al. 2019).

История Наукана

Пос. Наукан (науканск. Нувуқақ) располагался на мысе Дежнева, на востоке Чукотского п-ва. Практики жизнеобеспечения здесь всегда были ориентированы на морской зверобойный промысел, в том числе на добычу серого кита (Eschrichtius robustus), моржа (Odobenus rosmarus), пятнистого тюленя (Phoca largha) и бородатого тюленя (Erignathus barbatus). Этот промысел дополнялся охотой на наземных млекопитающих и сбором растений и морепродуктов. Во времена Российской империи и в раннесоветский период Берингов пролив служил важным центром коммерческого и культурного обмена между юпиками и чукчами с одной стороны пролива и инупиатами – с другой. Обычным явлением были смешанные браки науканцев и жителей островов Ратманова (англ. Big Diomede, эск. ‘Имаклик) и Крузенштерна (англ. Little Diomede, эск. Ингалик).

В 1958 г. Наукан был расформирован в рамках кампании по укрупнению сельских районов, а люди были вынуждены переехать в соседние чукотские села Нунямо, Пинакуль и Уэлен. Пинакуль и Нунямо, в свою очередь, были закрыты в 1960 и 1977 гг. (сейчас на их территории охотничьи базы), и местные жители оттуда перебрались в поселки Лаврентия и Лорино, где сегодня проживает большинство науканцев.

После переселения культура науканцев подверглась значительной трансформации, произошли изменения в духовном мировоззрении и повседневных практиках, в социальной структуре и владении языком. Свой вклад в эти перемены внесли многочисленные приезжие (военные и гражданские) из других регионов Советского Союза, контактировавшие с местными жителями и заключавшие с ними браки. Хотя науканцы не испытали на себе сильного аккультурационного влияния миссионерской деятельности, широко распространенной на Аляске, при советской власти их шаманы подвергались гонениям, а духовные практики – серьезным испытаниям (Kerttula 1997).

После распада СССР, особенно во второй половине 1990-х годов, регион оказался в очень сложном положении, так как поддержка центра в этот период была минимальной. Поскольку местное население столкнулось с нехваткой еды – полки в поселковых магазинах опустели, – на Чукотке возрождаются бригады охотников на морского зверя (Krupnik, Vakhtin 1997). Экономическая ситуация на полуострове несколько улучшилась лишь в последнее десятилетие.

В настоящее время науканский язык, относящийся к юитским языкам эскимосско-алеутской языковой семьи, находится под угрозой исчезновения (UNESCO 2017). Это означает, что на нем говорят лишь немногие представители самого старшего поколения. Несмотря на то что численность азиатских эскимосов по данным переписей остается стабильной (1738 человек в 2010 г., 1719 человек в 1989 г.), а число носителей якобы растет (65% в 2010 г. против 37,5% в 1970 г.), реальное число носителей приближается к 200, так как «данные переписей о владении языком ненадежны: известно, что опрошенные часто называют “родным” тот язык, название которого совпадает с названием их национальности, а не тот, на котором они говорят с детства» (Вахтин 2019: 13).

Методы

Данное исследование является частью более крупного проекта по сравнительному изучению этноботанических традиций коренных народов, проживающих на российской и американской сторонах Берингова пролива. Целью проекта являлись фиксация и анализ вариантов использования съедобных, лекарственных, бытовых и ритуальных растений у науканцев и чукчей Чукотки и юпиков Центральной Аляски. Авторы проводили полевую работу с 2013 по 2016 гг. В рамках исследования было взято 28 интервью у науканцев преимущественно в поселках Лаврентия, Лорино и Уэлен Чукотского р-на Чукотского АО, а также в столице округа – г. Анадыре и в городах Ном и Коцебу на Аляске. Все обследованные местности находятся в зоне арктической тундры (см. Рис. 1). В пос. Наукан и непосредственно вокруг него преобладают некарбонатные каменистые горные тундровые комплексы с прилегающими участками невысоких кустарников и заболоченных тундр (CAVM Team 2003). Исследование было одобрено Университетом Аляски (Fairbanks Institutional Review Board, IRB, # 465620-1). и проводилось в соответствии с этическими принципами Американской антропологической ассоциации (AAA 2012). Все участники дали предварительное устное информированное согласие, на интервьюирование несовершеннолетних было получено согласие родителей.

Рис. 1. Восточная часть Чукотского автономного округа (Основа карты – Wikimedia Commons; рисунок авторов)

На подготовительном этапе мы выписали все науканские фитонимы из словаря под редакцией Е.В. Головко (Головко и др. 2004), по этим данным были собраны гербарные образцы и сделаны фотографии растений для предъявления информантам (Биномиальные имена растений приведены по базе данных World Flora Online; см.: WF n.d.). В каждом поселке мы начинали работу со встречи с членами местного сообщества, чтобы ответить на вопросы, обсудить цели исследования и определить круг потенциальных участников. Поскольку науканский язык находится под угрозой исчезновения, вместо того чтобы формировать репрезентативную выборку, мы постарались взять интервью у как можно большего числа носителей. Л. Дорайс в 2010 г. оценил количество людей, для которых науканский родной, в 60 человек (Dorais 2010). Однако после наших подробных бесед со стариками и просьбой перечислить всех знакомых, говорящих на языке, мы пришли к более умеренной цифре – 29 человек. Нам удалось опросить 21 носителя, в полном объеме знающих и свободно говорящих на науканском, и семь частично владеющих языком.

В интервью мы задавали вопросы о местных растениях, используемых в настоящее время/использовавшихся в прошлом в пищу или как лекарство. Для каждого наименования мы просили перечислить: каким образом и в каких сферах применяется дикорос (в кулинарии, в лечении болезней, в ритуалах), время и способы сбора, обработки, приготовления и хранения. Каждое “использование” (plant use) уточнялось: практиковалось ли оно в молодые годы участника и практикуется ли в настоящее время.

В качестве рабочей гипотезы мы предположили, что знания о растениях (как часть ТЭЗ) в максимально возможном объеме сохраняются самыми старыми жителями, следующее поколение знает немного меньше, а дети – совсем мало (они овладевают лишь отдельными фрагментами традиционных знаний). Поэтому сначала мы в основном старались опрашивать стариков и пожилых людей. Но в реальности картина оказалась не такой прямолинейной. Во-первых, знания об использовании лекарственных трав были обширнее у более молодых поколений, что свидетельствует о сдвиге от профилактики (в том числе и с помощью правильного питания) и шаманского лечения к фитотерапии – предположительно под влиянием русского населения (подробнее см.: Jernigan et al. 2017). Во-вторых, дети дошкольного и младшего/среднего школьного возраста нередко сопровождают бабушек в тундру во время заготовки растений, употребляемых затем в пищу или используемых для лечения различных болезней, в то время как родители заняты охотой или работой на местных предприятиях и не могут уделять такому обучению должного внимания.

В данной статье рассматривается “травное знание” одной семьи науканских юпиков – шести ее членов, принадлежащих трем поколениям. Это пожилая женщина (F66), ее дочь (F29), внук (M13) и внучка (F11), а также ее племянник (M64) и племянница (F45). Пять интервью проводились в пос. Уэлен и одно в г. Коцебу. F66 родилась в Наукане, а ее дети и внуки – в Уэлене. F66 была одной из немногих, кто согласился взять нас в тундру и продемонстрировать сбор растений in situ, так что у нас была возможность принять участие в заготовке листьев иван-чая широколистного вместе внуками и двумя подругами F66.

Результаты и обсуждение

После расшифровки интервью и введения информации в таблицу в Excel мы сравнили данные о названиях и использовании растений, полученные от всех шести информантов (анализировались все детали, которые они смогли сообщить). Всего члены семьи упомянули 26 видов (включая лишайники и водоросли), принадлежащих к 18 семействам; эти виды в сумме дали 170 использований. Для общей картины отметим, что всеми нашими науканскими информантами в целом было названо 42 местных вида из 25 ботанических семейств. Кроме того, одно растение было предположительно опознано как горец трёхкрылоплодный Polygonum tripterocarpum A. Gray ex Rothr. (зафиксированное нами науканское название – қыҳйъуқ, в то время как словарь дает қыҳйъуҳақ). Один вид грибов был обозначен подберёзовик, один – опята, один – семейки, один – просто гриб, еще один – тӯтаӷо̄қ (“гриб” по-наукански); определить их номенклатурные названия не удалось. В ходе интервью нам встретились упоминания нескольких видов водорослей: фукус пузырчатый Fucus vesiculosus L.; ламинария сахаристая Saccharina latissima (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl, et G.W. Saunders; ылъқоқ (науканск.) – очевидно, это алярия окаймленная Alaria marginata Postels & Ruprech. (хотя одна из информанток ошибочно назвала так ламинарию); капуста (но не ламинария); нувакатақ (науканск.) – “скользкие водоросли”. Наконец, не менее двух (возможно, трех) видов растений использовались из изъятых мышиных запасов (так наз. мышиные корешки), однако идентифицировать их по фрагментам корней не удалось. На основании комментариев наших информантов можно выдвинуть гипотезу, что это могут быть пушица узколистная Eriophorum angustifolium Honck. и копеечник арктический Hedysarum hedysaroides subsp. arcticum (B. Fedtsch.) P.W. Ball.

Пищевое использование. Самым популярным растением оказалась морошка Rubus chamaemorus L., науканск. ақпик (17 использований), чьи плоды употреблялись в пищу, а чашелистики – на чай от кашля. После нее следует шикша Empetrum nigrum L. (13 использований) с почти исключительно пищевым употреблением; F66 упомянула, что ее плоды являются источником витаминов. По десять использований набрали брусника Vaccinium vitis-idaea L., родиола цельнолистная Rhodiola integrifolia Raf. и иван-чай широколистный Epilobium latifolium L., девять – кисличник двустолбчатый Oxyria digyna (L.) Hill.

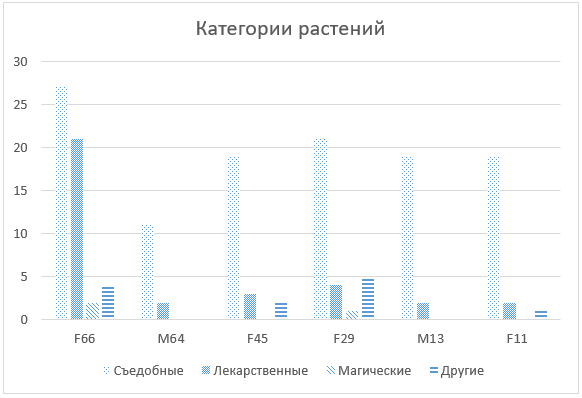

Рис. 2. Количество растений и количество их использований разными информантами

Отметим, что, хотя полезные растения распределяются по категориям использования неравномерно, для всех информантов ведущей является группа “съедобные” – в ней наибольшее количество использований названо F66, наименьшее – М64 (см. Рис. 2). При этом последний отмечает: “Раньше, когда с бабушкой ходил собирать травы, – она столько делала блюд из растений! То, что мы сейчас готовим, – это так…” Он же пояснил, что мужчины, как правило, мало разбираются в растениях, они, скорее, много знают о животных. Дети о целом ряде блюд сказали, что их мамы это не готовят, только бабушка (F66). Кроме того, некоторые из названных растений они пробовали, но им не понравилось, что является тревожным признаком аккультурации вкуса (taste acculturation) в соответствии с западной диетой. М13 некоторые съедобные растения “сам не ел, только видел, как бабушка готовит”.

В пищу употребляются самые разные части растительных организмов (плоды, листья и надземные части в целом, корни, цветы, слоевища водорослей) и плодовые тела грибов. Если некоторые виды выходят из употребления, то способы приготовления других, напротив, умножаются. К таким традиционным вариантам, как отваривание с мясом морских животных или смешивание с жиром, добавились борщ, морс, компот и варенье. Заметим, что некоторые “растительные” блюда информанты характеризовали как “лекарство от всего, как витамины тоже” (F66). М64 вспомнил, что “бабушка всегда смешивала морошку с жиром, чтобы животы не болели”. Таким образом, часть употребляемых науканцами в пищу растений можно отнести к так наз. функциональным продуктам (functional food), т.е. продуктам, полезным для здоровья не только с точки зрения их питательной ценности (Pieroni, Quave 2006).

M64 рассказал, что его бабушка раньше собирала корни, запасенные полевками-экономками, с помощью специального приспособления – деревянной ручки (“как топорик”) и приделанного к ней под прямым углом железного прута. Корешки ели сами по себе или смешанными с жиром. F66 о сборе мышиных запасов знает из рассказов мамы, сама она в добывании их не участвовала, хотя в детстве ее кормили ими дома, а позже угощали на Аляске. Очевидно, выходят из употребления и корни клейтонии клубневой Claytonia tuberosa Pall. ex Schult. F66 и F45 вспомнили, что их бабушки готовили их, “как картошку”, например, отваривали в жире (F45).

Ягоды (шикша, морошка), травы (камнеломка, щавель), цветы (дриада) и корни (родиола, клейтония) традиционно ели смешанными с жиром – в последние годы эти блюда также постепенно исчезают из рациона науканцев. Отваривание дикоросов (ива, иван-чай) с мясом пока еще практикуется (F66). Сегодня листья иван-чая сушат или замораживают, чтобы использовать зимой, а раньше их отваривали и держали в бочках под прессом. При этом F29 (как и M13, и F11) только помогает собирать иван-чай, но в подготовке его к хранению не участвует. Таким же образом заготавливают и надземные части молодых растений родиолы, сообщила F66; об этом знают М64, F45 и F29, а детям известно лишь, что это растение их бабушка собирает и “в жир, наверное, кидает”. О родиоле они отозвались следующим образом: “Мы не едим такие” (М13) и “Я пробовала, мне не понравилось” (F11). Относительно листьев ивы F29 сказала: “Мы не собираем, но чукчи собирают для мяса. Мы собираем ўэўэхты, а они вот это, от вербочек”. При этом ее мать (F66) назвала не только пищевое, но и лекарственное использование ивы, а оба внука вспомнили, что “собирали листья и варили, потом бросали в мясо при варке” (при этом мальчик сказал, что это вкусно, а девочка – что нет).

Отдельную группу составляют дикоросы, которые едят преимущественно дети (весной, когда растения только появляются). К ним относятся, например, цветы горца змеиного Persicaria bistorta (L.) Samp. – местные называют их “конфетками” или “пьяными конфетками” – и цветы мытника мутовчатого Pedicularis verticillata L., – “петушки”. М13 охарактеризовал цветы горца как “вкусные и сладкие”, F11 их тоже пробовала, но ей не понравилось. Цветы мытника нравятся обоим.

К “детской еде” можно отнести также кисличник двустолбчатый Oxyria digyna (L.) Hill и все ягоды, хотя они имеют и другие пищевые использования (после термической обработки).

Лечебное использование. Группа лекарственных растений заметно представлена лишь у самой старшей женщины в семье, остальные привели от двух до четырех использований (см. Рис. 2). Среди болезней, которые лечат с помощью местных растений, были названы: диарея (ива красивая Salix pulchra Cham., иван-чай широколистный Epilobium latifolium L., ламинария сахаристая Saccharina latissima (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl, et G. W. Saunders и неидентифицированный вид водорослей), высокое кровяное давление (брусника), ревматизм (иван-чай широколистный), кашель (морошка, белокопытник холодный Petasites frigidus (L.) Fr., багульник стелющийся Ledum palustre subsp. decumbens (Aiton) Hultén) и простуда (морской дягиль Angelica lucida L., белокопытник холодный). При этом лишь F66 уверенно заявила, что багульником лечат кашель. F45 считает, что багульник в Наукане не собирали. F29 отметила, что его кладут в чай, который вкусно пахнет, и добавила, что это вроде бы лекарство: “Тоже, наверное, от кашля, тоже что-то помогает”. Девочка и мальчик пили чай из этого растения, бабушка заваривала свежую траву, им понравилось; при этом они сказали, что это не лекарство, а “просто попить чаю”.

Около половины лечебных использований свелись к определениям: “хорошо для здоровья”, “витамины”, “лекарство от всего”. Несмотря на крайнюю лаконичность списка, подчеркнем еще раз, что наибольшее количество лекарственных растений названо старейшим членом семьи. Это, возможно, свидетельствует о заимствовании медицинского знания у приезжих в ту пору, когда аптечные препараты не были доступны и медработники для лечения болезней советовали растения местной флоры. Так, брусника широко известна в народе как мочегонное, чашелистики морошки – как средство от кашля; белокопытник холодный – в местном русском говоре “мать-и-мачеха”, – возможно, наделяется свойством лечить от кашля по аналогии с растением, которое называется “мать-и-мачеха” в материковой части России (т.е. Tussilago farfara L.). С другой стороны, недавняя работа Т.В. Годовых, Л.И. Дохновой и Т.И. Тынены (Годовых и др. 2005) свидетельствует о развитой “травной” традиции у чукчей, несмотря на замечание В.Г. Богораза об отсутствии у них лекарственных растений. На данный момент мы можем констатировать у науканцев, с которыми нам довелось разговаривать, акцент на осознании тесной связи между правильным питанием и здоровьем человека.

Ритуальное использование растений было упомянуто лишь двумя информантами (F66 и F29). Любопытно, что оба указали на корень морского дягиля, которым окуривали людей, предметы и жилище (“Когда кто-то умер, корнем этого растения окуривают дом, чтобы очистить его” [F66]), а также съедали (на удачу) после того, как был добыт первый кит в году.

Категория “другие”. К ней были отнесены использования растений в качестве репеллента (полынь Тилезиуса Artemisia tilesii Ledeb.), корма для животных тундры (ягель Cladonia sp.), а также в декоративных целях и для игры (валериана головчатая Valeriana capitata Pall. ex Link, ромашка пахучая Matricaria matricarioides [Less.] Porter и аконит живокостелистный Aconitum delphinifolium DC), причем последние две группы называли только женщины. В этой категории количество использований составило от одного до пяти. Наконец, отметим, что М13 узнал (на фотографиях и среди гербарных образцов) четыре растения, которые он “видел в тундре”, но не смог назвать их использования; F11 указала на семь таких растений, а оба ребенка узнали и назвали лишь ромашку Matricaria matricarioides (Less.) Porter и волчью ягоду – толокнянку альпийскую Arctous alpina (L.) Nied.

Отметим, что, если анализировать данные по всем науканцам, число собираемых сегодня съедобных видов растений в целом снизилось на 13% по сравнению с временами молодости информантов. С другой стороны, количество местных видов, которые считаются лекарственными, увеличилось на 225% (Jernigan et al. 2017). Таким образом, можно сделать вывод, что изучаемая нами семья следует общей тенденции в использовании съедобных дикоросов; для анализа ситуации по лекарственным растениям данных недостаточно.

Языковые наблюдения

Как отмечает ряд исследователей, утеря традиционного экологического знания происходит параллельно утере языка, а следовательно, и фитонимов (Gorenflo et al. 2012; Maffi 2005). Так, F66 может быть отнесена к свободно владеющим родным языком. М64 говорит о себе, что науканский понимает, но говорить на нем не может, поскольку, “начиная с нулевого класса, переезжал по разным школам по всей Чукотке”. F45 длительное время проживает на Аляске и имеет возможность общаться на центрально-аляскинском юпике; вероятно, нахождение в близкородственной языковой среде в какой-то степени поддерживает ее знание науканского. F29, М13 и F11 науканским языком не владеют и смогли назвать лишь отдельные слова. F29 сообщила, что ее мама (F66) разговаривала с ней по-русски, а по-наукански – только бабушка.

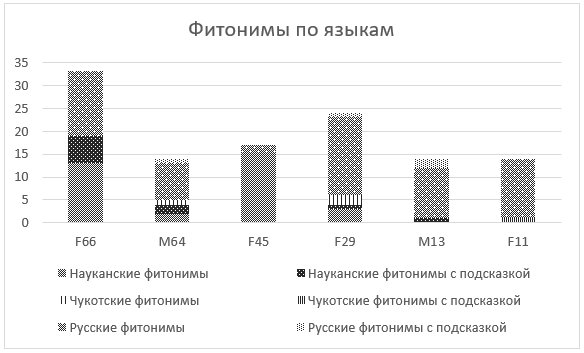

Пять интервью проводились на русском языке, одно (F45) – на английском. Во всех случаях мы спрашивали о науканском названии каждого растения. F66 привела практически одинаковое количество науканских и русских наименований – 13 и 14 соответственно – и после наводящих вопросов подтвердила еще шесть науканских. M64 вспомнил девять русских (из них одно с подсказкой), два науканских (плюс одно с подсказкой и одно ошибочное) и одно чукотское (юңъэв, родиола цельнолистная Rhodiola integrifolia Raf.). F45 вспомнила 13 науканских названий и лишь два русских (это можно объяснить, скорее всего, тем, что интервью проводилось на английском языке). Отметим, что шикшу, голубику и бруснику по-наукански она назвала одним и тем же словом – суҳақ. F29 вспомнила 17 русских фитонимов и четыре науканских (один из них с подсказкой), а также два чукотских – сипъэт и рылькыльнет – как названия для камнеломки Нельсона Saxifraga nelsoniana D. Don, хотя в науканском для этого растения существует фитоним сӣқнақ. Она же дала одно и то же русское название “петушок/петушки” для аконита живокостелистного Aconitum delphinifolium DC и мытника мутовчатого Pedicularis verticillata L. M13 назвал 13 русских фитонимов (из них два с подсказкой и один ошибочно), а также вспомнил один науканский – ўе̄ўе̄хты (иван-чай широколистный) (возможно, это результат вышеупомянутого похода в тундру за его листьями). F11 также назвала 13 русских названий (одно ошибочно) и одно чукотское – юңъэв (см. Рис. 3).

Очевидно, что от старших поколений к младшим количество известных информантам фитонимов уменьшается, у более молодых они постепенно вытесняются русскими и – частично – чукотскими. Лучше всего сохраняются названия значимых пищевых растений: ўе̄ўе̄хты (иван-чай широколистный), нықынлъақ (змеевик большой), лъaмқуқ (белокопытник холодный).

Рис. 3. Распределение фитонимов по языкам

* * *

Материалы по этноботанике разных поколений одной науканской семьи однозначно свидетельствуют об утрате как науканских фитонимов, так и практик, связанных с использованием дикоросов – прежде всего речь идет о корнях растений, заготовленных мышами-полевками. Любопытно, что науканские названия вытесняются не только русскими, но и чукотскими, что было нами отмечено и в интервью за пределами данной выборки. Отчасти это может быть связано с более широкой представленностью чукотского языка в регионе: большее количество носителей; изучение его в школе; использование в рамках праздничных мероприятий и в прессе. Приведем лишь один пример: поскольку квашеная родиола является важным элементом не только науканской кухни, но и чукотской, в последние годы науканское сақлъак вытесняется чукотским юңъэв. Так как заготовка растений традиционно была женским занятием, то знания в этой области сохраняются преимущественно у женщин, хотя практики сбора и определения растений могут передаваться и детям/внукам (независимо от пола) в процессе совместных походов за дикоросами. Несмотря на это, поскольку доступность свежих фруктов и овощей на Чукотке ограничена (ассортимент мал, а цены в несколько раз выше, чем в других регионах), сохраняется использование в пищу ягод, трав и водорослей. Благодаря контакту с русскоязычным населением, широкой доступности сахара и соли, наличию разных видов тары для консервирования и бытовых морозильных камер для заморозки и хранения, количество способов приготовления и употребления местных дикорастущих растений увеличивается.

Доступность данных и материалов. Записи интервью, полевые заметки и полученные данные хранятся в Университете Аляски в г. Фербэнксе, собранные гербарные образцы – в гербарии Ботанического института РАН им. В.Л. Комарова в Санкт-Петербурге. Часть результатов доступна на сайте “Растения на краю света: этноботаника Берингии” (БГ б.г.) – здесь можно найти фотографии ботанических видов, используемых коренными народами Чукотки и Аляски, их названия на чукотском, науканском юпике, центрально-аляскинском юпике, английском и русском языках, номенклатурные обозначения на латыни, краткие сведения о роли дикоросов в культуре чукчей и эскимосов, а также прочие сведения, относящиеся к проекту.

Благодарности

Благодарности

References

- 1. Ainana, L., and N. Zagrebin. 2014. S’edobnye rasteniia eskimosov [Edible Plants of the Eskimos]. Anchorage: Programma Sluzhby natsional’nykh parkov SShA “Obshchee nasledie Beringii”.

- 2. Ayantunde, A.A., et al. 2008. Botanical Knowledge and Its Differentiation by Age, Gender and Ethnicity in Southwestern Niger. Human Ecology 36 (6): 881–889. https://doi.org/10.1007/s10745-008-9200-7

- 3. Bogoraz, W.G. 1904. The Chukchee: Material Culture. Leiden: EJ Brill.

- 4. Bogoraz, W.G. 1907. The Chuckchee: Social Organization. Memoirs of the American Museum of Natural History 11 (3): 277–733.

- 5. Bogoraz, W.G. 1913. The Eskimo of Siberia: The Jessup North Pacific Expedition. Memoirs of the American Museum of Natural History 8 (4): 419–453.

- 6. Brandt, R., et al. 2013. Knowledge and Valuation of Andean Agroforestry Species: The Role of Sex, Age, and Migration among Members of a Rural Community in Bolivia. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 9 (83). https://doi.org/10.1186/1746-4269-9-83

- 7. Chlenov, M.A., and I.I. Krupnik. 2016. Naukan: glavy k istorii [Naukan: Chapters to History]. In Spasti i sokhranit’. Kul’turnoe nasledie Chukotki: problemy i perspektivy sokhraneniia [Save and Keep. Cultural Heritage of Chukotka: Problems and Perspectives of Keeping]. Materials of scientific-practical conference in Anadyr’. 12-14 April 2016. Issue 1, edited by M.M. Bronshtein, 38–74. Moscow-Anadyr’: Gosudarstvennyi muzei Vostoka.

- 8. de Albuquerque, U.P., et al. 2011. The Use of Plants in the Medical System of the Fulni-ô People (NE Brazil): A Perspective on Age and Gender. Journal of Ethnopharmacology 133 (2): 866–873. htpps://doi.org/10.1016/j.jep.2010.11.021

- 9. Dneprovskii, K.A. 2016. Naukan: sovremennoe sostoianie unikal’nogo pamiatnika istorii i kul’tury Chukotki [Modern State of the Unique Monument of History and Culture of Chukotka]. In Spasti i sokhranit’: kul’turnoe nasledie Chukotki: problemy i perspektivy sokhraneniia [Save and Keep: Cultural Heritage of Chukotka: Problems and Perspectives of Keeping: Materials of Scientific-Practical Conference in Anadyr’. 12–14 April 2016], edited by M.M. Bronshtein, 1: 22–38. Moscow; Anadyr’: Gosudarstvennyi muzei Vostoka.

- 10. Dneprovskii, K.A., and E.G. Devlet. 2017. K voprosu o konstruktivnykh osobennostiakh zhilishch drevnikh eskimosov po materialam arkheologii, etnografii i izobrazitel’nym istochnikam [On the Question of the Design Features of the Ancient Eskimos’ Dwellings Based on Materials of Archeology, Ethnography and Visual Sources]. Problemy istorii, filologii, kul’tury 3 (57): 210–251.

- 11. Dneprovskii, K.A., and N.V. Lopatin. 2016. Arkheologicheskie nakhodki na territorii Naukana [Archaeological Finds on the Territory of Naukan]. In Spasti i sokhranit’: kul’turnoe nasledie Chukotki: problemy i perspektivy sokhraneniia [Save and Keep: Cultural Heritage of Chukotka: Problems and Perspectives of Keeping: Materials of Scientific-Practical Conference in Anadyr’. 12–14 April 2016], edited by M.M. Bronshtein, 1: 82–96. Moscow; Anadyr’: Gosudarstvennyi muzei Vostoka.

- 12. Dorais, L. 2010. Language of the Inuit: Syntax, Semantics, and Society in the Arctic. Montreal: McGill-Queen’s Press.

- 13. Ford, R.I. 1994. Ethnobotany: Historical Diversity and Synthesis. In The Nature and Status of Ethnobotany, edited by R.I. Ford, 33–49. Ann Arbor: Museum of Athropology; University of Michigan.

- 14. Godovykh, T.V., L.I. Dokhnova, and T.I. Tyneny. 2005. Rasteniia v Etnomeditsine Chukotki [Plants in Ethnomedicine of Chukotka]. Magadan: Chukotskii filial Severo-Vostochnogo kompleksnogo nauchno-issledovatel’skogo instituta DVO RAN.

- 15. Gorenflo, L.J., S. Romaine, R.A. Mittermeier, and K. Walker-Painemilla. 2012. Co-Occurrence of Linguistic and Biological Diversity in Biodiversity Hotspots and High Biodiversity Wilderness Areas. Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (21): 8032–8037. https://doi.org/10.1073/pnas.1117511109

- 16. Guimbo, I.D., J.G. Mueller, and M. Larwanou. 2011. Ethnobotanical Knowledge of Men, Women and Children in Rural Niger: A Mixed-Methods Approach. Ethnobotany Research and Applications 9: 235–242. https://doi.org/10.17348/era.9.0.235-242

- 17. Jernigan, K., et al. 2016. A Comparison of Indigenous Health-Related Plant Use of the Russian and Alaskan Sides of the Bering Strait. Paper presented at the 15th Congress of the International Society of Ethnobiology. Kampala: Makerere University.

- 18. Jernigan, K., O. Belichenko, V. Kolosova, and D. Orr. 2017. Naukan ethnobotany in post-Soviet times: lost edibles and new medicinals. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 13 (61): 1–11. https://doi.org/10.1186/s13002-017-0188-1

- 19. Jernigan, K., et al. 2019. Gathering “Mouse Roots” Among the Naukan and Chukchi of the Russian Far East. Ethnobiology Letters 10 (1): 129–138. https://doi.org/10.14237/ebl.10.1.2019.1605

- 20. Kerttula, A.M. 1997. Antler on the Sea: Creating and Maintaining Cultural Group Boundaries among the Chukchi, Yupik, and Newcomers of Sireniki. Arctic Anthropology 34 (1): 212–226.

- 21. Krauss, M.E. 1980. Alaska Native Languages: Past, Present, and Future. Washington, DC: ERIC Clearinghouse.

- 22. Krupnik I., and N. Vakhtin. 1997. Indigenous Knowledge in Modern Culture: Siberian Yupik Ecological Legacy in Transition. Arctic Anthropology 34 (1): 236–252.

- 23. Krupnik, I., and M. Chlenov. 2013. Yupik Transitions: Change and Survival at Bering Strait, 1900–1960. Fairbanks: University of Alaska Press.

- 24. Krupnik, I., L. Bogoslovskaya, B. Alpyrgin, and E. Dobrieva. 2013. Naukanskii “Ledovyi slovar”: k rekonstruktsii kul’turnogo landshafta [“Ice Dictionary” of Naukan: To the Reconstruction of the Cultural Landscape]. Acta Linguistica Petropolitana. Trudy instituta lingvisticheskikh issledovanii 9 (3): 166–95.

- 25. Krupnik, I.I. 2018. Ledovye prostranstva arkticheskikh morei kak aborigennyi kul’turnyi landshaft [Ice Spaces of the Arctic Seas as Aboriginal Cultural Landscape]. Nasledie i Sovremennost’ 1 (4): 73–91.

- 26. Lunelli, N.P., M.A. Ramos, and C.J.F. de Oliveira Júnior. 2016. Do Gender and Age Influence Agroforestry Farmers’ Knowledge of Tree Species Uses in an Area of the Atlantic Forest, Brazil? Acta Botanica Brasilica 30 (4): 667–682. https://doi.org/10.1590/0102-33062016abb0226

- 27. Maffi, L. 2005. Linguistic, Cultural, and Biological Diversity. Annual Review of Anthropology 34 (1): 599–617. https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.34.081804.120437

- 28. Menovshchikov, G.A. 1974. Dikie rasteniia v ratsione korennykh zhitelei Chukotki [Wild Plants in the Diet of the Indigenous People of Chukotka]. Sovetskaia etnografiia 2: 93–99.

- 29. Menovshchikov, G.A. 1975. Yazyk naukanskikh eskimosov [The Language of the Naukan Eskimos]. Leningrad: Nauka.

- 30. Menovshchikov, G.A. 1987. Materialy i issledovaniia po yazyku i fol’kloru naukanskikh eskimosov [Materials and Research on the Language and Folklore of the Naukan Eskimos]. Leningrad: Nauka.

- 31. Merkulova, V.A. 1967. Ocherki po russkoi narodnoi nomenklature rastenii: travy, griby, yagody [Essays on the Russian Folk Nomenclature of Plants: Herbs, Mushrooms, Berries]. Moscow: Nauka.

- 32. Mimykg Avtonova, I.V. 1992. Edible Wild Plants in Our Foods (Chukchi, Eskimo). Anthropology and Archeology of Eurasia 31 (1): 88–97. https://doi.org/10.2753/AAE1061-1959310188

- 33. Pieroni, A., and C.L. Quave. 2006. Functional Foods or Food Medicines? On the Consumption of Wild Plant among Albanians and Southern Italians in Lucania. In Eating and Healing: Traditional Food as Medicine, edited by A. Pieroni and L.L. Price, 101–129. New York: Haworth Press.

- 34. Sokolova, T.G. 1961. K voprosu ob ispol’zovanii chukotskim naseleniem dikoi flory v raione mysa Dezhneva [On the Question of the Use of Wild Flora by the Chukchi Population in the Area of Cape Dezhnev]. In Zapiski Chukotskogo kraevedcheskogo muzeia [Notes of the Chukotka Museum of Local Lore], 2: 96–97. Magadan: Knizhnoe izdatel’stvo.

- 35. Sõukand, R. 2016. Perceived Reasons for Changes in the Use of wild food Plants in Saaremaa, Estonia. Appetite 107. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.08.011

- 36. Tein, T.S, D.B. Shimkin, and S. Kan. 1994. Shamans of the Siberian Eskimos. Arctic Anthropology 31(1): 117–125.

- 37. Tikhomirov, B.A. 1958. Dannye o poleznykh rasteniiakh eskimosov yugo-vostochnogo poberezh’ia Chukotki [Data on Useful Plants of the Eskimos of the Southeastern Coast of Chukotka]. Botanicheskii zhurnal 40 (2): 242–246.

- 38. Yamin-Pasternak, S. 2007. How the Devils Went Deaf: Ethnomycology, Cuisine, and Perception of Landscape in the Russian North. PhD abstract, University of Alaska.

- 39. Yamin-Pasternak, S. 2008. From Disgust to Desire: Changing Attitudes toward Beringian Mushrooms. Economic Botany 62 (3): 214–222. https://doi.org/10.1007/s12231-008-9020-0

- 40. Yamin-Pasternak, S., et al. 2014. The Rotten Renaissance in the Bering Strait. Current Anthropology 55 (5): 619–646. https://doi.org/10.1086/678305