- Код статьи

- S086954150016696-5-1

- DOI

- 10.31857/S086954150016696-5

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / №4

- Страницы

- 25-42

- Аннотация

Для проверки конкурирующих теорий афразийской прародины матрица попарных лексических совпадений между 58 афразийскими языками по кратким (50-словным) спискам из базы данных The Tower of Babel: The Global Lexicostatistical Database Г.С. Старостина, А.С. Касьяна и М.А. Живлова обработана многомерными статистическими методами. Построены укорененные и неукорененные сетчатые деревья, применена псевдопространственная модель, редко применяемая в лексикостатистике. При последовательном смягчении требований к классификации (от укорененного древа языков к неукорененному и от иерархического принципа к неиерархическому), выявляется южная (кушомотская) группировка. При более строгом подходе она отсутствует, так как омотская семья выглядит наиболее ранним ответвлением афразийского ствола, что усиливает теорию африканской прародины. Однако привлечение одонтологических, археологических и популяционно-генетических данных слегка склоняет чашу весов в пользу натуфийской гипотезы А.Ю. Милитарева. Следующим этапом должна стать обработка подобными методами его собственных материалов, основанных на 100-словных списках.

- Ключевые слова

- лексикостатистика, афразийские языки, семитские языки, среднеегипетский язык, берберские языки, чадские языки, кушитские языки, омотские языки, одонтология, археология, популяционная генетика

- Дата публикации

- 28.09.2021

- Год выхода

- 2021

- Всего подписок

- 6

- Всего просмотров

- 211

Афразийская классификация: какую модель предпочесть?

Дискуссия о локализации афразийской (АА) прародины не утихает, причем равновесие сил сдвигается в пользу то Передней Азии, то Африки. Наиболее влиятельный сторонник первой точки зрения – А.Ю. Милитарев. По его мнению, на праафразийском (ПАА) языке говорили создатели натуфийской культуры Леванта1. После распада ПАА в XI–Х тыс. до н.э. пракушито-омоты ушли в Африку. Афразийцы, оставшиеся в Леванте и создавшие там культуру докерамического неолита А, стали предками семитов, а те из них, кто впоследствии мигрировал в Африку, – носителями языков египетско-берберско-чадской ветви (Милитарев, Шнирельман 1984; Militarev 2002). К данной точке зрения присоединились В. Блажек (Blažek 2013a, 2013b) и П. Беллвуд (Bellwood 2013: 111, 171–172). Одним из важных аргументов в пользу переднеазиатской теории являются евразийские (ностратические) связи АА макросемьи, которую, как известно, некоторые лингвисты даже включали в ностратическую группировку (Иллич-Свитыч 1971: 46–52; Долгопольский 2013: 49–63; Bomhardt 2018: 169–210). Другие аргументы – параллели афразийских (несемитских) языков с шумерским (Милитарев 1995), эламским (Blažek 1999; Starostin 2002) и севернокавказскими языками (Милитарев, Старостин 1984).

Активным защитником идеи африканской прародины является К. Эрет. Этой идее он приписывает большое мировоззренческое значение, так как она, по его мнению, заставляет отбросить давний предрассудок, будто древняя история Северной Африки была лишь отблеском истории Передней Азии. Древность АА макросемьи К. Эрет оценивает в 15 тыс. лет, а ее прародину помещает в район Африканского Рога. Прасемитский язык, считает К. Эрет, был ее поздним северным ответвлением (Ehret 2011: 16, 136, 139–140, 155–158). Действительно, как показывают новые глоттохронологические подсчеты, он обособился не ранее конца VI тыс. до н.э. (Militarev 2005; Kitchen et al. 2009)2, из чего, однако, не следует, что до этого в Передней Азии не было афразийцев. Древнейшая ветвь семитской семьи – аккадская – обособилась в начале IV тыс., а в Аравию и Северо-Восточную Африку семитские языки проникли еще позже (Ibid.). Положительное в целом отношение к теории К. Эрета высказал Г.С. Старостин (Starostin 2017: 226). Близка к ней позиция Г.К. Флеминга (Fleming 2006: 140–142) и Р. Бленча (Blench 2006: 159–160). Существуют и другие варианты африканской локализации, в частности юго-восток Сахары (Дьяконов 1965: 993; Bender 1997) и Магриб (McBurney 19754; Fellman 1993).

3. Впоследствии взгляды И.М. Дьяконова изменились и сблизились с взглядами А.Ю. Милитарева. С афразийцами он стал связывать натуфийскую культуру, а также себильскую и некоторые другие верхнепалеолитические и мезолитические индустрии Верхнего Египта (Diakonoff 1998). Культуру докерамического неолита Иерихона И.М. Дьяконов счел семитской и даже западносемитской. Близкие взгляды высказывал Ю. Зариньш (Zarins 1990). Столь раннее обособление семитской ветви не подтверждается глоттохронологическими данными (Militarev 2005; Kitchen et al. 2009).

4. Ч. Макберни, основываясь на археологических параллелях, полагал, что праафразийцы проникли в Магриб из Южной Европы, в частности с Сицилии, в эпоху верхнего палеолита. Эта идея была поначалу воспринята положительно (McBurney 1975: 506–511), но она не находит лингвистического подтверждения, а позже была опровергнута генетическими фактами (Loosdrecht et al. 2018).

Не будучи лингвистом, я тем не менее попытаюсь продемонстрировать информационный потенциал некоторых лексикостатистических методов, не получивших пока широкого распространения в исследовании АА языков, но, возможно, способных содействовать решению АА проблемы. Кроме того, я укажу на новые археологические и биологические данные, важные в обсуждаемом контексте.

Работа основана на статистической обработке матрицы попарных лексических соответствий по кратким (50-словным) спискам. Матрица, любезно предоставленная мне Г.С. Старостиным, А.С. Касьяном и М.А. Живловым, создана по их базе данных The Global Lexicostatistical Database (GLD-1 n.d.). Использована лексика следующих языков5:

I. Семитские: 1 – северо-западный семитский, 2 – аккадский, 3 – арабский, 4 – cовременный южноаравийский, 5 – эфиосемитский.

II. Среднеегипетский.

III. Берберские: 1 – восточно-берберский, 2 – туарегский, 3 – зенага, 4 – северо-берберский.

IV. Чадские:

– восточные: 1 – тумак-сомраи, 2 – лай, 3 – кера-кванг, 4 – мокилко, 5 – уби-сокоро, 6 – муби, 7 – дангла-мигама;

– центральные: 8 – тера, 9 – бура-марги, 10 – хиги, 11 – мандара, 12 – матакам, 13 – сукур, 14 – даба, 15 – бата, 16 – котоко, 17 – музгу, 18 – гидар;

– маса: 19 – маса;

– западные: 20 – хауса, 21 – боле-тангале, 22 – ангас-сура, 23 – рон, 24 – баде-нгизим, 25 – северный баучи, 26 – южный баучи.

V. Кушитские:

– северные: 1 – бедауйе;

– центральные: 2 – агау;

– восточные: 3 – сахо-афар, 4– сомалоидный, 5 – дасенеч-арборе, 6 – оромоидный, 7 – веризоидный, 8 – горно-восточнокушитский, 9 – яаку;

– южные: 10 – западнорифтский, 11 – квадза;

– прочие: 12 – дахало, 13 – ма’а.

VI. Омотские:

– южные: 1 – южноомотский;

– северные: 2 – маоидный, 3 – дизоидный, 4 – кефоидный, 5 – йемса, 6 – бенч-ше, 7 – чара, 8 – омето.

VII. Онгота.

Ключевой вопрос, от которого зависит решение проблемы АА прародины, состоит в следующем: являются ли омотская и кушитская семьи сестринскими? А.Ю. Милитарев дает на это утвердительный ответ (Militarev 2005: 398)6; он не только относит омотские языки к АА макросемье, что некоторые лингвисты отрицают (Theil 2012)7, но и считает возможным говорить о былом кушомотском языковом единстве, возникшем еще в Передней Азии. Это мнение разделяет В. Блажек (Blažek 2013a, 2013b). Согласно данной точке зрения, своеобразие омотской семьи было преувеличено предшествующими авторами (в частности Г.К. Флемингом); кроме того, оно усугубляется субстратными влияниями, в основном со стороны нило-сахарских языков.

7. Г.С. Старостин, не отрицая АА-принадлежность омотских языков прямо, считает ее далеко не очевидной (Старостин 2013: 38; ср.: Там же: 148, 447, 449).

Сторонники же гипотезы африканской прародины АА языков, причисляющие омотские языки к АА, обычно рассматривают омотскую ветвь как наиболее раннюю в АА макросемье (Fleming 2006: 140; Blench 2006: 148; Ehret 2011: 142; см. также неопубликованные данные Г.С. Старостина, цит. по: Blažek 2013b: 126).

Локализация АА прародины зависит и от статуса фактически вымершего языка онгота (Юго-Западная Эфиопия), который А.Ю. Милитарев отнес к омотским (Militarev 2006: 510–511). Между тем Г.К. Флеминг считал его отдельной ветвью АА макросемьи (Fleming 2006: 135–139), а В. Блажек сближает его с нило-сахарской макросемьей (Blažek 2007). Оспаривая это, Г.С. Старостин называет онгота языком-изолятом (Старостин 2013: 226–227). Г. Сава и М. Тоско пишут о нем как о креольском языке, имеющем нилотские, омотские и кушитские черты (Savà, Tosco 2000).

По данным The Global Lexicostatistical Database, омотская семья действительно наиболее своеобразна из всех ветвей АА макросемьи. Невзвешенная средняя доля лексических совпадений между омотской ветвью и остальными пятью АА ветвями равна всего 4,9% (2-3 слова из 50-словного списка), между тем как для кушитской ветви соответствующая величина равна 8,1% (4 слова), для семитской 13,1 (6-7 слов), для чадской 13,2 (также 6-7 слов), для среднеегипетского языка 13,6 (7 слов), для берберской ветви 15,8% (8 слов). Что же касается онгота, то он обнаруживает 12,3% совпадений с омотскими языками, 7,0 с кушитскими и не более 2,4% с остальными ветвями АА макросемьи.

На генеалогическом древе, составленном Г.С. Старостиным и его коллегами, первой от обще-АА ствола отделяется омотская ветвь, второй – кушитская, третьей – семитская, затем – среднеегипетский язык, и позже всех разделяются берберская и чадская ветви (см.: ГД-1). Если учитывать языки по отдельности, то онгота оказывается древнейшей ветвью омотской семьи (см.: ГД-2).

Таким образом, в отличие от древа, составленного А.Ю. Милитаревым, никакого кушомотского единства тут не наблюдается: сходство между кушитской и омотской ветвями основано не на эволюционно производных признаках (синапоморфиях), а на предковых – симплезиоморфиях8. Если следовать требованиям строго филогенетической (кладистической) систематики, такое сходство не может служить основанием для объединения таксонов. Это свидетельствует против гипотезы переднеазиатской прародины, ведь прародина должна быть там, где обособились самые древние ветви. Здесь таких ветвей две – омотская и кушитская, причем обе они локализованы в Северо-Восточной Африке. Неужели это результат двух последовательных миграций из Леванта?

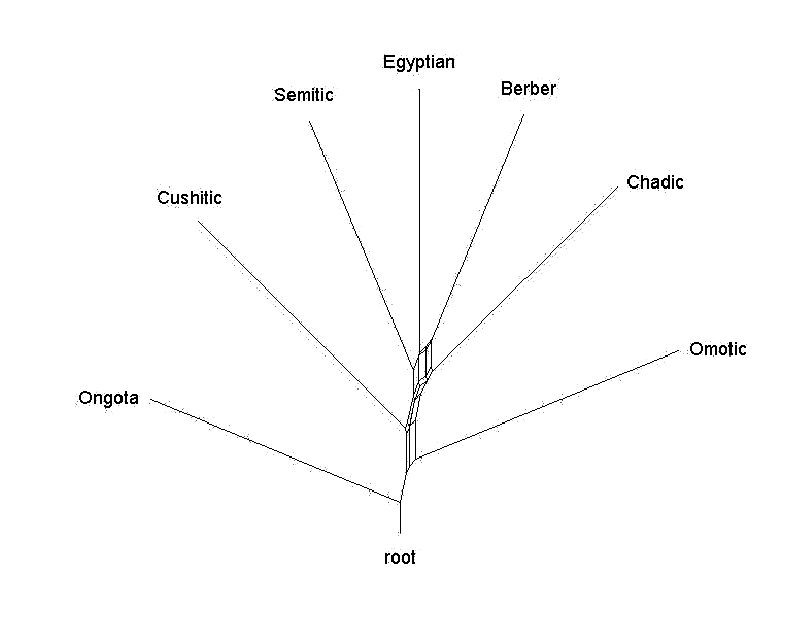

Построим по усредненным данным сетчатое древо АА семей. Такое древо информативнее обычного, так как в нем учитываются не только “вертикальные” отношения (генеалогические), но и “горизонтальные” (ареальные)9. Укореним его по самому изолированному таксону – онгота (Рис. 1).

Рис. 1. Сетчатое древо афразийских семей, укорененное по онгота.

Ясно, что нельзя рассматривать полученный результат как подтверждение идеи Г.К. Флеминга об онгота как самостоятельной ветви АА макросемьи, ведь мы использовали эту гипотезу в качестве предпосылки. Если бы мы применили обычный парно-групповой кластерный анализ, онгота примкнул бы к омотской семье, но кушитская и омотская семьи все равно не стали бы сестринскими.

На сетчатом древе ареальные связи показаны с помощью “коллатералей”, образующих сеть у основания ветвей. Данный граф, в отличие от обычного, показывает, что последовательность обособления семитской, берберской и чадской ветвей, а также среднеегипетского языка установить не удается – они связаны не только близким родством, но и ареальными контактами. Если в обычном древе последовательность таксонов внутри кластеров произвольна (кластер любого уровня можно повернуть на 180º вокруг развилки), то в сетчатом ветви расположены в соответствии с географией и историей расселения групп: омотская ветвь обнаруживает ареальные связи с кушитской, кушитская с семитско-египетско-берберско-чадским кластером, в пределах которого семитская ветвь поддерживала контакты с египетской, египетская с берберской, а та с чадской.

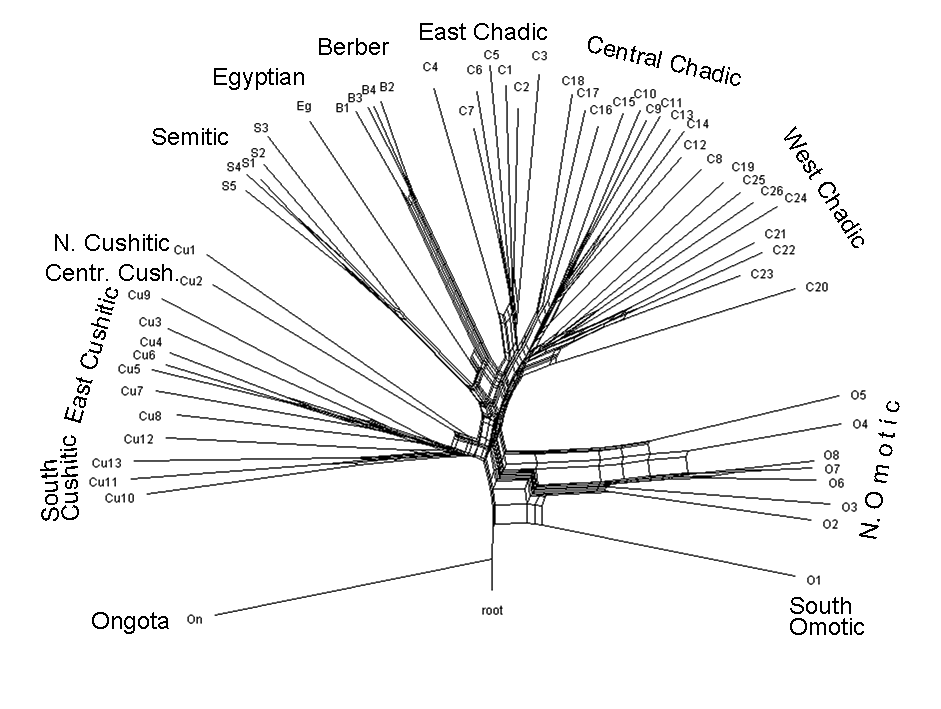

Рис. 2. Сетчатое древо афразийских языков, укорененное по онгота. Семитские: S1 – северо-западный семитский, S2 – аккадский, S3 – арабский, S4 – современный южноаравийский, S5 – эфиосемитский; берберские: B1 – восточно-берберский, B2 – туарегский, B3 – зенага, B4 – северо-берберский; восточно-чадские: C1 – тумак-сомраи, C2 – лай, C3 – кера-кванг, C4 – мокилко, C5 – уби-сокоро, C6 – муби, C7 – дангла-мигама; центрально-чадские: C8 – тера, C9 – бура-марги, C10 – хиги, C11 – мандара, C12 – матакам, C13 – сукур, C14 – даба, C15 – бата, C16 – котоко, C17 – музгу, C18 – гидар; маса: C19 – маса; западно-чадские: C20 – хауса, C21 – боле-тангале, C22 – ангас-сура, C23 – рон, C24 – баде-нгизим, C25 – северный баучи, C26 – южный баучи; северно-кушитские: Cu1 – бедауйе, центрально-кушитские: Cu2 – агау, Cu3 – сахо-афар, Cu4 – сомалоидный, Cu5 – дасенеч-арборе, Cu6 – оромоидный, Cu7 – веризоидный, Cu8 – горно-восточнокушитский, Cu9 – яаку, южно-кушитские: Cu10 – западнорифтский, Cu11 – квадза; прочие кушитские: Cu12 – дахало, Cu13 – ма’а; южно-омотские: O1 – южно-омотский, северно-кушитские: O2 – маоидный, O3 – дизоидный, O4 – кефоидный, O5 – йемса, O6 – бенч-ше, O7 – чара, O8 – омето.

Посмотрим на сетчатое древо отдельных АА языков, которое снова укореним по онгота (Рис. 2). В сторону корня здесь заметно уклоняется южноомотский язык, в меньшей степени северно-омотские языки, т.е. вся омотская семья в целом по сравнению с кушитской, не говоря уже об остальных АА семьях10. В кушитской семье аналогичное уклонение обнаруживают южно-кушитские языки, тогда как центрально-кушитский язык агау и особенно северно-кушитский язык бедауйе сдвинуты в сторону семитской семьи. Все это вполне соответствует географии распространения языков. Язык дахало занимает промежуточное положение между южно-кушитскими и восточно-кушитскими языками, а близкий ему язык ма’а лексически примыкает к южно-кушитским.

Градиент “семитские языки – среднеегипетский – берберские – восточно-чадские – центрально-чадские – западно-чадские” свидетельствует о том, что предки носителей данных языков мигрировали в основном с востока на запад11, но носители чадских диалектов могли проникнуть в Центральную Африку как с востока из долины Нила, вдоль ныне пересохшего 1000-километрового русла Вади Ховар (Blench 1999: 71; Diakonoff 1998), так и с севера – из Киренаики, через Центральную Сахару (Ehret 2002: 79). Первый сценарий основан на предположении, что чадские языки произошли от кушитских. Но лексически они гораздо дальше от кушитских, чем от северно-АА. На графе (см.: Рис. 2) прямые связи между ними не прослеживаются.

Главная помеха на пути однозначного решения проблемы АА прародины в том, что лексикостатистическая классификация А.Ю. Милитарева существенно отличается от классификации Г.С. Старостина с соавторами. Серьезные разногласия внутри одной – Московской – школы компаративистики12 свидетельствуют не только о недостаточной разработанности методики, но и о том, что сам материал, вероятно, не удовлетворяет условиям, необходимым для построения строгой генеалогической системы АА языков.

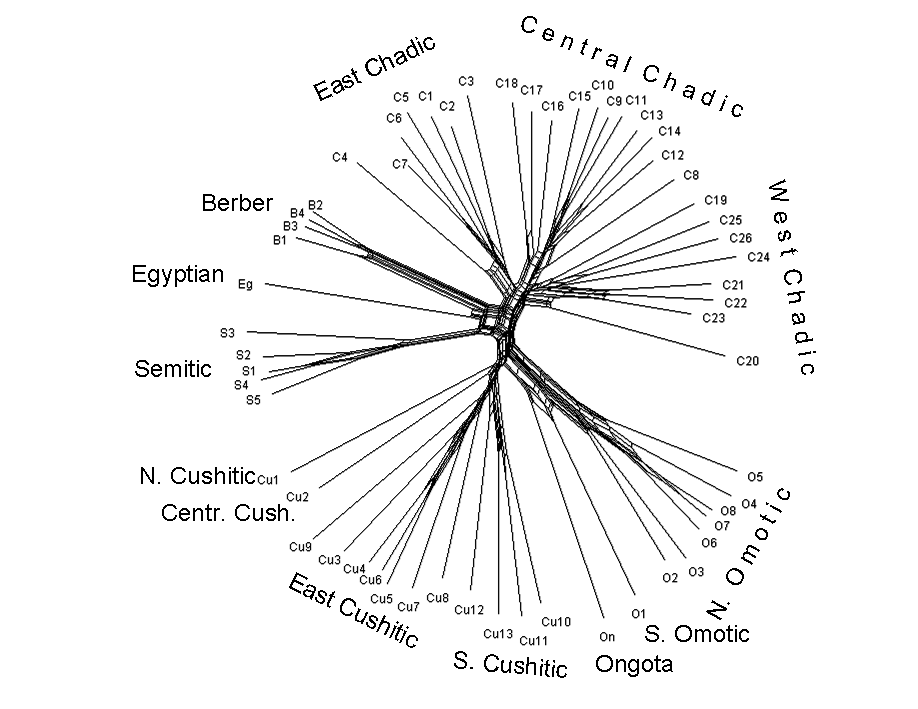

Попытаемся в еще большей степени избавить классификацию от навязываемой ей иерархичности и не только учтем ареальные связи, но и не будем определять положение общего предка всех АА языков – возможно, для этого еще не настало время. Выберем модель неукорененного сетчатого древа (Рис. 3). Если укорененное древо представляет собой схему эволюционного процесса в боковой проекции, то неукорененное – это вертикальная проекция, т.е. поперечное сечение через крону. Корень тут скрыт, не видны и отношения между наиболее древними ветвями.

Рис. 3. Неукорененное сетчатое древо афразийских языков (обозначения см.: Рис. 2).

Следствия такого изменения ракурса очевидны. Язык онгота, который мы на предыдущем этапе анализа достаточно произвольно выбрали в качестве корневого, теперь подсоединен к омотской семье, точнее, к южно-омотскому языку, но, подобно последнему, уклоняется от нее в сторону южно-кушитских языков. Так как общий предок в такой модели не обозначен, предковые признаки годятся для объединения групп не хуже, чем производные. В результате южная (кушомотская) группировка, отсутствовавшая в строго генеалогической модели, здесь налицо, и она противостоит северной (семитско-египетско-берберско-чадской) группировке, как и в классификации А.Ю. Милитарева. Казалось бы, отпадает главное препятствие на пути к принятию левантийской теории происхождения АА языков.

Но при нестрогом подходе к филогении говорить о родстве по отношению к ранним этапам эволюции нельзя. Следовательно, вопрос о том, можно ли считать древние ветви – омотскую и кушитскую – сестринскими, остается невыясненным. Реконструируемая глоттохронологией (возможно, при несоблюдении требуемых условий) меньшая древность семитской и берберской семей по сравнению с омотской и кушитской (GLD-2 n.d.; IA 2004 ; Kitchen et al. 2009; Blažek 2013a, 2013b; см. также: Рис. 1, 2) очевидна и на неукорененном древе, как очевидна и их слабая дифференцированность.

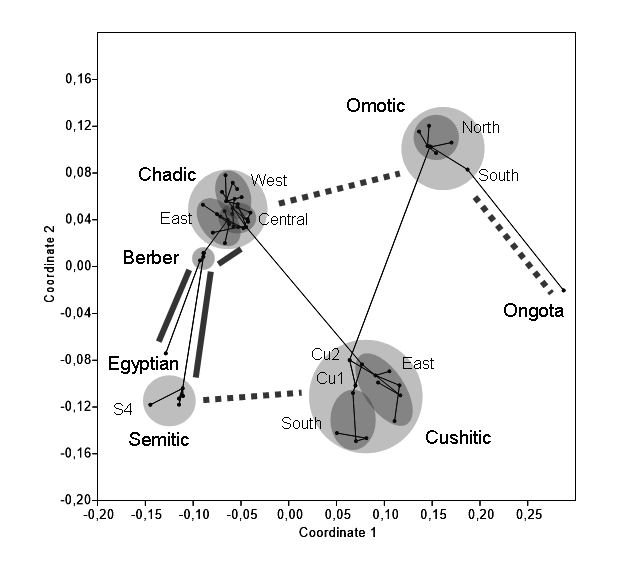

В качестве последнего шага сделаем еще бóльшую уступку ареальному принципу классификации и применим пространственную модель, в которой языки представлены не в виде ветвей, а в виде точек (Рис. 4). Наряду с неметрическим шкалированием матрицы лексических соответствий используем минимальное остовное древо, показывающее кратчайший путь соединения точек в многомерном пространстве13. Считалось, что пространственная модель годится лишь для изучения ареальных связей между диалектами или в крайнем случае языками одной семьи (Dyen et al. 1992), но недавно она стала применяться и на гораздо более высоком таксономическом уровне (Kozintsev 2020). От древесной модели здесь остается только иерархичность: языки группируются в семьи, но это происходит естественным образом, а не в силу особенностей самой модели (как при любых вариантах кластерного анализа, даже самых нетребовательных вроде неукорененного сетчатого древа).

Рис. 4. Взаимоположение языков и семей по результатам неметрического многомерного шкалирования матрицы лексических соответствий. Точки – языки, пятна – семьи, линии – ребра минимального остовного древа, показывающего кратчайший путь соединения таксонов в многомерном пространстве (тонкие линии – по данным об отдельных языках, толстые сплошные – по усредненным данным о семьях и изолированных языках, связанных на уровне 21–24% лексических совпадений, толстые пунктирные – на уровне 7–12% совпадений) (обозначения см.: Рис. 2).

Ни корня, ни даже центра у такого графа нет, расположение таксонов определяется лишь их лексической близостью. Соответствие с древовидными графами (это особенно хорошо видно на Рис. 3), тем не менее имеется. В частности, “южная” группировка, состоящая из омотской и кушитской семей – они здесь соединены прямой связью между языками бенч-ше и агау, соответственно (13% лексических совпадений), – противостоит “северной”, куда входят остальные семьи. Впрочем, средний показатель лексической близости между омотскими и кушитскими языками равен всего 6,8%.

По своему “пространственному” расположению таксоны образуют ту же последовательность, что и на сетчатых деревьях: северно-омотские языки – южно-омотский – онгота – кушитская семья – семитская семья – среднеегипетский язык – берберская семья – восточно-чадские языки – центрально-чадские – западно-чадские. Последние отделены от омотской семьи тем же хиатусом, который заметен и на сетчатых графах. Среднеегипетский язык, будучи промежуточным между семитской и берберской семьями, ближе к семитской, соединен тем не менее с берберской семьей, которая связана с семитской (сходство между отдельными их языками распределено довольно равномерно, лишь современный южноаравийский язык выглядит несколько обособленным). Берберско-чадская связь осуществляется посредством соединения восточно-берберского языка с центрально-чадским языком музгу (28%; впрочем, связей такого уровня между обеими семьями немало).

Но минимальное остовное древо, основанное на связях между отдельными языками, соединяет семьи по-иному. Имеется, например, прямая связь между кушитской семьей, в частности центрально-кушитскими (агавскими) языками, и чадской, в частности восточно-чадскими языками группы дангла-мигама (17%). Идею Р. Бленча о том, что чадские языки произошли от кушитских, это едва ли подтверждает, так как среднее число кушитско-чадских лексических соответствий невелико – всего 8,4%.

Наиболее интересные результаты ареальная модель могла бы дать при обсуждении вопроса о субстрате и креолизации. Так, использование нило-сахарских данных позволило бы установить направление, в котором онгота уклоняется от омотской семьи. Важно было бы также изучить роль западноафриканского субстрата в чадских языках. Но все это задачи будущего.

Показатели сходства между отдельными языками могут сильно зависеть от случайных обстоятельств. При усреднении показателей по крупным таксонам зависимость снижается (см.: Рис. 4). Минимальное остовное древо выстраивает семьи в цепь со следующими звеньями: 1) кушитская – семитская (9,1% соответствий); 2) семитская – берберская (20,9%); 3) берберская – чадская (21,8%); 4) чадская – омотская (7,1%), 5) омотская – онгота (12,3%). Последовательность нарушается отходящим в сторону отростком, соединяющим берберскую семью со среднеегипетским языком (23,5% – это самое сильная связь из всех).

Итак, четыре таксона, принадлежащих к северной группировке, относительно близки (в среднем 18,9% совпадений, а если учитывать только три африканских таксона – 20,2%). То, что берберско-чадская связь почти не уступает берберско-египетской, заслуживает внимания, особенно если учесть, что между берберо-египетским ареалом и чадским пролегает Сахара.

Сходство между тремя южными таксонами вдвое слабее, чем между северными – в среднем 8,7% совпадений, а если игнорировать онгота и учитывать только кушитско-омотские связи – 6,8%. Средний показатель сходства между северной и южной группировками совсем мал – 4,7% (без онгота – 6,4%), хотя сухопутный или морской путь вдоль западного берега Красного моря, связывающий Африканский Рог с дельтой Нила, едва ли сложнее пути через Центральную Сахару (напомню, что средняя берберо-чадская связь более чем втрое сильнее – 21,8%). Это можно было бы рассматривать в качестве подтверждения идеи А.Ю. Милитарева, т.е. что южная группировка возникла в результате миграции через Аравию и Баб-эль-Мандеб, а не через Суэц.

Но действительно ли такая миграция имела место? Не был ли Африканский Рог на заре АА истории неким очагом наподобие Африки в целом на заре современного человечества? Не напоминает ли ситуация с омотской и кушитской ветвями АА макросемьи ситуацию с древнейшими африканскими группами, которые не могут считаться сестринскими? Так, койсаны противостоят не пигмеям, а всему остальному человечеству вместе взятому; пигмеи – всему человечеству кроме койсанов и т.д. (Tishkoff et al. 2009: 1036).

Мы возвращаемся к тому, с чего начали: реальность южной (кушомотской) группировки под вопросом, и никакими способами анализа эта двусмысленность не устраняется. Средняя доля лексических совпадений между обеими этими семьями (6,8%) практически не отличается от таковой между северной и южной группировками АА языков (6,4%) и даже ниже соответствующего показателя сходства кушитской семьи с каждым из северных таксонов (8,4%; для омотской семьи – 4,5%). Обе южные семьи, следовательно, занимают первые места по степени обособленности, причем без специфического сходства между собой. Кушитская семья вдобавок наиболее дифференцированная из всех: средний показатель лексического сходства между кушитскими языками равен всего 25% (между омотскими не считая онгота – 44%, между чадскими – 35, тогда как между берберскими – 76, между семитскими – 59%).

Итак, если южная (кушомотская) группировка АА языков – действительно остаток былой общности, то либо общность эта чрезвычайно древняя, либо условия региона способствовали ускоренной языковой эволюции и креолизации. Есть мнение, что кушомотская общность фиктивна не столько потому, что она основана на плезиоморфных признаках, сколько потому, что она полифилетична, т.е. не восходит к единому праязыку, а представляет собой языковой союз (Orel, Stolbova 1995: X).

Напомню, что я пользовался исходными данными Г.С. Старостина и его ближайших коллег; подсчеты А.Ю. Милитарева приводят к иным результатам (см. выше).

Данные одонтологии, археологии и генетики

Сторонники переднеазиатской теории АА прародины не упоминают о своем очень сильном союзнике – крупнейшем одонтологе К.Дж. Тернере (Turner 2008). Он установил, что позднеплейстоценовое (мезолитическое) население Нубии в одонтологическом отношении было сходно с популяциями Тропической Африки, тогда как раннеголоценовые жители данного региона характеризовались южноевропеоидным комплексом и напоминали современных и древних обитателей Передней Азии, в частности натуфийцев, что свидетельствует о миграции из Южного Леванта в долину Нила. По мнению К.Дж. Тернера, мигранты были носителями АА языков.

В пользу переднеазиатской гипотезы можно привести и другие факты. Так, реконструируются обще-АА слова для обозначения собаки, а также лука и стрел (Милитарев, Столбова 2007). Как известно, собака появилась в Африке из Передней Азии (Bergström et al. 2020). Скелеты собак найдены на натуфийских памятниках (Clutton-Brock 2017: 13–15); есть данные о доместикации собаки на еще более ранней стадии левантийского эпипалеолита – в кебарской микролитической культуре (Dayan 1994). Недавно на севере Саудовской Аравии были обнаружены петроглифические изображения сцен охоты на копытных животных (лошадей, антилоп, козлов) с помощью луков и стрел14. Охотники изображены в сопровождении собак. Хотя точные датировки отсутствуют, ряд фактов заставляет отнести изображения к донеолитическому времени – к VII, а возможно, и VIII тыс. до н.э. (Guagnin et al. 2018). ПАА язык в это время уже не существовал, а семитская и египетско-берберско-чадская ветви еще не существовали. Значит, петроглифы могли быть созданы либо южными афразийцами на пути к Баб-эль-Мандебу, либо еще не разделившимися северными афразийцами.

В аспекте проблемы АА прародины заслуживают внимания археологические параллели между натуфийской культурой и микролитическими индустриями Северной Африки – иберомаврской, уштата, восточно-оранской и др. Африканские индустрии древнее натуфийской – в Алжире они появляются около 25 тыс. лет назад (Hogue, Barton 2016). Палеогенетический анализ костных образцов из погребений иберомаврской культуры в Гроте Голубей близ Тафоральта (Марокко) древностью 14–15 тыс. лет подтвердил родство этих людей с натуфийцами (Loosdrecht et al. 2018). В частности, у мужчин обнаружена Y-хромосомная гаплогруппа E–M78, близкородственная гаплогруппе E–M123, выявленной у натуфийцев (Lazaridis et al. 2016). Обе они – субклады гаплогруппы E-М35, традиционно считавшейся маркером АА миграций (Keita 2008; Lancaster 2009). Но если ее дочерние гаплогруппы существовали уже в верхнем палеолите и эпипалеолите, то родительская гаплогруппа, где бы она ни возникла, древнее АА макросемьи и не обязательно с нею связана по происхождению. То же относится и к субкладам “афразийских” митохондриальных гаплогрупп U6 и M1, выявленным в популяции Тафоральта (см. ниже).

Археологическая близость иберомаврской и натуфийской культур при большей древности первой, а также генетическая близость между их носителями, казалось бы, подтверждают африканскую теорию АА прародины. Генетики поначалу не соглашались с этим, утверждая, что широкогеномный анализ выявил у людей из Тафоральта два аутосомных компонента – близкий к натуфийскому (63,5%) и свойственный населению Западной Африки, но отсутствующий у натуфийцев (36,5%) (Loosdrecht et al. 2018; Lazaridis et al. 2016). Однако более детальный анализ натуфийских геномов все-таки обнаружил там африканские компоненты – североафриканский (21,2%) и даже “омотский” (6,8%) (Shriner 2018). Генетики из группы Д. Райха, заново изучив те же материалы, также отказались от своего первоначального мнения (Lazaridis et al. 2016) и решили, что популяция Тафоральта была источником североафриканского компонента и у аборигенов Западной Африки, и у натуфийцев. Говорить о западноафриканской и натуфийской примесях у людей из Тафоральта при этом уже не приходится (Lazaridis et al. 2018). Вдобавок Л. Брэйс с соавторами обнаружили легкий “экваториально-африканский” сдвиг в маленькой натуфийской краниологической серии (Brace et al. 2006). Возможно, генетическая общность носителей иберомаврской и натуфийской культур была наследием какой-то группы, обитавшей на промежуточной территории в верхнем плейстоцене.

Согласно результатам широкогеномного анализа, бóльшая часть генофонда современного населения Северной Африки возникла в результате заселения этой территории европеоидами из Передней Азии в интервале 38–18 тыс. лет назад (Henn et al. 2012; Hodgson et al. 2014). Анализ Y-хромосомных гаплогрупп свидетельствует о более позднем времени – около 15 тыс. лет; единственное исключение – берберы Туниса, предки которых жили там не менее 30 тыс. лет (Fadhlaoui-Zid et al. 2013). Ввиду явной молодости берберской языковой семьи, ее слабой дифференциации и близости к другим северо-АА семьям, считать это аргументом в пользу гипотезы магрибской прародины АА языков трудно.

Генетические данные о кушомотской группировке противоречивы. С одной стороны, кушитские популяции обнаруживают некоторое тяготение к нило-сахарским группам, а омотские еще сильнее уклоняются в данную сторону, что усиливает сомнения лингвистов в их АА принадлежности (Baker et al. 2017). Прочие АА группы, по мнению Дж.Л. Бейкер и ее коллег, имеют переднеазиатское происхождение (Ibid.). С другой стороны, полногеномный анализ выявил почти у всех популяций Африканского Рога, в том числе кушитских и омотских, весьма древний эфио-сомалийский компонент, который генетики связывают с одной из позднеплейстоценовых популяций, проникших из Леванта в Африку 20–30 тыс. лет назад. Эфио-сомалийский маркер – митохондриальная гаплогруппа M1. Родственная популяция, маркируемая гаплогруппой U6, расселилась в Магрибе (Pennarun et al. 2012; Hodgson et al. 2014).

По мнению Дж. Ходжсона и его коллег, наиболее вероятно, что единая пра-АА группа, проникнув из Леванта в Африку, разделилась там на две, заселившие Африканский Рог и Магриб соответственно и с тех пор фактически утратившие связь между собой. Это можно было бы счесть подтверждением теории А.Ю. Милитарева, если бы не время предполагаемых событий – в столь глубокую древность не отодвигал распад АА макросемьи даже К. Эрет. Собака (для которой имеется обще-АА термин) была одомашнена гораздо позже. Не согласуется с левантийской теорией и то, что семитская прапопуляция, по мнению тех же авторов, возникла благодаря обратной миграции в Левант из Северо-Восточной Африки (Hodgson et al. 2014).

Имеются и более частные противоречия между лексикостатистическими и генетическими данными. Так, не находит объяснения значительное генетическое сходство между туарегами и бедауйе (Cavalli-Sforza et al. 1994: 173). Напротив, лексическая близость берберских языков к чадским не подтверждается генетикой. Считалось, что Y-хромосомная гаплогруппа R-V88 свидетельствует о миграции носителей прачадских диалектов на юг через Сахару, согласно гипотезе К. Эрета (Cruciani et al. 2010). Выяснилось, однако, что это маркер арабской миграции, а чадская миграция отмечена митохондриальной гаплогруппой L3f3, возникшей в Восточной Африке около 8 тыс. лет назад (Černy et al. 2009; Shriner, Rotimi 2018). Вопреки лексическим данным, некоторые чадские народы генетически ближе всего к кушитам, что согласуется с гипотезой Р. Бленча (Ibid.). Впрочем, никакого генетического единства они не проявляют, что указывает на интенсивные ассимиляционные процессы (Tishkoff et al. 2009; Shriner, Rotimi 2018).

Итак, вопрос об АА прародине крайне запутан. Лексикостатистические данные допускают различные толкования, но при учете всей совокупности фактов чаша весов, как будто, слегка склоняется в пользу левантийской гипотезы.

Библиография

- 1. Долгопольский А.Б. Индоевропейский словарь с ностратическими этимологиями. Т. I. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013.

- 2. Дьяконов И.М. Семито-хамитские языки. Опыт классификации. М.: Наука, 1965.

- 3. Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). Введение. Сравнительный словарь (b–Ḳ). M.: Наука, 1971.

- 4. Милитарев А.Ю. Шумеры и афразийцы // Вестник древней истории. 1995. № 2. С. 113–127.

- 5. Милитарев А.Ю., Старостин С.А. Общая афразийско-севернокавказская культурная лексика // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 3: Языковая ситуация в передней Азии в X–IV тыс. до н.э. М.: Наука, 1984. С. 34–43.

- 6. Милитарев А.Ю., Шнирельман В.А. К проблеме локализации древнейших афразийцев (опыт лингво-археологической реконструкции) // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 2. М.: Наука, 1984. С. 35–53.

- 7. Старостин Г.С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации. Т. 1: Методология. Койсанские языки. М.: Языки славянской культуры, 2013.

- 8. Baker J.L., Rotimi C.N. Shriner D. Human Ancestry Correlates with Language and Reveals That Race is not an Objective Genomic Classifier // Scientific Reports. 2017. No. 7. P. 1572. https://doi.org/10.1038/s41598-017-01837-7

- 9. Bellwood P. First Migrants: Ancient Migration in Global Perspective. Chichester: Wiley – Blackwell, 2013.

- 10. Bender M.L. Upside-down Afrasian // Afrikanistische Arbeitspapiere. 1997. Vol. 50. P.19–34.

- 11. Bergström A. et al. Origins and Genetic Legacy of Prehistoric Dogs // Science. 2020. Vol. 370. No. 6516. P. 557–564.

- 12. Blažek V. Elam: A Bridge between Ancient Near East and Dravidian India? // Archaeology and Language IV. Language Change and Cultural Transformation / Eds. R. Blench, M. Spriggs. L: Routledge, 1999. P. 48–78.

- 13. Blažek V. Nilo-Saharan Stratum of Ongota // Advances in Nilo-Saharan Linguistics / Eds. M. Reh, D.L. Payne. Köln: Köppe, 2007. P. 1–10.

- 14. Blažek V. Indo-European Zoonyms in Afroasiatic Perspective // Journal of Language Relationship – Вопросы языкового родства. 2013a. Vol. 9. P. 37–54.

- 15. Blažek V. Levant and North Africa: Afroasiatic Linguistic History // The Encyclopedia of Global Human Migration. Vol. 1: Prehistory / Ed. P. Bellwood. L.: Blackwell, 2013b. P. 125–132.

- 16. Blench R. The Westward Wanderings of Cushitic Pastoralists. Explorations in the Prehistory of Central Africa // L’homme et l’animale dans le bassin du Lac Tchad / Eds. C. Baroin, J. Bouttrais. Paris: Éditions IRD, 1999. P. 39–80.

- 17. Blench R. Archaeology, Language, and the African Past. Lanham: Altamira Press, 2006.

- 18. Bomhardt A. A Comprehensive Introduction to Nostratic Comparative Linguistics: With Special Reference to Indo-European. Vol. 1. Florence, SC, 2018.

- 19. Brace C.L. et al. The Questionable Contribution of the Neolithic and Bronze Age to European Craniofacial Form // Proceedings of the National Academy of Sciences of USA. 2006. Vol. 103. No. 1. P. 242–247.

- 20. Cavalli-Sforza L.L., Menozzi P., Piazza A. The History and Geography of Human Genes. Princeton: Princeton University Press, 1994.

- 21. Černy V. et al. Migration of Chadic Speaking Pastoralists within Africa Based on Population Structure of Chad Basin and Phylogeography of Mitochondrial L3f Haplogroup // BMC Evolutionary Biology. 2009. Vol. 9. P. 63. https://doi.org/10.1186/1471-2148-9-63

- 22. Clutton-Brock J. Origins of the Dog: The Archaeological Evidence // The Domestic Dog: Its Evolution, Behavior and Interactions with People / Ed. J. Serpell. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. P. 7–21. https://doi.org/10.1017/9781139161800.002

- 23. Cruciani F. et al. Human Y-Chromosome Haplogroup R-V88: A Paternal Genetic Record of Early Mid-Holocene Trans-Saharan Connections and the Spread of Chadic Languages // European Journal of Human Genetics. 2010. Vol. 18. P. 800–807. https://doi.org/10.1038/ejhg.2009.23

- 24. Dayan T. Early Domesticated Dogs of the Near East // Journal of Archaeological Science. 1994. Vol. 21. No. 5. P. 633–640.

- 25. Diakonoff I. The Earliest Semitic Society: Linguistic Data // Journal of Semitic Studies. 1998. Vol. 43. No. 2. P. 209–219.

- 26. Dyen I., Kruskal J.B., Black P. An Indo-European Classification: A Lexicostatistical Experiment // Transactions of the American Philosophical Society. 1992. Vol. 82. No. 5. P. 1–132.

- 27. Ehret C. Civilizations of Africa: A History to 1800. Oxford: James Currey, 2002.

- 28. Ehret C. History and the Testimony of Language. Berkeley: University of California Press, 2011.

- 29. Fadhlaoui-Zid K. et al. Genome-Wide and Paternal Diversity Reveal a Recent Origin of Human Populations in North Africa // PLoS ONE. 2013. Vol. 8. No. 11. e80293.

- 30. Fellman J. Linguistics as an Instrument of Prehistory // Orbis. 1993. Vol. 36. P. 56–58.

- 31. Fleming H.C. Ongota: A Decisive Language in African Prehistory. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2006.

- 32. Guagnin M., Perry A.R., Petraglia M.D. Pre-Neolithic Evidence for Dog-Assisted Hunting Strategies in Arabia // Journal of Anthropological Archaeology. 2018. Vol. 49. P. 225–236. https://doi.org/10.1016/j.jaa.2017.10.003

- 33. Henn B.M. et al. Genomic Ancestry of North Africans Supports Back-to-Africa Migrations // PLoS Genetics. 2012. Vol. 8. No. 1. e1002397. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1002397

- 34. Hodgson J.E., Mulligan C.J., Al-Meeri A., Raaum R.L. Early Back-to-Africa Migration into the Horn of Africa // PLoS Genetics. 2014. Vol. 10. No. 6. e1004393. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1004393

- 35. Hogue J.T., Barton R.N.E. New Radiocarbon Dates for the Earliest Later Stone Age Microlithic Technology in Northwest Africa // Quaternary International. 2016. Vol. 413. P. 62–75.

- 36. Keita S.O. Geography, Selected Afro-Asiatic Families, and Y Chromosome Lineage Variation: An Exploration in Linguistics and Phylogeography // In Hot Pursuit of Language in Prehistory: Essays in the Four Fields of Anthropology in Honor of Harold Crane Fleming / Ed. J.D. Bengtson. Amsterdam: John Benjamins, 2008. P. 3–16.

- 37. Kitchen A. Ehret C., Assefa S, Mulligan C.J. Bayesian Phylogenetic Analysis of Semitic Languages Identifies an Early Bronze Age Origin of Semitic in the Near East // Proceedings of the Royal Society B. 2009. Vol. 276. No. 1668. P. 2703–2710.

- 38. Kozintsev A. On the Homelands of Indo-European and Eurasiatic: Geographic Aspects of a Lexicostatistical Classification // Journal of Indo-European Studies. 2020. Vol. 48. No. 1–2. P. 121–150.

- 39. Lancaster A. Y Haplogroups, Archaeological Cultures, and Language Families: A Review of the Possibility of Multidisciplinary Comparisons Using the Case of E-M35 // Journal of Genetic Genealogy. 2009. Vol. 5. No. 1. P. 35–65.

- 40. Lazaridis I. et al. Genomic Insights in the Origin of Farming in the Ancient Near East // Nature. 2016. Vol. 536. No. 7617. P. 419–424.

- 41. Lazaridis I. et al. Paleolithic DNA from the Caucasus Reveals Core of West Eurasian Ancestry // bioRxiv. 2018. https://doi.org/10.1101/423079

- 42. Loosdrecht M. et al. Pleistocene North African Genomes Link near Eastern and Sub-Saharan African Human Populations // Science. 2018. Vol. 360. No. 6388. P. 548–552.

- 43. McBurney C.B.M. The Archaeological Context of the Hamitic Languages in Northern Africa // Hamito-Semitica / Eds. J. Bynon, T. Bynon. Paris: Mouton, 1975. P. 495–511.

- 44. Militarev A. The Prehistory of a Dispersal: The Proto-Afrasian (Afro-Asiatic) Farming Lexicon // Examining the Farming – Language Hypothesis / Eds. P. Bellwood, C. Renfrew. Cambridge: McDonald Institute for Archaeological Research, 2002. P. 135–150.

- 45. Militarev A. Once More about Glottochronology and the Comparative Method: The Omotic-Afrasian Case // Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Вып. VI: Аспекты компаративистики. М.: РГГУ, 2005. С. 339–408.

- 46. Militarev A. Towards the Genetic Affiliation of Ongota, a Nearly Extinct Language of Ethiopia (II) // Orientalia et Classica. Труды Института восточных культур и античности. Вып. XIV: Вавилон и Библия 3. М.: РГГУ, 2006. С. 489–512.

- 47. Militarev A. Libyo-Berbers – Tuaregs – Canarians: Linguistic Evidence // Études et Documents Berbères. 2020. Vol. 43. P. 125–152.

- 48. Militarev A., Nikolaev S. Proto-Afrasian Names of Ungulates in View of the Proto-Afrasian Homeland Issue // Journal of Language Relationship – Вопросы языкового родства. 2020. Vol. 18. No. 3. P. 199–226.

- 49. Newman P. The Chadic Language Family: Classification and Name Index (Electronic publication). 2013. https://core.ac.uk/download/pdf/213847723.pdf

- 50. Orel V.E., Stolbova O.E. Hamito-Semitic Etymological Dictionary: Materials for a Reconstruction. Leiden: E.J. Brill, 1995.

- 51. Pennarun E. et al. Divorcing the Late Upper Paleolithic Demographic Histories of mtDNA Haplogroups M1 and U6 in Africa // BMC Evolutionary Biology. 2012. No. 12. P. 234. https://doi.org/10.1186/1471-2148-12-234

- 52. Savà G., Tosco M. A Sketch of Ongota, a Dying Language of Southwest Ethiopia // Studies in African Linguistics. 2000. Vol. 29. No. 2. P. 59–135.

- 53. Shriner D. Re-analysis of Whole-Genome Sequence Data from 279 Ancient Eurasians Reveals Substantial Ancestral Heterogeneity // Frontiers in Genetics. 2018. Vol. 9. No. 268. https://doi.org/10.3389/FGENE.2018.00268

- 54. Shriner D., Rotimi C.N. Genetic History of Chad // American Journal of Physical Anthropology. 2018. Vol. 167. No. 4. https://doi.org/10.1002/ajpa.23711

- 55. Starostin G. On the Genetic Affiliation of the Elamite Language // Mother Tongue. 2002. Vol. 7. P. 147–170.

- 56. Starostin G. Macrofamilies and Agricultural Lexicon: Problems and Perspectives // Language Dispersal Beyond Farming / Eds. M. Robbeets, A. Savelyev. Amsterdam: John Benjamins, 2017. P. 215–233.

- 57. Theil R. Omotic // Semitic and Afroasiatic: Challenges and Opportunities / Ed. L. Edzard. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2012. P. 369–384.

- 58. Tishkoff S.A. et al. The Genetic Structure and History of Africans and African Americans // Science. 2009. Vol. 324. No. 5930. P. 1035–1044.

- 59. Turner C.G. A Dental Anthropological Hypothesis Relating to the Ethnogenesis, Origin, and Antiquity of the Afro-Asiatic Language Family: Peopling of the Eurafrican – South Asian Triangle IV // In Hot Pursuit of Language in Prehistory: Essays in the Four Fields of Anthropology in Honor of Harold Crane Fleming / Ed. J.D. Bengtson. Amsterdam: John Benjamins, 2008. P. 17–23. https://doi.org/10.1075/z.145.06tur

- 60. Zarins J. Early Pastoral Nomadism and the Settlement of Lower Mesopotamia // Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 1990. No. 280. P. 31–65.