- Код статьи

- S086954150012353-8-1

- DOI

- 10.31857/S086954150012353-8

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / №5

- Страницы

- 110-129

- Аннотация

В последние годы активисты, причисляющие себя к потомкам убыхов (некогда коренному населению Сочинского Причерноморья) пытаются придать официальный характер своему ревитализационному движению. Активизировав поиски потенциальных претендентов на убыхское этническое наследие, они актуализировали некоторые сюжеты, ставшие хрестоматийными для отечественного кавказоведения. Таковым, в частности, является история семьи Чéрен, внимание на которую впервые в 1930-х годах обратил Л.И. Лавров. Тогда он невольно наделил ее “титулом” единственных убыхов, оставшихся в Причерноморской Шапсугии. Трагические события эпохи сталинизма привели к образованию второй ветви семьи в соседней Абхазии. В статье на основе анализа собранных авторами этнографических и документальных материалов демонстрируется, как представители обоих линиджей жили, продолжают жить и коммуницировать в шапсугском и абхазском окружении, а также какие стратегии сохранения и позиционирования “убыхства” они предпочитают в нынешних условиях.

- Ключевые слова

- Чéрен, Хаджико, убыхи, потомки убыхов, шапсуги, абхазы, идентичность, ревитализация

- Дата публикации

- 28.12.2020

- Год выхода

- 2020

- Всего подписок

- 8

- Всего просмотров

- 677

Несмотря на то что убыхскому вопросу посвящен впечатляющий объем работ, он все еще требует осмысления. Основной вектор исследований до начала XXI в. был направлен на описание убыхского языка, признанного исчезнувшим вместе со смертью последнего носителя Тевфика Эсенча в 1992 г. Однако не меньшего внимания заслуживает проблема идентичности современных потомков убыхов.

Сегодня не теряет популярности идея о том, что если они и сохранились, то по большей части в Турции, куда этническое сообщество массово переселилось по окончании Кавказской войны (1817–1864 гг.). Тем не менее отечественные кавказоведы пишут приблизительно о десятке семей, оставшихся в России. По статистическим сведениям Евгения Дмитриевича Фелицына, на 1883 г. было известно как минимум о 13 таких семьях общей численностью 80 человек, проживавших в трех уездах Кубанской обл. (одна семья в Екатеринодарском, девять в Майкопском и три в Баталпашинском) (Фелицын 1885: 87, 94). У Леонида Ивановича Лаврова (1909–1982) находим упоминания о некоем Сулеймане Омировиче Диже, внуке убыха, высланного в татарскую костромскую деревню (Лавров 2009: 204). И в первом, и во втором случаях смежное проживание с более многочисленными сообществами способствовало растворению и трансформации убыхской идентичности.

В советские годы, находясь в “приюте закрытых границ” (Латур 2019), претенденты на убыхское этническое наследие оказались полностью включенными в адыгское/черкесское окружение, а сохранение памяти об убыхском происхождении было возможным исключительно при устном общении на внутрисемейном уровне. Ныне потомки кавказского народа также стремятся сберечь кажущееся уже легендарным знание о прошлом своих предков и возродить “утраченную” этническую принадлежность, в силу чего порой им приходится вступать в борьбу с устоявшимся мнением о забвении убыхов.

Так, на фоне активизации движения за ревитализацию, основным идеологом которого до недавнего времени выступал Руслан Заудинович Берзеков1, обостряется интерес к потомкам рода Чéрен (адыг. Чэрэн). Фиксация факта существования семей убыхского происхождения (наравне с популярной теперь практикой получения паспорта гражданина Абхазии, привлекательной стороной которой является возможность зафиксировать “убыхскую национальность”) становится своеобразным способом достижения необходимой степени легитимации возрождаемого сообщества. Выступая символом “убыхства”, фамилия Черен сегодня служит доказательством того, что потомки некогда ушедшего народа живы, и, несмотря на то что они ассимилировались, словно узаконивает их право называться убыхами.

История изучения. Историографический обзор, раскрывающий этапы академической легализации “особого” этнического статуса фамилии Черен, по праву можно озаглавить “По стопам Лаврова”. Благодаря его полевым изысканиям было актуализировано знание о череновцах как об оставшихся на побережье очеркешенных убыхских потомках, правда, без детализированной информации. Впервые выявленные сведения размещены в статье “Из поездки в Черноморскую Шапсугию летом 1930 г. (этнографо-исторические заметки)”: “На всю черноморскую Шапсугию существует сейчас лишь одна семья, где отец с братом (Ибрагим и Якуб Закериевичи. – А.А.) являются убыхами. Но и этого единственного убыха (Ибрагима. – А.А.) (по фамилии ϑeren, житель I Красноалександровского аула) не пришлось видеть, а кроме него никто больше из его семьи не мог дать каких-либо сведений об убыхах и их языке” (Лавров 1936: 131). Позже в оформленной по типу экспедиционного дневника “Этнографии Кавказа” уточнялись нюансы этой поездки (Лавров 1982: 26). Несостоявшаяся встреча не помешала Лаврову ввести в научный оборот эти куцые упоминания2 о “шапсугских” убыхах. Но данной информации оказалось достаточно, чтобы вызвать незатухающий интерес к череновцам у последующих поколений этнографов, лингвистов, краеведов и даже блогеров.

Похоже, с подачи Лаврова в труде кавказоведа Наталии Георгиевны Волковой (1931–1997) “Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа” появилась такая вставка: “Например, фамилия Чёрен (Шöрен), живущая в сел. 1-е Красноалександровское и осознающая себя в наши дни шапсугской, помнит, что ее предки были убыхи” (Волкова 1973: 69–70). С 1959 г. исследовательница регулярно принимала участие в централизованных экспедиционных выездах Сектора народов Кавказа Института этнографии АН СССР и добиралась до Шапсугии (Там же: 15). Но у нас есть основания допускать, что об описанном случае Волкова все же узнала от своего компетентного коллеги Лаврова, который, помимо всего прочего, был ответственным редактором указанной книги и консультировал автора при ее написании.

С некоторыми череновцами общался классик советского абхазоведения Шалва Денисович Инал-Ипа (1916–1995). В 1962 г. ему удалось поработать в шапсугских аулах Туапсинского р-на Краснодарского края в составе летней экспедиции сотрудников Абхазского института языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа. Полученные данные этнограф использовал при составлении знакового очерка “Убыхи и их этно-культурные связи с абхазами” (Инал-Ипа 1971). Любопытно, что ни в этом, ни в других напечатанных прижизненно или вышедших в свет после кончины трудах Инал-Ипа ни разу не обмолвился о семействе Черен. Это обстоятельство выглядит весьма странно, если учитывать, что он был прекрасно знаком с публикациями Лаврова и полемизировал с ним по принципиально важным вопросам этнической истории Северо-Западного Кавказа. Лишь во вступительной статье к изданной посмертно в 2015 г. монографии “Убыхи” подготовившая публикацию историк Мирра Константиновна Хотелашвили-Инал-Ипа бегло заметила, что муж лично контактировал с членами этой фамилии. Это произошло в рамках двух его, вероятно, одиночных визитов в Причерноморскую Шапсугию во второй половине 1950-х годов и в 1965 г. (Хотелашвили-Инал-Ипа 2015: 7). После повторного посещения сохранились соответствующие фотокарточки3 и письма, так и не показанные многочисленной аудитории. Такое поведение Инал-Ипы могло быть связано с трагической семейной историей череновцев, развернувшейся в годы коллективизации: придерживаясь профессиональной этики, он, скорее всего, отказался от научных амбиций в пользу безопасности информантов.

Эксперт в области абхазо-адыгской филологии Вячеслав Андреевич Чирикба впервые обратился к убыхской тематике в целом и к случаю Черен в частности еще в начале своей карьеры (ПМА 4: Чирикба). Летом 1983 г. он самостоятельно отправился собирать материал по шапсугским диалектам в аулы Лазаревского р-на г. Сочи. Во время двухдневной поездки (17–18 августа) молодой лингвист оказался непосредственно в а. Первый Красноалександровский, при содействии местного проводника по фамилии Хейшхо узнал о человеке, имеющем убыхское происхождение, и познакомился с Харуном Ибрагимовичем Череном. Следом в пос. Лазаревское Чирикба побеседовал с его родной сестрой Харет Ибрагимовной Касаткиной и одной из ее дочерей. Итогом общения стала фиксация семейного предания о спасении их предка в годы Кавказской войны и о казусе, способствовавшем тому, что он избежал махаджирства (переселения) в Османскую империю. Спустя десятилетия в ходе экспедиций на территории Турции в с. Хаджи-Якуб-кёй (ильче Маньяс, ил Балыкесир) Чирикбе довелось услышать от информантов об убыхах – носителях фамилии Черен, проживающих в соседних населенных пунктах (Там же: Чирикба).

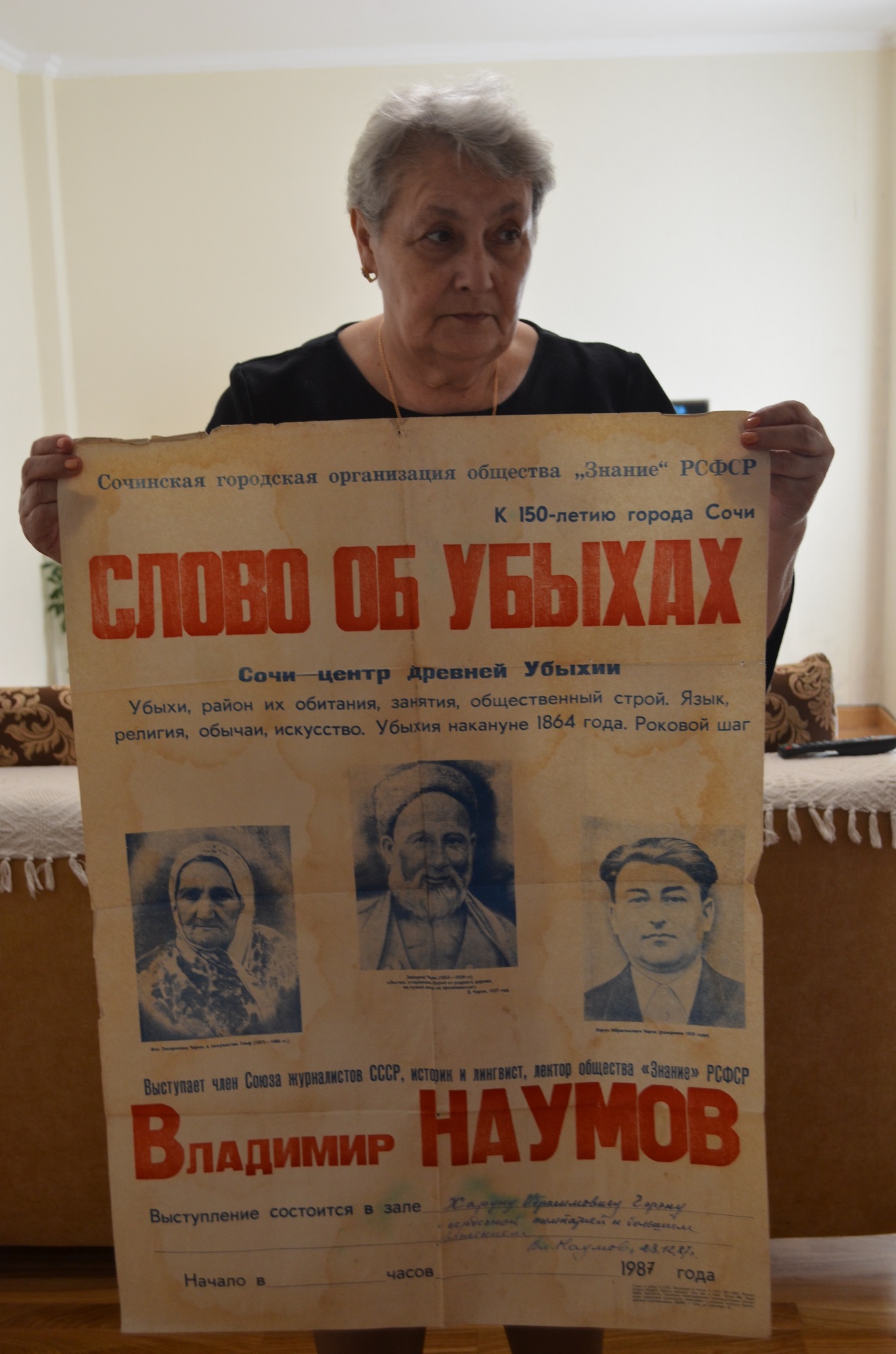

Не обошли стороной потенциальных потомков ушедшего народа и сочинские краеведы. Пионером в деле освещения их истории выступил местный педагог-эрудит и член Союза журналистов СССР Владимир Ермолаевич Наумов (1913–1996). В конце 1980-х годов по частной инициативе он контактировал с череновцами4 и посещал Харуна Ибрагимовича. Сделанная энтузиастом серия семейных снимков хранится в фотоальбоме дочери Харуна, Сафет, как память о “приезде сочинского журналиста” (ПМА 2: полевой дневник А.Г. Агабабян). Собранная информация была представлена в 1987 г. на лекции Наумова “Слово об убыхах”, организованной городским обществом “Знание” и приуроченной к 150-летию со дня основания г. Сочи. Согласно афише мероприятия, лектор не пытался сделать акцент на “славной” истории региона, а хотел заострить внимание на ее убыхской составляющей и через локальную череновскую драму рассказать о постигшей убыхов в середине XIX в. трагедии. Экземпляр этого плаката Наумов подарил Харуну, который передал его единокровной сестре из Абхазии. Она теперь демонстрирует афишу как семейную реликвию.

Рис. 1. Мери Эндрисовна Тхáгушева с афишей лекции В.Е. Наумова “Слово об убыхах” (фото М.Э. Сысоевой)

С членами семейства в условиях постсоветских реалий познакомилась историк-краевед Тамара Васильевна Половинкина. В опубликованных ею в конце 1990-х – начале 2000-х годов монографиях уже мелькали известные лаконичные упоминания о череновцах: “В настоящее время в Сочи живут несколько человек – потомков убыхов, в том числе фамилии Чёрен, помнящих о своих убыхских корнях” (Половинкина 2006: 32; 2001: 204). Но с косвенными данными о них Половинкина сталкивалась ранее. Так, во второй половине 1980-х годов во время выезда в близлежащие шапсугские аулы для формирования экспозиции Лазаревского музея она обнаружила фотографию 20-х годов ХХ в., на ней был запечатлен молодой Ибрагим Черен (один из двух братьев, с кем не смог пообщаться Лавров). В 1990-е годы у Половинкиной получилось наладить связь с Харет Ибрагимовной и ее дочерью Галиной и только в 2010 г. – оцифровать часть фотокарточек из их архива, к каждой из которых Харет любезно согласилась предоставить аннотацию. В 2017 г. исследовательница поделилась имеющимися материалами на площадке социальной сети Facebook в формате онлайн-альбома “Убых Закерий Черен и его потомки в Сочи (Лазаревский р-н)” (Убых 2017). Вошедшие в него снимки спровоцировали в комментариях диалог между краеведом и представителями разных ветвей фамилии, а также привели к реакции сопереживания со стороны пользователей.

Не проигнорировал череновцев в своем академическом творчестве и майкопский историк и филолог, общественный деятель Республики Адыгея и Причерноморской Шапсугии Даулет Махмудович Нагучев. В 2009 г. он выпустил историко-этнологический очерк “Мой аул Хаджико”, посвященный местам, где прошли его детство и юность, который он кропотливо писал на протяжении шести-семи лет (ПМА 1: Нагучев). Большая часть этого повествования отведена людским судьбам, в том числе непростой судьбе Черен. Практически в каждом разделе книги можно наткнуться на строчки, где значатся те или иные представители семьи и их конкретный вклад в становление и развитие а. Хаджико (Первый Красноалександровский). Кроме того, в очерке дается схематическая родословная череновцев. Нагучев дружил с Харуном Ибрагимовичем, по-соседски поддерживал общение с Харет Ибрагимовной, был в курсе причастности их предков к убыхскому сообществу и неоднократно слышал о затронувших род жизненных перипетиях (Нагучев 2009: 116, 119, 121, 140).

Новый всплеск научного ажиотажа вокруг череновцев стал наблюдаться в середине 2010-х годов, и он подогревался набирающим значимость проектом возрождения убыхов. В этих условиях изучением истории и правового статуса народа заинтересовался сочинский археолог Андрей Сергеевич Кизилов. Упомянутая нами информация была представлена им в магистерской диссертации, защищенной в 2016 г. на базе Кубанского государственного университета (Кизилов 2016б), и продублирована в последующих статьях (Кизилов 2016а). Занимаясь поисками убыхских по происхождению семей в границах Большого Сочи, археолог целенаправленно дважды (осенью 2015 г. и летом 2016 г.) приезжал в а. Хаджико и навещал “последнюю из Черен” – Сафет Харуновну. Благодаря интервью с женщиной и ее соседями-родственниками, справочным документам и фотографиям он выявил некоторые любопытные моменты, например, наличие патронимии, основанной дедом Сафет Ибрагимом Череном после ухода в Абхазию. Кизилов выступил инициатором того, чтобы второй визит к череновцам сопровождался съемками сочинской телевизионной группы. Полученный материал лег в основу ленты “150 лет в пути” (Убыхи 2016). Но и в этой документальной картине не обошлось без упоминания растиражированных стереотипов.

В 2018 г. в рамках проекта “Этнический ренессанс: возрождающиеся народы на Северо-Западном Кавказе” этнологи Арусяк Агабабян и Мария Сысоева осуществили два полевых выезда. Этнографическая экспедиция в аулы Хаджико и Калеж Лазаревского р-на г. Сочи (9–14 августа) включала посещение единственной представительницы “шапсугской” линии рода Черен – Сафет Харуновны (ПМА 1: Черен), а непродолжительная поездка в г. Гудауту Гудаутского р-на Абхазии (28–30 сентября) позволила познакомиться со старожилом “абхазской” линии череновцев – Мери Эндрисовной Тхáгушевой (ПМА 3: Тхагушева). По замечанию последней, никто из исследователей раньше не обращался к ней для обсуждения семейной истории или для комментариев по поводу ее убыхских “корней”5. Собранные нами материалы представляют собой подробные интервью, фотографии, записи генеалогий обоих линиджей, богатую эпиграфическую информацию по итогам осмотра аульского кладбища в Хаджико. Большая часть этих материалов использована впервые для написания данной статьи.

История семьи Черен в Причерноморской Шапсугии. После окончания Кавказской войны горцев Черноморского побережья, оставшихся в Российской Империи, стали перевозить в Прикубанскую низменность, оставляя их земли свободными для казаков и других переселенцев (Сивер 1999: 7). В рамках этой государственной политики шапсугские семьи, проживавшие в долине р. Аше, по большей части были высланы, а на их территории в 1869 г. разместился ротный двор и Первый взвод Первой роты Первого Кавказского линейного батальона. Однако уже в начале 1870-х годов выселенные шапсуги постепенно стали возвращаться с низовья Кубани (Там же: 7). Занятые ими аулы (Хаджико, Калеж и Лыготх) получили общее название Александровское, которое раньше принадлежало солдатскому селению, располагавшемуся при ротном дворе в Калеже (Нагучев 2009: 58). В дальнейшем, с передислокацией воинской части из урочища Красное в долину р. Аше, появилось новое наименование – Красноалександровское, закрепившееся на долгие годы (Там же: 58).

После прихода советской власти аул был разделен на три части: Красноалександровский Первый (а. Хаджико), Красноалександровский Второй (а. Калеж) и Красноалександровский Третий (а. Лыготх), – а в 1924 г. вошел в состав Шапсугского национального района (далее ШНР). Стоит отметить, что жители аулов Хаджико и Божьи Воды (Тхагапш) бойкотировали преобразования, связанные с созданием нового района. Расценив их действия как антисоветские, сменив и предав суду протестующий состав сельсовета, Шапсугский ревком все же смог ненадолго (до 1945 г.) претворить в жизнь задуманную политику автономизации.

Современное название а. Хаджико (шапс. Хьаджэкъо, адыг. Хьаджыкъо – “Хаджа балка/речка” [Коков 2000: 410] или “долина Хаджа” [Меретуков 1990: 216]) получил в 1993 г. на основании Указа “О переименовании ряда населенных пунктов в Краснодарском крае”. Топонимические материалы К.Х. Меретукова говорят об ином первоначальном наименовании аула – Псынэдаго, что с адыгейского переводится как “маленький круглый колодец в лесу” (Там же: 217). Хаджико расположен в Лазаревском р-не Краснодарского края (в 10 км от устья р. Аше) и включен в состав Сочинского природного национального парка. Совместно с четырьмя населенными пунктами – Калеж, Лыготх, Наджиго и Мамедова щель – входит в Лыготхский сельский округ (до 1992 г. – Красноалександровский сельский совет). Достоверной информации о точном времени основания аула нет, также невыясненными остаются вопросы о том, кто, когда и откуда прибывал сюда на начальном этапе его строительства. Некоторые сведения о первопоселенцах узнаем из очерка Нагучева, среди них автор называет около 30 семей – Сизо, Напсо, Ушхо, Гвашевы, Хейшхо, Чачух.

Мы же подробнее остановимся на истории фамилии Черен. В связи с противоречивостью и отрывочностью имеющихся сведений неизвестны обстоятельства появления в ауле основателя рода – Закерия (1853–1929). Согласно цитируемым Нагучевым фрагментам из газеты “Шапсугия” за 1995 г., обездоленный Закерий случайным образом оказался в семье Хажага Гвашева, который воспитал сироту и построил для него на территории собственного участка дом, в будущем ставший родовым для Черен. Приведенную историю подтверждает и Салих Ахметович Ушхо, несколько ее дополняя: Закерия привели в аул “братья Ибрагим и Тлэпшук Ушхо, а взял его жить к себе в дом Хаджаг Гвашев, поскольку сами братья Ушхо в тот момент еще семей не имели” (Кизилов 2016а: 268). Стоит отметить, что знание о причастности Гвашевых к истории сироты циркулирует и среди представителей нынешнего поколения: “А с каких мест пришел, никто не знает. Никто не знает [растерянно]. Даже кто раньше жил… и те не знают… Сказали, какие-то Гвашевы [акцентирует] маленького ребенка нашли и… воспитали его, вырастили его, а откуда точно, никто не знает” (ПМА 1: Черен).

Иная версия появления рода в Причерноморской Шапсугии отражена в газетной статье Анзора Нибо “В жизни ей досталось сполна”. По словам Харет Ибрагимовны – внучки Закерия, в ауле он оказался совершенно случайно. Самостоятельно преодолев в последние годы Кавказской войны нелегкий путь из района современного Дагомыса в Туапсе, мальчик остановился в Хаджико в доме шапсугов Сизо, где и воспитывался (Нибо 2007). Впоследствии Закерий женился на девушке из этого же рода и прочно обосновался в ауле. Если признать правдивость приведенных воспоминаний, получается, что именно трагические события колонизации Северного Кавказа вынудили маленького Закерия покинуть родные места, территорию Дагомыса, которая являлась экономически важным торговым пунктом (Половинкина 2006: 173). По крайней мере, такое предание при жизни Харет Ибрагимовны фигурировало среди старшего поколения аульчан.

Поскольку приведенные версии представляют собой разрозненную информацию, все еще открытыми остаются вопросы, из какого общества, с кем и в каком возрасте (около девяти–одиннадцати лет. – М.С.) Закерий попал в аул, а также владел ли будущий основатель рода Черен убыхским языком. Нет достоверных сведений и о месте захоронения Закерия. На сельском кладбище некоторые могилы безымянные и находятся в состоянии практически полного разрушения. А сами родственники с уверенностью не могут сказать, где конкретно покоится их прадед – в Хаджико или даже за его пределами.

Вместе с тем существуют сложности и в определении этимологии фамилии. Чирикба отмечает бытование имени Черен (в транскрипции Čʲéren) в Турции в иле Балыкесир, а также на Кавказе – исключительно в Лазаревском р-не г. Сочи (Чирикба 2015: 457). Мы можем лишь строить предположения о его созвучии с такими убыхскими фамилиями, как Чырыг (Čʲərégʲ) или Чизма (Čʲəzaməɣʷa), однако ни у лингвистов, ни у череновцев нет достоверного и убедительного объяснения значения слова “Черен”. Кроме того, до сих пор не выяснено, выходцами из какого конкретного убыхского общества (Вардане, Субешх, Псахе или др.) были предки семьи.

Сведения о ее дальнейшей судьбе также достаточно скудны, тем не менее известно, с какими фамилиями череновцы состояли в родственных отношениях: Закерий был женат на Цауж Сизо, а их сын Ибрагим – на другой шапсуженке, Аширхан Чачух, родной сестре Нак(о) Чачух, состоявшей в браке с Ахметом Ушхо. Черен также породнились с семьями Тлиф, Напсо и Бекух и представителями еще одного рода, претендующего на убыхское происхождение, – Ушхо. Такое расширение брачных сетей и постоянный тесный контакт с адыгами-шапсугами полностью вовлекли череновцев в адыгское/черкесское сообщество.

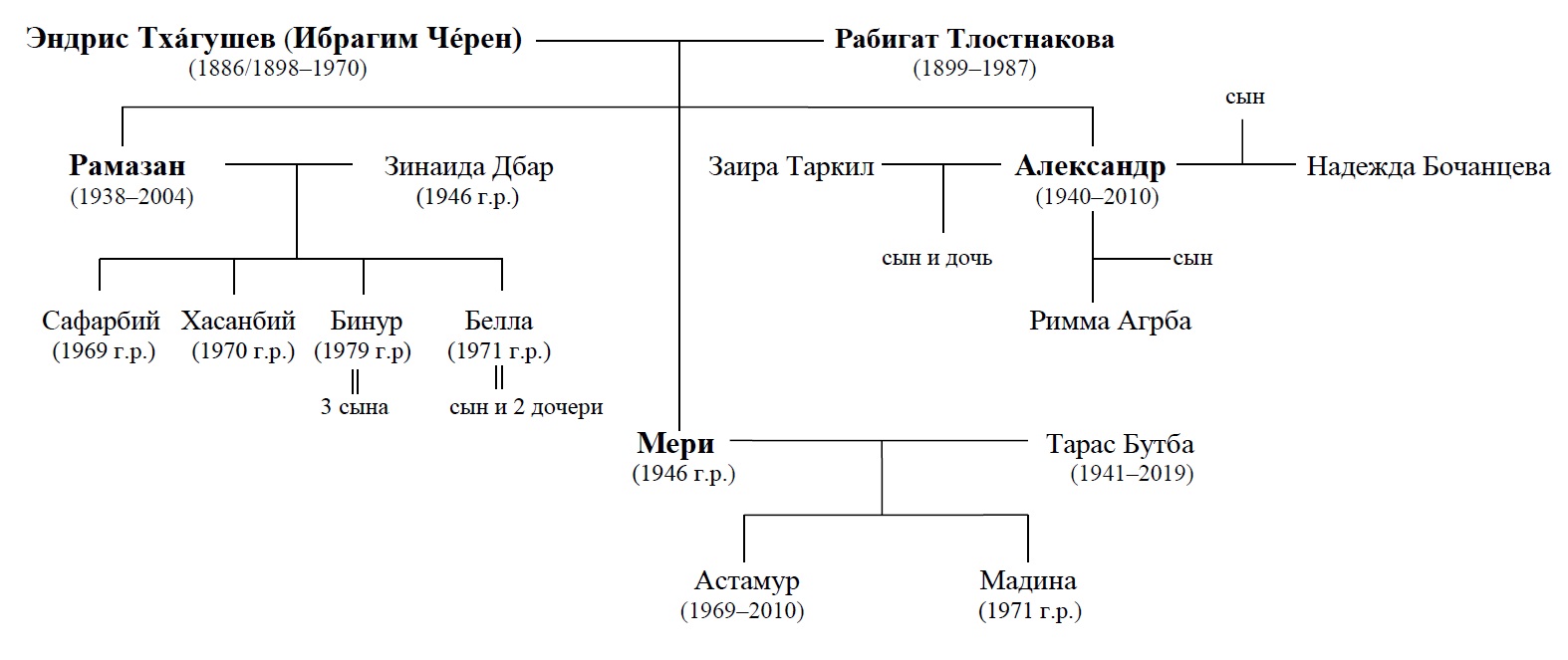

Рис. 2. Генеалогия рода Чéрен в Причерноморской Шапсугии (составлена на основе полевых материалов авторов)

Советская политика коллективизации и раскулачивания сыграла переломную роль в судьбе Черен. Начиная с 1930-х годов на жителей а. Тхагапш обрушилась волна сталинских репрессий, около 170 человек оказались в лагерях Казахстана, Колымы, Магадана, Иркутска. Тогда же пострадал и соседний а. Хаджико: большинство членов семьи Черен6 в 1933 г. были арестованы “как кулаки” и приговорены к высылке на спецпоселение в Карагандинскую область Казахстана (Жертвы 2016).

Оказавшись перед лицом неминуемого террора, некоторые аульчане, в число которых попали “братья Ибрагим и Дамир Хейшхо, Сизо Керий, Шхалахов Ибрагим…”, вынуждены были бежать в горы (Нагучев 2009: 116). Угроза нависла и над одним из сыновей Закерия – Ибрагимом (1886/1898–1970). Ему пришлось скрываться от ареста на территории Абхазии в новой семье под именем Эндриса (Бориса) Тхагушева. Так, трагические события повлияли на выделение еще одной родственной линии. В итоге Черен оказались, с одной стороны, в среде шапсугов (а. Хаджико), а с другой, в среде абхазов (с. Калдахвара).

Второго сына Закерия – Якуба (1904 – 1940-е) – в период репрессий признали кулаком, на этом основании 23 января 1931 г. его лишили избирательного права (Справка 1931), а годом позже и вовсе арестовали. С началом Великой Отечественной войны Якуб Закериевич оказался на фронте, и с этого момента сведения о нем семье больше не поступали. Известно лишь, что он погиб где-то на Украине и в конце 1980-х годов был посмертно реабилитирован в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР (Справка 1989). Сегодня имя Якуба Черена вместе именами убитых односельчан увековечено на памятнике героям ВОВ в родном ауле.

В ноябре 1948 г. в а. Хаджико из девяти членов семьи вернуться удалось только сестре Ибрагима Аширхан с племянниками Харуном (1929–1990) и Харет (1927–2010) (ПМА 1: Черен). В воспоминаниях о депортации Харет Ибрагимовна Черен (в замужестве Касаткина) описывала все пережитые испытания: начавшуюся войну, тяжелый труд во благо фронта, свирепствовавший голод, практически не оставлявший шансов на выживание и, вероятно, ставший причиной смерти старшего брата Даулета (Нибо 2007).

Так для семьи “каждый новый день становился очередным испытанием на прочность” (Там же). И лишь в послевоенные годы положение немного улучшилось. Работа в ссылке в тракторной бригаде привила Харуну Ибрагимовичу любовь к технике, и он занял почетное место в шоферском корпусе аула (Нагучев 2009: 220). В декабре 1959 г. ему удалось выкупить родовой дом, в котором до этого времени располагалась ветлечебница, принадлежавшая колхозу “Красный Октябрь”. Харет Ибрагимовна воспитывала двоих дочерей (Людмилу и Галину), вела хозяйство, сменила несколько рабочих мест (трудилась в совхозе, продавцом в магазине, швеей в лазаревской больнице). О тяжелом прошлом в доме практически не вспоминали, Харун и Харет мало рассказывали о себе и тщательно скрывали фотографию отца, вероятно, напоминавшую о бедах прошлого. Пережитое раскулачивание стало семейной трагедией, о которой не принято было говорить вслух:

…Отец [Харун Черен]… ничё про себя не рассказывал [сетует]. По слухам, я слышала, вроде бы даже он шофером работал в Райисполкоме… кого-то возил, хотели его даже туда вместо шофера работать, но, то время было такое, загнобили его, нельзя, типа он… этот, высылали их, были кулаками, это все и не стали его тогда… …клеймо осталось… …короче говоря, всю жизнь он поэтому молчал, как бы чтобы не было, все молча, молча все переносил себе. И тетя тоже, вот, вот эта, Харета, тоже ничего не рассказывала, как-то, я не знаю [сетует]… (ПМА 1: Черен).

Но знание об убыхском происхождении Черен и память о прадеде Закерии сохранялись как в семье, так и среди односельчан. Братья Халид и Дамир Салиховичи Ушхо в юности еще не знали о своих убыхских “корнях”, они говорят, в ауле бытовало мнение, что Харун Ибрагимович “единственный убых, который остался” (ПМА 1: Х. Ушхо, Д. Ушхо), не принимая в расчет его “абхазских” родственников.

В советские годы находившемуся вдали от дома Ибрагиму удавалось подпольно поддерживать контакты со своей семьей в Хаджико. Среди аульских старожилов бытует слух, что в 1958 г. он тайно навестил сына: “Вроде приезжал на свадьбу, был, но он прятался, те времена такие были, нельзя было показываться…” (ПМА 1: Черен). Для собственной безопасности беглец останавливался у Саучаса Сауначевича Напсо (1890–1978; дед братьев Ушхо по материнской линии и двоюродный брат зятя Ибрагима – Цука Напсо) (ПМА 1: Х. Ушхо, Д. Ушхо). Эпизодические встречи продолжались и после смягчения политического режима, но одно оставалось неизменным – пережитый страх не позволял открыто контактировать членам семьи Черен–Тхагушевых.

Осознавая неизбежность пресечения рода Черен по мужской линии в Хаджико, Харун Ибрагимович обращался к “абхазским” родственникам с просьбой взять “фамилию нашу и нацию нашу, чтоб наш род не пропал” (ПМА 3: Тхагушева). Поскольку наследницами Ибрагима оставались лишь дочери Сафет, Зурет и Светлана, такой способ сохранения родового имени, ставшего символом “убыхства”, представлялся ему единственно возможным.

После смерти брата Харет Ибрагимовну, несмотря на отсутствие в паспорте фамилии Черен, нарекли “последней из убыхов”. Правда, не все аульчане безоговорочно соглашаются с таким статусом женщины. По мнению представителей рода Ушхо, заблуждение о забвении убыхов напрямую связано с неосведомленностью большинства жителей Хаджико об убыхском прошлом своих предков (ПМА 1: Х. Ушхо, Д. Ушхо).

Сегодня статус “последней из Черен / из племени убыхов” переняла правнучка Закерия – Сафет. Сафет Харуновна родилась в пос. Лазаревское, окончила школу в Хаджико, получила среднее политехническое образование в Сочи по специальности товаровед (ПМА 1: Черен). В каком возрасте она узнала о своем убыхском происхождении, сложно сказать, поскольку, как упоминалось выше, старшее поколение старалось открыто не обсуждать с детьми историю семьи. Будучи “адыгейцами” по советскому паспорту, отец с тетей мало что говорили о себе и деде. Вместе с тем знание об этническом наследии Черен сохранялось в семье и бытовало среди аульчан.

О существовании на территории Краснодарского края потомков убыхов был осведомлен и Баграт Васильевич Шинкуба – автор романа “Последний из ушедших”, повествующего о трагической судьбе этого народа. Шинкуба поддерживал отношения с череновцами. Харет Ибрагимовна побывала у писателя после издания книги и в качестве памятного символа привезла племяннице экземпляр романа с авторской подписью. В настоящий момент семейную реликвию хранит старший сын Сафет Харуновны – Асхад. Сафет настолько прониклась описанной драмой, что даже назвала младшего сына в честь главного героя – Зауркана. Правда, личное знакомство Сафет Харуновны с Шинкубой так и не состоялось: в 1982 г. через тетю она получила приглашение приехать в Абхазию, чтобы продолжить там обучение, но заботы молодой матери заставили ее остаться дома.

Когда из жизни ушло старшее поколение, груз ответственности и статус “последней из Черен” привели Сафет Харуновну к частым размышлениям о возможных способах сохранения памяти об убыхском происхождении семьи. Продолжение имени Черен, ставшего уже олицетворением “убыхства”, представляется ей единственно возможным выходом из сложившейся ситуации, поэтому Сафет Харуновна хотела бы, чтобы сыновья носили двойную фамилию: «Ну, иногда бывают такие, какие-то разговоры, там, вот: “А, ты же из… последняя из этих”. Как обидно, что дети мои не взяли фамилию [с досадой], но я хотела хотя бы, знаешь… Хе́йшхо-Че́рен… вот так хотя бы…» (ПМА 1: Черен).

Сафет Харуновна знала о родственной линии Тхагушевых в Абхазии, однако навестить родственников совместно с тетей Аминет Цуковной Напсо ей удалось лишь в конце 1980-х годов. Позже с ответным визитом приезжала Мери Эндрисовна, вот только повод был печальный – уход из жизни ее единокровного брата Харуна Ибрагимовича. Сегодня бытовые проблемы и экономические причины не позволяют женщинам видеться часто. Поддерживать контакт на расстоянии и окончательно не потерять связь представителям двух линий одного рода помогают социальные сети (“Одноклассники”) и телефонные звонки.

Несмотря на циркуляцию знания об убыхском происхождении и поиск возможностей сохранения “убыхства”, потомки Черен вовлечены прежде всего в жизнь и проблемы адыгского/черкесского сообщества и поэтому чувствуют многоступенчатость в своем самоопределении: идентифицируя себя в первую очередь с шапсугами, в повседневной жизни они отводят второстепенное место наследуемой убыхской идентичности. О прошлом они вспоминают в моменты редких встреч с исследователями и журналистами, а память об “особом” происхождении сохраняют лишь внутри семьи.

“Абхазский” линидж Черен. История переселения Ибрагима Черена в Абхазию и его перевоплощения в Эндриса Тхагушева трактуется его дочерью Мери следующим образом (ПМА 3: Тхагушева). Нежданная причина бедствий авторитетного члена аульского сообщества и депортации всей его семьи заключалась в излюбленном деле жизни Ибрагима – коневодстве. Он успел прослыть маститым наездником, а выпестованные им скакуны славились как победители скачек, проводившихся в дни местных свадебных торжеств (Нагучев 2009: 112). В топонимике Хаджико до сих пор имеет хождение наименование Чэрэнхэм яягъэр, т.е. “Черенам принадлежавшее”, под которым понимается участок земли в Цамыжапхе (обширная территория на левобережье р. Аше). Здесь до коллективизации располагались нежилые владения семьи, а затем был обустроен колхоз “Красный Октябрь” (Там же: 356). Называвшийся так участок, скорее всего, был отведен под конюшни, где содержались череновские лошади. В начале 1930-х годов камнем преткновения для шествующего по СССР раскулачивания стали нажитые Ибрагимом и его соратниками из близлежащих селений конные хозяйства. Не подчинившись устанавливаемым насильно порядкам и стремясь избежать тотальной конфискации табунов, “кулаки” угнали своих лошадей в горы и стали для советской власти взбунтовавшимися абреками.

Так случай свел в общем побеге якобы приходившихся друг другу родственниками Ибрагима Черена из Хаджико, Савчаха Тлифа из Тхагапша и Эндриса Тхагушева, вероятно, из Калежа. Добравшись до Кошехабльского р-на Адыгеи, преследуемые спрятали лошадей у знакомых и двинулись дальше – в Абхазию или, возможно, в Грузию. По пути, в а. Ходзь, Ибрагим познакомился со своей будущей спутницей, разведенной Рабигат Исмаиловной Тлостнаковой (1899–1987) и пообещал вернуться за ней. При переходе через горные перевалы беглецы вступили в схватку или стали жертвами какого-то вооруженного нападения, и Эндрис был смертельно ранен. Умерший был похоронен товарищами на месте кончины, а Ибрагим заимствовал его документы и скрылся вместе с Савчахом в Бзыбской (Западной) Абхазии под именем Эндриса Эпшеховича Тхагушева. С тех пор в официальных списках репрессированных в 1930–1940 годах и не реабилитированных впоследствии жителей Хаджико Ибрагим Закериевич Черен числился под пунктом “Без вести пропали” (Список жителей 2009а: 399).

Избежав ареста, в 1933 г. Ибрагим обосновался в Гудаутском р-не: сперва он жил в с. Звандрипш под покровительством местного жителя Камшиша Агрбы, а ближе к 1935 г. окончательно перебрался в с. Калдахвара, куда следом переехала его вторая жена Рабигат. Для спонтанно возникнувшей “абхазской” патронимии череновцев и его основателя с таинственным прошлым село превратилось в родовое: сейчас там проживает четвертое поколение Тхагушевых (ответвление первенца Рамазана); в границах доставшегося семейству участка находятся могилы Ибрагима, Рабигат и их покойных сыновей. Супруги благополучно интегрировались в абхазское окружение, ведь глава разросшейся семьи пользовался уважением как среди односельчан, так и за пределами деревни (к нему обращались в основном по имени-заменителю Борис). По словам Мери Эндрисовны, и здесь отцу пригодились навыки в сельскохозяйственной области: долгие годы он заведовал животноводческой фермой (при этом жена управляла птицефермой), продолжил заниматься конным делом, освоил пчеловодство. В сохранившихся справках из прокуратуры отмечается, что Ибрагим также “…работал в Гудаутском ДЭУ и за добросовестный труд представлялся к наградам” (Ответ прокурора 1989). Вдобавок новый поселенец обладал неформальным статусом лучшего резника скота и варщика мяса для общественных трапез, проходивших в Калдахваре и в соседних селах.

Об изложенных выше драматичных событиях младшие дети Ибрагима впервые услышали в день его похорон в июне 1970 г. и дополняли их уточняющими сюжетами при дальнейших частных визитах в Хаджико. Основными проводниками “дефицитных” сведений выступали родственники Черен от брачных союзов по женской линии, т.е. потомки родных сестер Ибрагима – Куакуш Закериевны Напсо и Фат Закериевны Тлиф. Этими инсайдерами являлись внук Куакуш Адам Шихамович Напсо (1950–2013) и Юсуф Калевич Тлиф с сыном Аисом (Аликом). Двое последних, в соответствии с запутанной генеалогией, – сын и внук Фат и Каля Тлифов. Мери Эндрисовна с удивлением констатирует, что в тот период родня из Причерноморской Шапсугии была всегда максимально осведомлена об их семье (ПМА 3: Тхагушева). По догадкам женщины, детали произошедшего с Ибрагимом открывались в его приватных беседах с Харуном, когда тот начал приезжать к отцу в Калдахвару. От Харуна информация передавалась Адаму Напсо, который позже оповещал обо всем Мери и ее братьев. История доходила до них настолько сложным путем лишь потому, что отец намеренно замалчивал давние подробности своей жизни.

Но все эти предположения и воспоминания об исторических эпизодах не конкретизируют первоисточник, с помощью которого первая семья бежавшего вышла на его абхазский след. О том, кто стал источником информации, мы узнали от представителей фамилии Ушхо. По их словам, во время войны при подвернувшейся возможности исчезнувший аульчанин деликатно сообщил о своем местоположении Саучасу Напсо:

[Второй информант:] А ты, а ты еще не рассказал, каким образом объявился Харун [обращается к первому информанту], не знали же, что он в Абхазии [акцентирует]. Вот дед, это самый, во время войны он шел в колонне военных, потом он увидел этого Ха[руна], этого… [вспоминает]

[Первый информант:] Ибрагима…

[Второй информант:] …он задержался, как будто бы застегивает там это самое… …зашнуровывает свои эти самые… …чеботы солдатские, и… и поздоровался с ним. И так он передал очень тихо… …вот, с тех пор узнали, что он там живет, но только знали его семья, больше никто не знал [подчеркивает]. Дед, что будет рассказывать, по всему аулу трепать, что ли?! [эмоционально] (ПМА 1: Х. Ушхо, Д. Ушхо).

Так или иначе, временно утраченные контакты были восстановлены в одностороннем порядке, когда освобожденные в 1948 г. от бремени несправедливых обвинений череновцы покинули карагандинское спецпоселение. Получив от Саучаса Напсо ценные факты, выжившие сын и дочь немедленно приступили к розыскам отца. Мери Эндрисовна отчетливо помнит, как в детстве ее настораживали приезды в село тогда еще незнакомых ей единокровных брата и сестры. Начиная с 1950-х годов Тхагушевых неоднократно навещал Харун; в 1962–1963 гг. у них гостила Харет, которая пробовала общаться с родственниками и потом, будучи проездом в Абхазии в 70-х годах ХХ в., т.е. уже после кончины Ибрагима (ПМА 3: Дбар, Тхагушева). На церемонию прощания с ним в 1970 г. были делегированы только тлифовцы, хотя старшее поколение жителей Хаджико активно поминало усопшего.

Смерть главы двух семейств стала в определенном смысле переломным этапом в развитии взаимоотношений между членами линиджей: в 1980-е годы коммуникация между нимипоменяла исходное направление и заметно участилась, приобретая относительно стабильный характер вплоть до распада СССР. Мери Эндрисовна за давностью лет затрудняется назвать точные годы и количество выездов в шапсугский аул, включая обстоятельства первого посещения. Информантка отмечает, что бывала в Хаджико не один раз до смерти Харуна, ей оказывали теплый прием в семьях Аиса Тлифа “в другой деревне, рядом с Хаджико” (подразумевается Тхагапш) и Адама Напсо в Сочи или пос. Лазаревское. Заключительные встречи ассоциируются у нее с поездками в 1990 г. в сопровождении брата Рамазана на похороны и поминки Харуна (она вовремя не узнала о смерти сестры Харет в 2010 г., поэтому не проводила ее в последний путь). Из близкородственного круга Мери Эндрисовна виделась тогда с племянницами Сафет и болеющей Светланой и застала “постельную” тетю Аширхан. После замужества в 1966 г. информантка проживает в г. Гудаута, но о визите туда Сафет Черен и Аминет Напсо в конце 1980-х годов припоминает смутно. Обострение грузино-абхазского противостояния, открытый военный конфликт 1992–1993 гг. и затяжная экономическая блокада самопровозглашенной республики, снятая лишь в 2008 г., косвенно сыграли роль в ослаблении налаженных связей.

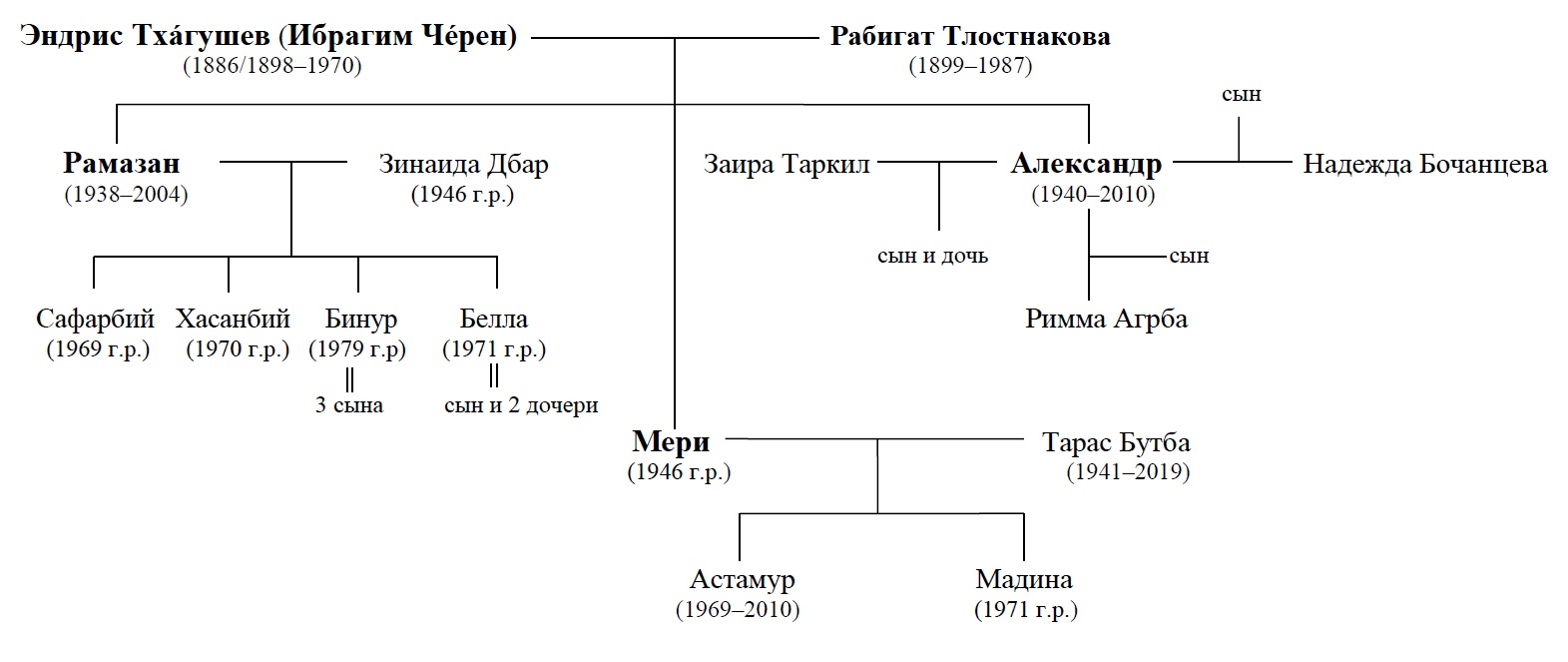

Рис. 3. Генеалогия “абхазского” линиджа Чéрен (составлена на основе полевых материалов авторов)

От второго брака с Рабигат Тлостнаковой у Ибрагима Черена / Эндриса Тхагушева родилось трое детей: Рамазан (“Рома”) Эндрисович Тхагушев, Александр (“Шурик”) Борисович Тхагуш7 и Мери Эндрисовна Тхагушева. Брачные стратегии, выстроенные преимущественно через союзы с абхазами-бзыбчанами, привели к значительному разрастанию фамилии (особенно по мужской линии) и трансформировали ее в полноценную самостоятельную патронимию, представители которой поселились в Гагре, Гудауте, Сухуме и вне Абхазии (в России, Испании). Внукам переселенца не чуждо осмысление сопричастности их предков к “исчезнувшей” этноязыковой традиции: они выражают желание побывать на родине деда, где живут “последние легитимные” череновцы, и стараются найти достоверные научные материалы в Интернете, раскрывающие подробности семейной истории. В противовес избранной внуками тактике, виновник сложившейся ситуации, Ибрагим, предпочитал вовсе не афишировать свое убыхское происхождение. Однако, столкнувшись однажды с болезненной сменой идентичности (из убыхов в черкесы), он наотрез отверг заманчивое предложение переписать фамилию Тхагушев на созвучную бзыбскую фамилию Хагуш (абх. Ҳагәышь/Ҳагәышьи) и окончательно стать абхазом по национальности:

…Отцу предлагали, вот, Тха-гу-шев, “хагуш” корень… На Бзыби (село в Гагрском р-не. – прим. А.А.) они, хагушевцы в основном, там они обитают, территория их. Они ему предлагали. Давай, говорит, убери “т”, убери “-ев”, сделай Хагуш… Но он сказал… и фами[лию]… и нацию, говорит. И нацию, говорит, поменяй, говорит, не “черкес”, а “абхаз”, говорит, сделай. Ты знаешь, говорит, я родился, говорит, кем, и я уже один раз, говорит, менял, говорит, и больше менять не собираюсь. Вот, я как “черкес”. Так я и умру уже, говорит, все. Не буду я менять. И он отказался (ПМА 3: Тхагушева).

Дети Ибрагима как бы предчувствовали усиливающийся кризис присвоенной им “особой” этничности и предпринимали робкие действия по реанимированию своих исконных “фамилии и нации”. Иными словами, локальное “спасение убыхства” в долгосрочной перспективе ассоциировалось у них исключительно с патрилинейной консолидацией, где воображаемую эстафету от Харуна должны были перенять его братья по отцу – Рамазан и Александр:

…Харун очень просил моего… моих братьев, значит, Рому бедного и Шурика. Они оба умерли. Чтобы его де[ти]… чтобы дети, уже после 91-го года… когда, вот, они… это самое… значит, если при[дут]… будут такие времена, говорит [акцентирует], что вы можете восстановить свою фамилию, я тебя очень прошу, говорит, у меня, говорит, дочка, говорит… а у тебя, говорит, сынов[ь]я [акцентирует]. Вот твои сыновья, говорит, пусть возьмут фамилию нашу, говорит, и нацию нашу… …чтоб наш род, говорит, не пропал. Шоб наш род [акцентирует]. Но Рома как-то тоже, вот, отнесся к этому, немного тоже, вот, он [с досадой в голосе]. Это, говорит, надо и дипломы менять, и это ме[нять]… (Там же: Тхагушева).

Если акциональные попытки сохранить родовое имя пока так и не увенчались ощутимым успехом из-за явной пассивности Тхагушевых (еще никто из них документально не обратился в Черенов), то в вербальном самоопределении некоторых представителей этой семьи четко проявляется их отношение к своему этническому наследию. Например, Мери Эндрисовна склона “верно” расставлять репрезентационные акценты, поясняя, что она “по происхождению – убышка, по национальности – черкешенка” (Там же: Тхагушева). Стремление преодолеть последствия утраты фамильной принадлежности как нельзя лучше наблюдается в социальных сетях, где дочь Ибрагима и его внуки не ограничены в выборе “правильного” никнейма (Агабабян, Сысоева 2019: 85–86).

Приобщение к осознанию убыхского происхождения предков для “абхазского” ответвления череновцев шло наравне с поэтапным узнаванием трагической истории их семьи. По мере обогащения нарративами они начали уверенно отождествлять себя с общей катастрофой, перенесенной горцами во время и после Кавказской войны. Сопоставление сюжетов породило у потомков устойчивое ощущение, что в советских реалиях точечные гонения на оставшихся “непоколебимыми” убыхов продолжились и как раз от них пострадали их родственники. Этими доводами и элементарным страхом за жизнь Мери Эндрисовна объясняет поступок отца, поменявшего свои паспортные данные во избежание неприятностей (ПМА 3: Тхагушева).

Как бы парадоксально это ни звучало, но судьба Черен весьма метафорично напоминает о специфике убыхского присутствия в кавказском регионе накануне махаджирства. “Метания” потомков фамилии между шапсугами и абхазами отсылают к истории формирования этнических и культурных границ для населения Убыхии: ее западным пределом была Черноморская Шапсугия, а восточный через посредничество садзского/джикетского мира протягивался до р. Бзыби, т.е. охватывал Гагрский и Гудаутский участки Абхазии. Эти соседства были отнюдь не равнозначными, поскольку граница с абхазами являлась куда более размытой, чем с адыгами-шапсугами (см.: Кузнецов 2016). Случай череновцев дает приблизительное – в силу своей локальности – представление о том, что могло произойти с убыхами в периферийных зонах, если бы они поголовно не ушли в Османскую империю, – “рассеивание” среди доминирующего неубыхского окружения, по крайней мере, за счет завершившегося языкового сдвига.

К слову, в работах исследователей периода Кавказской войны уже четко говорится о как минимум билингвальности убыхов того времени (об их знании адыгских/черкесских и абхазских диалектов) и выражаются опасения, что к началу ХХ в. убыхский язык выйдет из употребления (Услар 1887: 82). Как отмечалось выше, ничего не известно о том, владел ли Закерий Черен уникальным языком, но не стоит исключать и того факта, что в детстве шапсугско-убыхское двуязычие было для него абсолютно привычным явлением. Судя по описанным обстоятельствам, “остаточный” убыхский мог быстро исчезнуть после его прихода в Хаджико. Что касается разделившихся на независимые линиджи потомков Закерия, то, как мы видим, они стали полноценными носителями шапсугского и бзыбского диалектов двух родственных языков.

Также семейный “раскол” вовлек обе патронимии в спектр этнокультурных проблем, которые возникли на закате советской эпохи при появлении молодого национализма, характерного для тех сообществ, где череновцы обрели убежище. Соучаствуя в решении этих проблем, они смогли по умолчанию стать “своими”. Вливание семьи в среду причерноморских шапсугов началось довольно рано, и дети Закерия уже чувствовали себя полноправными местными жителями и даже лидерами, к мнению которых прислушивались. Самоощущение членов фамилии ярко проявилось, например, во время инцидента с вхождением аулов Хаджико и Тхагапш в состав образованного в 1924 г. ШНР. Аульчане, симпатизировавшие административной независимости, под оказанным сверху давлением были вынуждены подчиниться, о чем на очередном съезде Советов ШНР заявили их делегаты, в том числе Ибрагим Черен (Доклад Окрисполкома 1924; Нагучев 2009: 94–96). Спустя 60 лет, на глазах его реабилитированных детей, а затем внуков и правнуков, осевших снова в Хаджико, разворачивались перипетии ожесточенной борьбы шапсугской интеллигенции за сохранение своей этнической самобытности (см.: Сивер 1999; Кузнецов 2006). В 2000 г. шапсугов наделили статусом коренного малочисленного народа РФ, и факт очеркешивания “старых” Черен был закреплен автоматически на законодательном уровне.

Схожий процесс интеграции коснулся и “новых” череновцев, не испытывающих дискомфорта от включения в абхазское сообщество. Напротив, чувствуя культурную и историческую близость с последним, представители этого линиджа выбрали активную позицию, которая высоко котируется в обществе. До выхода на пенсию Мери Эндрисовна многие годы успешно сочетала работу педагога английского языка и директора гудаутской школы с политической деятельностью (она дважды депутат Районного собрания, трижды член Общественного собрания, состояла в Ассоциации женщин Абхазии). Напрямую затронула семью информантки кровопролитная грузино-абхазская война: в результате полученных травм инвалидами стали ее сын (впоследствии скончался) и племянники. Имея возможность участвовать в 2004–2005 гг. в международных проектах по примирению конфликтующих сторон и специализированных стажировках в Великобритании и США, она публично отстаивала интересы непризнанной республики в диалоге с коллегами из Грузии (ПМА 3: Тхагушева). Примечательно, что акт грузинской “агрессии” в 1990-х годах по отношению к абхазам для Мери Эндрисовны в некотором роде синонимичен действиям колониального царского аппарата по отношению к горцам и конкретно к защищавшим свои земли убыхам.

Таким образом, оказавшись в буквальном смысле между шапсугами и абхазами, будучи вовлеченными в разные культурные миры, представители обоих линиджей едины в своей неготовности навсегда отказаться от декларируемого убыхского прошлого предков. Частые рефлексии о возможном забвении рода заставляют членов семьи сохранять семейные реликвии, указывающие на правомерность причисления к убыхскому сообществу, среди которых наиболее значимой и символичной представляется само родовое имя. В связи с пресечением мужской линии в Хаджико единственно возможными способами сбережения фамилии Черен они считают ее фиксацию в официальных документах (как в случае с Сафет Харуновной, сохранившей отцовскую фамилию) и ее демонстрацию в качестве виртуального имени/никнейма в социальных сетях (как в случае с Мери Эндрисовной).

Библиография

- 1. Агабабян А.Г., Сысоева М.Э. “#Убыхи_есть”: медиастратегии конструирования этнической идентичности // Известия СОИГСИ. 2019. № 31 (70). С. 73–92. https://doi.org/10.23671/VNC.2019.70.27632

- 2. Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа. М.: Наука, 1973.

- 3. Инал-Ипа Ш.Д. Убыхи и их этно-культурные связи с абхазами // Инал-Ипа Ш.Д. Страницы исторической этнографии абхазов. Сухуми: Алашара, 1971. С. 257–310.

- 4. Кизилов А.С. Потомки убыхов в России // Археология и этнография понтийско-кавказского региона / Гл. ред. И. В. Кузнецов. Вып. 5. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2016а. С. 251–278.

- 5. Кизилов А.С. Убыхи: история, изучение и правовой статус. Дис. … магистра истории. Кубанский государственный университет, Краснодар, 2016б.

- 6. Коков Дж.Н. Адыгская (черкесская) топонимия // Коков Дж.Н. Избранные труды: в 2 т. Т. I: Адыгская топонимия. Нальчик: Эльбрус, 2000. С. 138–480.

- 7. Кузнецов И.В. Успехи и проблемы борьбы причерноморских шапсугов за укорененность // Бюллетень: антропология, меньшинства, мультикультурализм. 2006. Вып. 1 (7). № 1–3. С. 285–305.

- 8. Кузнецов И.В. Убыхи: границы, “вымирание”, шаги к ревитализации // Археология и этнография понтийско-кавказского региона / Гл. ред. И. В. Кузнецов. Вып. 5. Краснодар: Кубанский государственный ун-т, 2016. С. 289–304.

- 9. Лавров Л.И. Из поездки в Черноморскую Шапсугию летом 1930 г. (этнографо-исторические заметки) // Советская этнография. 1936. № 4–5. С. 122–134.

- 10. Лавров Л.И. Убыхи: историко-этнографическая монография. СПб.: Наука, 2009.

- 11. Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924–1978 гг.). Л.: Наука, 1982.

- 12. Латур Б. Где приземлиться? Опыт политической ориентации. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019.

- 13. Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический словарь. М.: Прометей, 1990.

- 14. Нагучев Д.М. Мой аул Хаджико: историко-этнологический очерк. Майкоп: Полиграф-Юг, 2009.

- 15. Половинкина Т.В. Черкесия – боль моя. Исторический очерк (древнейшее время – начало ХХ в.). Майкоп: Адыгея, 2001.

- 16. Половинкина Т.В. Сочинское Причерноморье. Нальчик: Эль-Фа, 2006.

- 17. Сивер А.В. Шапсуги и проблема восстановления Шапсугского национального района (историческая справка, публикация документов) // Бюллетень. Центр содействия развитию и правам расовых, этнических и лингвистических меньшинств. 1999. № 1. С. 6–78.

- 18. Услар П.К. О языке убыхов // Услар П.К. Этнография Кавказа. Языкознание. Абхазский язык. Тифлис: Типография Канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1887. С. 75–102.

- 19. Фелицын Е.Д. Числовые данные о горском и прочем мусульманском населении Кубанской области // Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. Т. IХ. Тифлис: Типография Канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1885. С. 51–99.

- 20. Хотелашвили-Инал-Ипа М.К. Несколько слов о книге “Убыхи” // Инал-Ипа Ш.Д. Убыхи: историко-этнографические очерки. Сухум: Первая Образцовая типография, 2015. С. 7–13.

- 21. Чирикба В.А. Словарь убыхских фамилий. Убыхские этюды // Инал-Ипа Ш.Д. Убыхи: Историко-этнографические очерки. Сухум: Первая Образцовая типография, 2015. С. 447–483.