- Код статьи

- S086954150006194-3-1

- DOI

- 10.31857/S086954150006194-3

- Тип публикации

- Статья

- Статус публикации

- Опубликовано

- Авторы

- Том/ Выпуск

- Том / №4

- Страницы

- 89-102

- Аннотация

Сложившиеся представления о пьянстве ирландцев и бретонцев связаны с расистскими взглядами, унаследованными из XIX в., когда эти группы населения воспринимались как низшие расы, одной из характеристик которых считался алкоголизм. Однако подобные стереотипы не позволяют судить о роли и месте спиртного в быту и обычаях ирландцев и бретонцев в современную эпоху. У Ирландии и Бретани много общего, к тому же с конца ХХ в. культурный обмен между ними заметно интенсифицировался; тесную связь между двумя странами усиливает кельтское наследие — одновременно похожее и разное. Бретань позаимствовала у Ирландии культуру паба, которая без труда укоренилась на подготовленной трактирами и тавернами почве. Расистские стереотипы, унаследованные от колониального прошлого, сегодня отброшены, а недостатки, такие как неумеренное потребление алкоголя, обращены в достоинства и служат теперь пропаганде местной идентичности. В статье рассматриваются как прошлые травмы, пережитые этими обществами и объясняющие нынешние формы поведения, так и факторы, способствующие превращению алкогольных напитков и практик потребления спиртного в идентификационные маркеры периода глобализации.

- Ключевые слова

- Бретань, Ирландия, алкоголизм, колониализм, расиализация, культурный травматизм, идентификационные маркеры, праздничные традиции

- Дата публикации

- 11.09.2019

- Год выхода

- 2019

- Всего подписок

- 89

- Всего просмотров

- 777

Многие историки, антропологи и социологи писали о важности алкоголя как социального явления в тех или иных сообществах. Место и роль алкоголя во Франции в целом и в Бретани в частности также не раз привлекали внимание исследователей. Назовем, к примеру, С. Ховард (Howard 2006), которая проанализировала во всем их разнообразии представления об алкоголе во французском обществе межвоенного периода, или Т. Фийо (Fillaut 1983, 1991), пожалуй, наиболее глубоко, наряду с Ж.-И. Брудиком (Broudic 2008), изучавшего влияние алкоголя в Бретани. Вопрос о связи алкоголя и ирландской идентичности тоже не нов: исследования А. Грили (Greeley 1981), М. Мак-Голдрик (McGoldrick 1982), Л. Харрисона, Р. КаррХилла и М. Саттона (Harrison et al. 1993) внесли большой вклад в изучение этого феномена. Поначалу, в XIX в., алкоголизм был частью негативного образа “автохтонного” населения в глазах колонизаторов, затем начались бурные дебаты относительно места алкоголя в культуре не только ирландского общества, но и американо-ирландской диаспоры (O’Conor 1996).

Цель настоящей статьи — наметить контуры исследования, которое позволило бы сравнить клише и стереотипы, связанные с отношением к алкоголю в бретонском и ирландском обществах, с реалиями сегодняшнего дня и вписать это сравнение в историческую перспективу. В доминирующем в последние годы на Западе дискурсе, представляющем алкоголизм как проблему отдельного человека, ярко проявляется влияние индивидуалистической идеологии, унаследованной от англосаксонского Просвещения XVII–XVIII вв. и по-прежнему довлеющей в современных западных концепциях социальных связей, где англосаксы задают тон. Между тем пристальный анализ общественных взаимодействий и индивидуальных практик позволяет показать, что последние в значительной мере предопределяются культурной принадлежностью индивидов и отношениями между культурами большинства и меньшинств.

Парадоксальным образом в тех же индивидуалистских западных обществах не изжиты схемы расистского толка, унаследованные от колониальной эпохи с характерными для нее течениями социального дарвинизма и спенсеризма, которые проецируются на ирландское и бретонское общества: образ ирландца — недоразвитого пьяницы, распространившийся стараниями британского народного театра и журнала Punch в XIX в., глубоко укоренился в сознании британцев, так же как образ суеверного выпивохи-бретонца — в сознании французов. Однако во второй половине ХХ в. эти образы стали встраиваться в новые перспективы. Во-первых, концепт расовой неполноценности уступил место идее о том, что потребление алкоголя является неотъемлемой частью повседневной культуры ирландцев и бретонцев. Во-вторых, прочная связь этих двух идентичностей с общинными традициями и наследием предков стала восприниматься как признак их аутентичности, тем более что алкоголь ассоциируется с праздником и причастностью к группе. Этот новый взгляд на потребление спиртного, создающий более позитивный имидж, был с готовностью усвоен самими бретонцами и ирландцами, да так, что алкоголь стал символом их идентичности на международном уровне, способствуя продвижению на мировой рынок бретонских и ирландских продуктов и в первую очередь напитков. Таким образом, следовало бы изучить, каким действительно было отношение двух обществ к алкоголю на протяжении истории, принимая во внимание пережитые ими травмы, ответить на вопрос, почему алкоголь стал неотъемлемой частью их культуры, а возможно, и понять причины современных спекуляций на этом общепринятом сегодня мнении. Наконец, изучение недавних работ позволит сделать предположения о вероятных изменениях культурных практик, связанных с потреблением алкоголя, а также об ограниченности стереотипов, по-прежнему распространяемых относительно бретонцев и ирландцев, иногда не без участия их самих.

Рассмотрение в сравнительной перспективе Бретани и Ирландии представляет интерес по нескольким причинам: у них много общих черт, унаследованных из прошлого; в настоящее время они подвержены взаимному влиянию; наконец, они настаивают на своем кельтском происхождении и тем самым стоят особняком на Европейском Западе. Можно было бы включить в анализ и другие северо-западные кельтские нации1, такие как британские Уэльс, Корнуолл и Шотландия, однако некоторые характерные черты отличают их от Бретани и Ирландии: во-первых, здесь не господствует католическая религия, во-вторых, колонизация этих регионов, их культурная и языковая миноризация происходили несколько иначе. Это не значит, что почва для серьезного сравнительного анализа отсутствует, но такая задача выходит за рамки настоящей статьи.

Медицинские исследования алкоголизма естественно фокусируются на личностных особенностях, ведущих к невоздержанности в употреблении спиртного, и предлагают индивидуальные способы борьбы с подобными излишествами, в то время как законодательство фиксирует юридические рамки разрешенного потребления алкоголя и подобных продуктов. Не подвергая сомнению правомерность и полезность различных антиалкогольных кампаний и программ, инициируемых медиками и властями, нельзя не удивиться их моральной составляющей, очень заметной, когда речь идет о бретонцах или ирландцах.

Один из характерных примеров — аргумент врача Г. O’Коннора, обращенный как к ирландцам, так и к американцам ирландского происхождения. В статье, опубликованной им в 2012 г., осуждается безответственность лиц, не знающих меры в пьянстве, и дается ссылка на реальный исторический прецедент влияния священника о. Мэтью на католический ирландский пролетариат в начале XIX в. Г. O’Коннор утверждает, что борьба за гражданские права, которую вел Д. O’Коннелл, не принесла бы успеха без предварительной работы, проведенной о. Мэтью. Сумев обратить в трезвость большую часть своей паствы, последний превратил ее в сознательных индивидов, ставших костяком кампании и организовавших массовые выступления, закончившиеся принятием в 1829 г. Билля об эмансипации католиков:

В середине XIX в. настоящий крестовый поход за трезвость был предпринят отцом Теобальдом Мэтью, капуцинским проповедником, который, работая в трущобах Корка, сумел убедить стадо своих пьяных прихожан подняться над алкоголизмом и вызванными бедностью ленью и отчаянием, принеся клятву в полном отказе от спиртного. Крестовый поход отца Мэтью увенчался огромным успехом, в конечном итоге приведя к тому, что сотни тысяч трезвых католиков захотели и смогли ходить на monster meetings Д. O’Коннелла, а это, в свою очередь, вынудило Британское правительство пойти на значительные уступки католикам… (O’Connor 2012).

Подобные моральные суждения встречались также в Бретани, не только под влиянием духовенства, но и вследствие политического использования алкоголизма. Так, Б. Кермоаль показывает, как создание негативного образа бретонских политических активистов служило их дискредитации:

…как минимум вплоть до 1940 г. в полицейских отчетах или речах политических деятелей правого толка нередки были упоминания о реальной или предполагаемой склонности к алкоголю активистов Французской секции Рабочего интернационала. Такие обвинения, пожалуй, особенно часто звучали применительно к Бретани, распространенность алкоголизма среди части населения которой считалась очевидной (Kermoal n.d.).

В свою очередь, в прессе и выступлениях бретонских социалистов того времени можно встретить призывы к воздержанию от алкоголя, перекликающиеся с тем, о чем писал Г. О’Коннор: трезвость рассматривается как необходимое предварительное условие эмансипации бретонских рабочих. Так, Р. Литальен, профессор университета Бреста и левый активист, ярый борец против алкоголизма, писал в газете социалистов L’Egalitaire 11 декабря 1909 г.: “…алкоголь, этот смертельный враг всех рабочих организаций, — настоящий бич забастовок. Это он, перевозбуждая мозг, делает конфликты более смертоносными; это он же, с другой стороны, лишает энергии, ослабляет сопротивление, готовит почву для капитуляции” (Ibid.).

Такие моральные и политические соображения, взывавшие как в Ирландии, так и в Бретани XIX–XX вв. к личной ответственности, лишь усиливали доминирующий индивидуалистический подход, характерный для англосаксонских обществ, истоки которого можно найти у Локка, а позднее — в годы промышленной революции — у Джона Стюарта Милля:

Единственное оправдание вмешательства в свободу действий любого человека — самозащита, предотвращение вреда, который может быть нанесен другим. Собственное благо человека, физическое или моральное, не может стать поводом для вмешательства, коллективного или индивидуального. Не следует заставлять его делать что-либо или терпеть что-то из-за того, что, по мнению общества, так будет умнее и справедливее. Можно увещевать, уговаривать, упрекать, но не принуждать и не угрожать. Чтобы оправдать вмешательство, нужно выяснить, причинит ли его поведение кому-нибудь вред. Человек ответственен [перед обществом] только за ту часть своего поведения, которая касается других. В том что касается только его самого — абсолютно независим. Над собой, своим телом и душой личность суверенна (Mill 1869: 130)2.

Между тем Милль и другие британские и — шире — западные интеллектуалы ничтоже сумняшеся ограничивали этот основополагающий, ими же самими пропагандируемый принцип. Так, Милль писал в том же эссе “О свободе”: “Деспотизм — законный способ правления применительно к варварам” (Ibid.: 79).

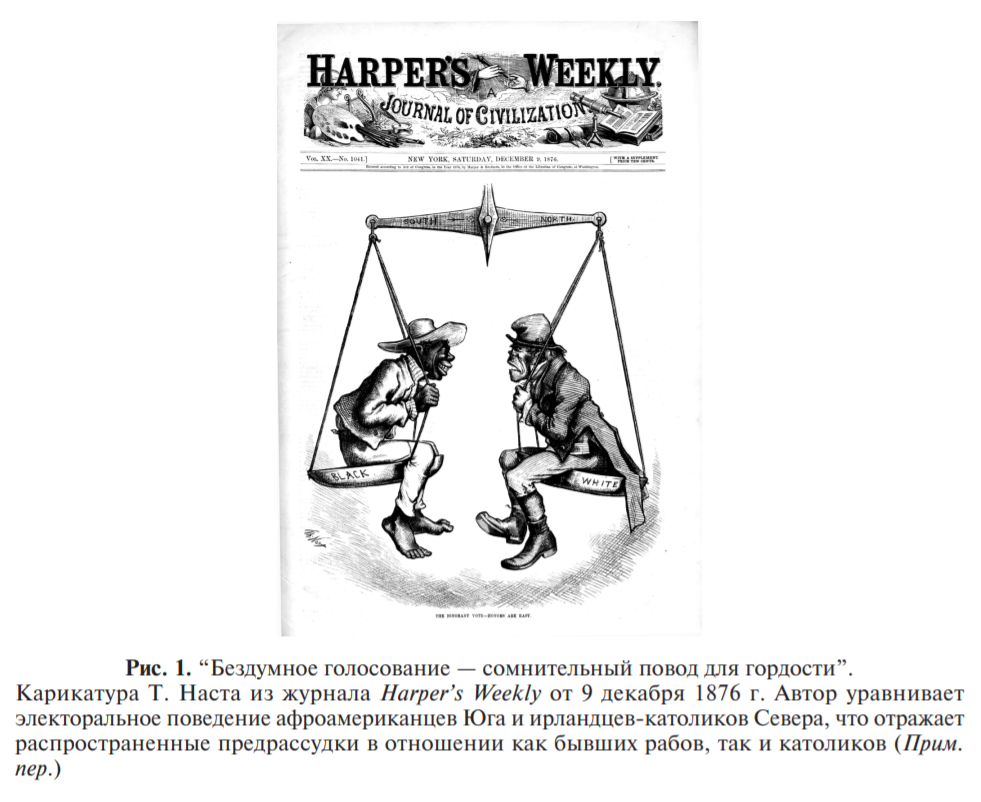

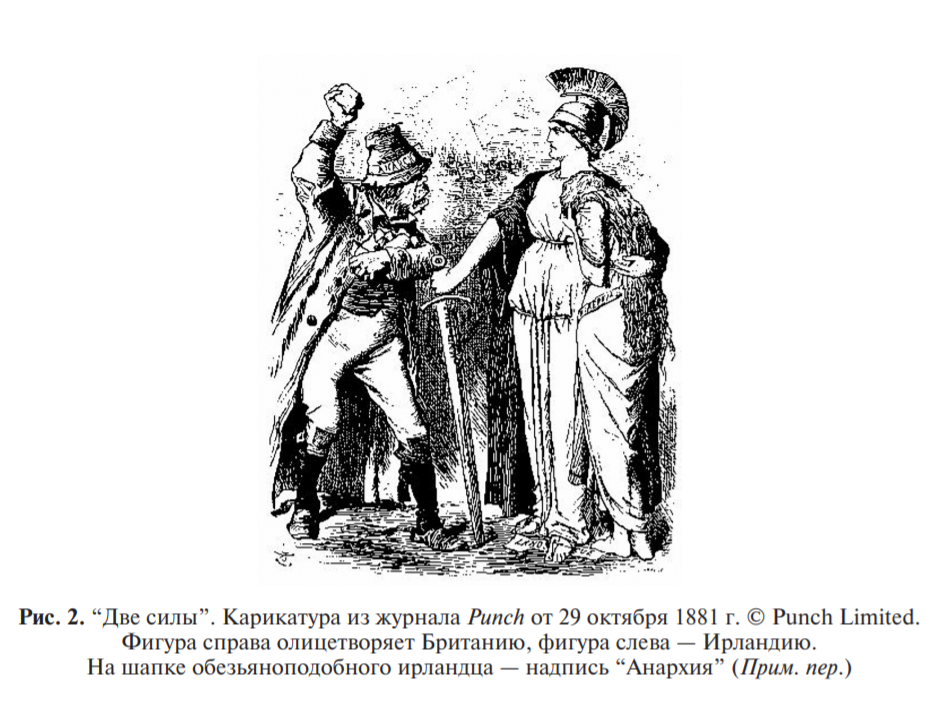

Каких же варваров имеет в виду Милль? Нетрудно догадаться, что в период промышленной революции и эскпансионистской политики Британской империи рассуждения о личной свободе были применимы только к “цивилизованным” обществам, в которых индивиды могли свободно распоряжаться собой и тем самым пользоваться гражданскими и политическими правами, сопряженными с моральным долгом. Таким образом, если Милль подобно другим интеллектуалам его времени, таким как Спенсер, мог быть прогрессистом в том, что касалось, например, прав женщин, то колониальные завоевания, напротив, привели его к мысли, что различия в развитии, а значит — в культурном субстрате, ограничивают ответственность, которую можно делегировать индивидам. Еще дальше в этой логике зашел Г. Спенсер, проповедник социального дарвинизма и всей совокупности взглядов, основанных на признании фундаментального биологического неравенства между группами людей. Обширная историческая литература демонстрирует отсутствие универсальных расовых предрассудков и представления о высших и низших расах до начала трансатлантической торговли чернокожими рабами (см., напр.: Saney 2005; Fredrickson 2002, 2003). Именно вследствие ее распространения накануне эры промышленного капитализма, а также из-за теологических споров о наличии или отсутствии души у неевропейских народов в XIX в. утверждается, согласно Х. Арендт (Arendt 2002: 70–71), расиализованное видение мира, истоки которого можно найти у интеллектуалов Старого Света, таких как немец И.Ф. Блуменбах, французы Ж. Вашер де Лапуж и Ж. Артюр де Гобино3, британец Х.С. Чемберлен, впервые обосновавший ведущую роль арийской расы у индоевропейцев. Идеологические воззрения этих мыслителей опираются на постулат о том, будто бы колонизованные “автохтоны” не обладают способностью или недостаточно зрелы для самостоятельных ответственных действий, поскольку биологически принадлежат к низшей расе, и в силу своей неприспособленности при определенных условиях обречены на гибель в состязании с более “высокоразвитыми” народами. Таким образом, расовая парадигма в Европе и США тесно связана с империалистической внешней политикой и с системой управления автохтонным населением колоний, составляющим большинство в своих странах и меньшинство в масштабах империи. И именно в такой ситуации оказались ирландцы и бретонцы. Те же сформулированные в псевдонаучной литературе расистские принципы, о которых говорилось выше, формировали иерархию внутри “белого” населения. Так, француз И. Тэн проводил различие между утонченными греко-латинскими и германскими народами (последним он приписывал склонность к пьянству) (см.: Reynaud-Paligot 2006: 158), в то время как в Великобритании утвердилось представление о превосходстве англосаксов, перенесенное затем в США вследствие массовой иммиграции ирландцев-католиков в голодное десятилетие 1841–1851 гг. и легшее в основу категории WASP (White Anglo-Saxon Protestant). Антиирландский расизм второй половины XIX в. в США был отражением той же идеологии в Великобритании, главным образом определяющей англо-ирландские отношения и направленной исключительно на население кельтского происхождения4. В популярных журналах вроде Punch, так же как в бульварных театральных постановках, ирландец неизменно представал в образе “недочеловека” с обезьяноподобным лицом, тупого, агрессивного пьяницы. Эти стереотипы усугублялись религиозными предубеждениями, берущими начало в вековом конфликте между английской короной и католической Ирландией. Они служили оправданием подчиненного положения ирландцев в Соединенном Королевстве и презрительного к ним отношения, усиливавшегося по мере развития ирландского национализма, а также антиирландского расизма в США, где ирландцев представляли, как “белых негров”. Иллюстрацией сказанного могут служить две картинки конца XIX в., одна — из американского журнала Harper’s Weekly (Рис. 1), другая — из английского Punch (Рис. 2).

Поскольку Ирландия была первой колонией Британии, неудивительно, что она испытала на себе все последствия утвердившейся в XIX в. расовой идеологии, которая в конечном счете позволила британской короне снять с себя ответственность за Великий голод 1845–1849 гг., унесший треть населения Ирландии (умерли или эмигрировали около 2,5 млн человек из 8,1 млн зафиксированных переписью 1841 г.)5.

Здесь мы подходим к важнейшему аспекту дискуссий об отношении ирландцев к алкоголю: речь идет о травме, как ее понимали родоначальники психоанализа З. Фрейд, Ж. Шарко и Г. Оппенгейм. После двух мировых войн было написано множество работ о посттравматическом синдроме у лиц, ставших жертвами событий, серьезно угрожавших их жизни, физическому или психическому здоровью. Продемонстрированное психологами влияние посттравматического синдрома на индивидуальное поведение позволяет предположить — как это делает, например, Ф. О’Двайер, — что культурный травматизм может оказывать влияние на целые группы населения:

Производство и потребление алкоголя заложено в культурную структуру народа Ирландии. <…> Несмотря на то что сильно пьющий ирландец стал стереотипом, некоторые исследования ставят под сомнение определяющее влияние этничности на культуру потребления алкоголя и утверждают, что не менее важными являются социально-демографические факторы, такие как уровень образования, доход, возраст и семейное положение (Wilson, Williams 1989). Тем не менее ценности и представления, связанные с алкоголем и наркотиками, в любой культуре имеют большое значение, хотя, конечно, демографические факторы могут в различные периоды времени способствовать или препятствовать их проявлению <…>

В 1921 г. был подписан договор, разделивший остров на Северную Ирландию, оставшуюся провинцией Соединенного Королевства, и Ирландскую республику, в которую вошли остальные 26 графств, населенные на 92% католиками. Несмотря на то что многие именитые ирландцы-протестанты — деятели искусств и политики внесли значительный вклад в ирландскую культуру, большинство из них не считали себя ирландцами. Ирландские иммигранты-протестанты в США стремились к заключению браков вне пределов своей этнической группы (Fallows 1979) и пытались избежать идентификации в качестве ирландцев, называя себя “Scots-Irish” (Griffin 1992). Многие из них утратили ирландскую идентичность, в отличие от ирландцев-католиков. Великий голод и эмиграционная катастрофа разразились на острове в 1845 г., когда неурожай картофеля был усугублен продовольственной экспроприацией британцев (Woodham-Smith 1963). <…> С этого момента эмиграция стала постоянным трендом в истории Ирландии. С 1845 г. более 7 млн человек покинули остров и отправились в дальние края (Neill 1979). <…> Общей культурной чертой ирландцев является чувство вины, связанное с успехом и материальными благами. Любая демонстрация роскоши или претензия на успех встречают бурное неодобрение. Процветающие вызывают своего рода подозрение, как если бы они получили деньги за передачу важной информации британцам. Многие ирландцы считают, что сотрудничающие с врагом хуже самого врага. Общим является выраженное стремление сохранить приватность, особенно в том, что касается семейной жизни. Подобного рода информацию они могут доверить лишь очень немногим людям помимо священника. Эта особенность создает большие трудности для практикующих врачей (O’Dwyer 2019).

Существенно, что точка зрения Ф. О’Двайера была подхвачена уже упоминавшимся доктором Г. О’Коннором — вплоть до самой смерти в 2005 г. бывшим знаковой фигурой борьбы с алкоголизмом в США. Об отношении к спиртному ирландцев и американо-ирландцев он рассуждает с двух позиций: как бывший алкоголик и как врач, помогавший излечиться от этой болезни другим:

В течение 25 лет я пил как сапожник, а следующие 35 лет провел в воздержании, восстанавливаясь после болезни и пытаясь возместить тот ущерб, который я нанес себе и окружающим, пока пил. Я также посвятил 31 год профессиональной деятельности в качестве психиатра-нарколога тому, что помогал другим алкоголикам вернуться к трезвости. Моя собственная семейная история представляет собой, пожалуй, классический пример того, как алкоголизм передается из поколения в поколение <…>. Джон Уотерс, полемичный и воинственный ирландский журналист, утверждает: “Пьянство в Ирландии — это не просто веселое времяпрепровождение, это ритуализированная альтернатива реальной жизни, плацебо для души, попытка нащупать вечность, тоска по раю, жажда возвращения в объятия Всемогущего”. То, как ирландцы пьют, — пишет он, — “…свидетельствует о зияющей пустоте в ирландской душе, которую только алкоголь может заполнить <…>” Современная ирландская манера пить, регулярно напиваясь допьяна, коренится в истории, где алкоголь нередко удерживал на границе между выживанием и смертью. <…> Религиозные преследования, насильственный сгон с земель, периодическое злоупотребление военной силой со стороны английских колонистов в Ирландии… порождали у ирландских католиков чувство национальной неполноценности, которое я определил бы как злокачественный стыд, для которого характерны хронический страх, подавленный гнев, ненависть к себе, прокрастинация, низкое самоуважение, ложная гордость и неустойчивость перед алкоголем, используемым как средство избавления от мучений — прошлых и нынешних. Эта склонность заложена в ирландской культурной ДНК как своего рода молчаливое разрешение ирландским католикам рассматривать пьянство в качестве законного утешения за 400 лет крайней бедности, стыда, голода и преследований, которые пережили их предки при колониальном режиме, но которых сами они никогда не испытывали (O’Connor 2012).

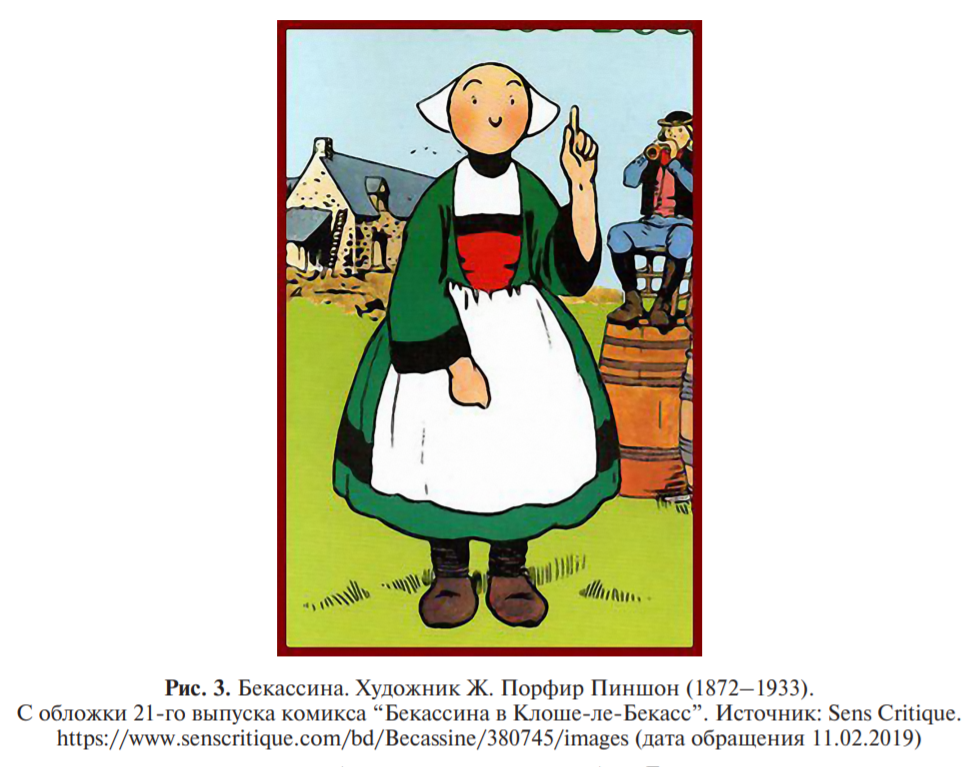

То, что Г. О’Коннор и Ф. О’Двайер пишут применительно к Ирландии и ирландцам, находит явные параллели в Бретани. Хотя Бретань и не знала катастрофы, равной по масштабу Великому голоду, она тоже пережила травмирующие события, затронувшие все население и его идентичность. Первой в этом ряду стала радикализация французской революции, приведшая к установлению якобинской диктатуры, которую бретонские крестьяне, чье движение красных колпаков было в революционном авангарде, не приняли. Восстания шуанов были расценены как контрреволюционные, тем более что католическое духовенство сохраняло в Бретани сильное влияние. Нескрываемая враждебность республиканского государства к населению, считавшемуся не вполне французским — бретонский язык еще господствовал в западной части Армориканского п-ва — и потому ненадежным, привела к распространению предрассудков и стереотипов и вызвала к жизни форсированную ассимиляцию, направленную на искоренение культурных различий, которые могли бы поставить под сомнение создание единой нации. В своем знаменитом программном тексте “Что такое нация” Э. Ренан в противовес немецкой националистической идеологии, основанной на идее этнической чистоты, определяет французскую нацию как типичный пример смешения европейских народов. В этой ассимиляционистской парадигме бретонским культуре и идентичности не могло быть места, их притеснение стало нормой. Бретонцы оказались в положении отсталого и недоразвитого населения. Хотя их и не изображали, как ирландцев, обезьяноподобными, но ставший стереотипным благодаря комиксам образ Бекассины — молодой служанки-бретонки, покинувшей свою деревню, чтобы поступить в услужение к парижским буржуа — не менее красноречив: ее изображают лишенной рта, что подчеркивает невозможность выражения ею своих мыслей и чувств. Бекассина, по сути, — это символ бретонской эмиграции XIX–XX вв., в результате которой бретонцы, как и ирландцы, отказывались от своего языка и культуры в надежде на улучшение социального положения.

Однако главным травмирующим эпизодом для бретонцев стала Первая мировая война. Бретань отправила на фронт 592 916 бойцов, в основном в сухопутные войска, хотя и во флоте служили 60 тыс. бретонцев, составлявшие 70% всего военно-морского контингента Франции. 150 тыс. бретонцев погибли, причем доля военных потерь среди них была выше, чем в среднем по стране: 25 против 16%, что сопоставимо с потерями туземных (колониальных) войск (Gwendal 2010). Помимо травмы, связанной с ужасами войны, нужно упомянуть и потрясение из-за жизненной необходимости перехода на французский язык в армии, укомплектованной выходцами из разных регионов, что способствовало упадку бретонского языка. Война изменила общественные отношения в самой Бретани и способствовала формированию неоднозначного образа бретонца. Историк М. Блок описывает “человека из глубинки задавленного нуждой и алкоголем, чья забитость усугубляется невежеством и незнанием французского” (цит. по: Gwendal 2010: 76), но наряду с этим как французские, так и немецкие газеты изображают бретонского солдата человеком сильным, отважным и решительным, хотя и любителем выпить (Ibid.: 75). Собственно, это описание воспроизводит “типичные” поведенческие особенности кельтов: суеверие, несдержанность, но в то же время мужественность и упорство в бою. Практически так же описывал галлов Юлий Цезарь в своих “Записках о галльских войнах”.

Работы Т. Фийо и Ж.-И. Брудика опровергают утверждения о том, что алкоголизм связан с кельтским происхождением бретонцев, а также о том, что неумеренное потребление спиртного давно стало культурной традицией в Бретани. Так, Т. Фийо пишет:

Вопреки некоторым наблюдателям, утверждавшим, будто бы “нигде в мире нет такого количества пьющих как мужчин, так и женщин” (Oges 1953: 19–20), и даже предрекавшим вымирание бретонцев от алкоголизма, Бретань на фоне всей Франции не выглядела столь сильно алкоголизированной. Так, например, в 1875 г. количество потребляемого чистого спирта на душу населения составляло в Бретани 14,8 л, тогда как в целом по стране — 22,7 л. И какой бы год мы ни выбрали, можно констатировать, что Бретань отнюдь не возглавляла список регионов Франции по потреблению чистого алкоголя (Fillaut 1983: 36).

Некоторые авторы удивлялись, что статистика не соответствует традиционным представлениям, но в основном сомневались в достоверности цифр, подозревая ошибки в технике подсчета, а то и сознательные искажения (Lagriffe 1912: 129). В конце концов, как заметил в 1906 г. один из врачей — участников опроса о пьянстве среди бретонцев, “сложилось устойчивое мнение, что среди всех провинций Франции Бретань — рекордсмен по алкоголизму”, и, хотя это утверждение часто ни на чем не основано, оно стало “лейтмотивом, который встречается на каждой странице газет, журналов или книг, пишущих об этом регионе” (Falc’her 1906–1907). Из литературы можно также сделать вывод о наличии значительной разницы между Верхней и Нижней Бретанью. Гораздо более существенное потребление сидра в первой связано с массовым производством этого напитка в регионе. Бытовое пьянство, действительно, было обычным делом в Верхней Бретани, и по отчету Комиссии по гигиене и здоровью уже в 1854 г. оно представляло большую проблему во всех сельских коммунах департамента Иль-и-Вилэн. Окончание воскресной мессы, семейные праздники, ярмарки (а в городах еще и дни зарплаты) становились поводом для того, чтобы собраться в кабаке или вокруг разносчика спиртного и напиться. Подобно тому как в Ирландии пабы, появившиеся в результате колонизации, постепенно стали излюбленным местом общения (Bévant 2012: 191–199), так бретонские трактиры и таверны превратились в центры отдыха и дружеских встреч. Этим объясняется стереотип об алкоголизме в Бретани: алкоголик не тот, кто пьет больше других — но тот, кто чаще выглядит пьяным.

Как отмечал Т. Фийо, “в Нижней Бретани <…> по праздникам простой народ пил крепкие напитки (водку), причем много. Зато в будни не пили ни вина, ни сидра, что, в сущности, делало бретонцев сравнительно мало пьющими” (Les Bretons 2015). Вино широко распространяется в Бретани только после Первой мировой войны, когда возвращаются с фронта солдаты, привыкшие к ежедневному его употреблению (при нехватке питьевой воды ее заменяли красным вином, рацион которого составлял до 1 л в день). С этого же времени отмечается рост потребления алкоголя и распространение алкоголизма среди населения. Б. Кермоаль вспоминает:

Должен признаться, что с самого начала моей работы среди активистов-социалистов мне нередко доводилось слышать истории, связанные с алкоголем. В особенности этим отличался Жан-Луи Роллан, мэр Ландерно и депутат-социалист до 1940 г., а впоследствии участник сопротивления. Потребление алкоголя ассоциировалось с атмосферой дружеского общения, способствующего формированию ячеек активистов. На собраниях социалистов, по меньшей мере в межвоенный период, в глубине зала частенько стоял стол с напитками, если только само собрание не проходило в кафе. В отчетах о собраниях социалистические газеты почти не упоминали о подававшихся напитках, но начиная с 1939 г., в тревожной предвоенной обстановке, нередко можно встретить указание на то, что обсуждавшиеся вопросы были настолько серьезными, что никто и не подумал подойти к столу с напитками (Kermoal n.d.).

Сказанное подтверждают и работы Ж.-И. Брудика, который считает, что Первая мировая война стала для Бретани “коллективной катастрофой, в которой погибла четверть мужского населения в возрасте от 18 до 40 лет, причем многие павшие даже не были погребены”6. То, что из живого опыта поколения остается не пропущенным через себя или не получает символического признания, может возвратиться в следующих поколениях (Broudic 2008: 3). Таким образом, Ж.-И. Брудик обращается к истории, чтобы лучше понять проблемы современного общества. На протяжении большей части ХХ в. он констатирует чрезвычайно высокий уровень алкоголизма в среде моряков и рыбаков прибрежных сел Бретани7 и, хотя не соглашается с мнением бретонских психиатров, считающих основной причиной большого числа самоубийств и распространения пьянства в регионе быстрое сокращение во второй половине столетия бытования бретонского языка, тем не менее приходит к заключению, что травма по-прежнему “на подсознательном уровне воздействует на психологическое состояние, общественные отношения и межпоколенные связи” (Broudic 2008: 254). Ж.-И. Брудик больше пишет о росте числа самоубийств, чем об алкоголизме, но обе эти проблемы коррелируют с травматическим опытом бретонского и ирландского обществ. Иными словами, если алкоголизм и стал здесь реальной проблемой в ХХ в., то он не связан с многовековой традицией и — тем более — с этническим происхождением.

Исследование, опубликованное в 2010 г. во Франции, показывает, что в Бретани регулярно пьющих не больше, а то и меньше, чем в других регионах страны (таких как Юг-Пиренеи или Лангедок-Руссильон). Но, как и в Ирландии, здесь много сильно пьющих. Растет и употребление наркотиков. Таким образом, речь идет о редких, но обильных (судя по всему, в основном по праздникам) возлияниях, что подтверждает также исследование А. Гийю (Guillou 2002). Оно посвящено практике потребления алкоголя, получившей название “трек” (la piste). В ней участвуют как мужчины, так и женщины, в основном молодые, пристрастившиеся к периодическому ритуалу выпивки, организуемой как досуг. А Гийю пишет: «…регулярно практикующие “трек” бретонцы, переехавшие в окрестности Парижа или на восток страны, попытались внедрить его на новом месте жительства, но безуспешно, что дало основание некоторым утверждать, что речь идет о бретонской культурной черте, которая может существовать только в специфическом окружении» (Ibid.: 1). Однако это утверждение нуждается в корректировке, поскольку такая же практика распространена в современной Ирландии, что позволяет выдвинуть интересную гипотезу. Оба общества в прошлом обвиняли в алкоголизме, который якобы был связан с их неспособностью к адаптации. В действительности же как в Бретани, так и в Ирландии в сельской традиции употребление алкоголя в праздничные и обрядовые (свадьбы, похороны8, религиозные шествия) дни было неотъемлемой частью самого события, социально приемлемой и контролируемой. Т. Фийо говорил в связи с этим о “правилах плохого поведения”, т.е. о хорошей манере плохо себя вести. “Трек” можно рассматривать как возрождение праздничной традиции, которая к тому же ценится сторонними наблюдателями и используется сегодня для пропаганды региональной идентичности — по образу и подобию бретонского и ирландского пива, ирландских пабов и бретонских фестивалей. Сегодня молодежь со всей Европы — и не только — встречается в “Темпл-баре” в Дублине, поскольку ирландские пабы пользуются популярностью, а музыкальный фестиваль “Старые плуги Каре” в Центральной Бретани за четыре дня, которые он длится, посещают более 270 тыс. человек (A Carhaix n.d.) — огромное количество гостей для городка Каре-Плугер численностью немногим более 7 тыс. жителей. Таким образом, негативная репутация обернулась выгодой для бретонцев и ирландцев, вследствие чего часть населения с готовностью соответствует стереотипному образу и даже способствует его упрочению, в т. ч. и во вред здоровью.

* * *

У Ирландии и Бретани много общего, к тому же с конца ХХ в. культурный обмен между ними заметно интенсифицировался под влиянием, в частности, Международного кельтского фестиваля, проходящего ежегодно в бретонском Лориане. Бретань позаимствовала у Ирландии культуру паба, которая без труда укоренилась на подготовленной трактирами и тавернами почве. Дружеский и праздничный характер культурных мероприятий, организуемых по обе стороны Ирландского моря, также объясняет тесную связь между двумя странами, усиливаемую, безусловно, кельтским наследием — одновременно похожим и разным, способствующим плодотворному культурному обмену.

Праздничная культура, заново созданная во второй половине ХХ в., также сближает Бретань и Ирландию в их отношении к потреблению алкоголя. Образ дружеской атмосферы и аутентичности, тщательно поддерживаемый современными туристическими рекламными кампаниями, работает на изменение имиджа в положительную сторону, а развитие экономики на протяжении последних 40 лет, во многом ставшее возможным благодаря объединенной Европе, способствует появлению у бретонцев и ирландцев уверенности в себе. Расистские стереотипы, унаследованные от колониального прошлого, сегодня отброшены, а недостатки — такие как неумеренное потребление алкоголя — обращены в достоинства и служат теперь пропаганде местной идентичности. Образ бретонца или ирландца, укорененный в живой и самоутверждающейся культуре, позволяет не только повысить ценность исторического наследия, но и сделать обе нации узнаваемыми в мире и даже превратить их имидж в товар: бретонское пиво завоевывает популярность благодаря фестивалям, а ирландские паб, виски или Гиннесс давно не нуждаются в представлении, поскольку превратились в национальные символы (Bévant 2012: 191–199).

Тем не менее есть и отрицательные факторы, которые не стоит недооценивать. Экономика обеих стран, хотя и вышла на международный уровень, по-прежнему сильно зависит от внешних игроков: для Бретани это стратегические решения, принимаемые Францией, для Ирландии — будущее отношений с Соединенным Королевством, которое остается основным торговым партнером. Кризис 2007–2008 гг. напомнил бретонцам и в еще большей мере ирландцам о непрочности их положения. Кроме того, культура питья, унаследованная из недавнего прошлого, поддерживает достаточно высокий уровень потребления спиртного всем населением, в т.ч. подростками, а в Ирландии — и женщинами, которые прежде были менее подвержены этой зависимости. Связь алкоголя с компанейским духом не только преподносится туристам как марка аутентичности, но и все более укореняется среди местных жителей — таким образом, традиция потребления спиртного сохраняется, и, хотя его формы и причины изменились, это не отменяет того факта, что злоупотребление алкоголем (даже эпизодическое) создает проблемы со здоровьем населения. В то же время можно ли с уверенностью сказать, что призраки травматического прошлого не имеют никакого отношения к наблюдаемой сегодня динамике потребления? Исследования Ж.-И. Брудика и Т. Фийо, уже неоднократно цитировавшиеся выше, позволяют усомниться в этом: феномен травмы носит межпоколенческий характер, для ее преодоления необходима работа с коллективным бессознательным. Эта работа в Бретани и Ирландии уже идет и выражается в переоценке собственного имиджа, переосмыслении истории, перестройке отношений с бывшим колониальным центром. Тем не менее впереди еще долгий путь.

Пер. c фр. Е.И. Филипповой

Библиография

- 1. Arendt H. Les Origines du totalitarisme. L’Impérialisme. Paris: Points essais, 2002.

- 2. Bévant Y. A Changing Institution: The Pub in Globalized Ireland // Les sociétés minoritaires ou minorisées face à la globalisation: uniformisation, résistance ou renouveau, oct. 2012 / Eds. Y. Bevant, I. Borissova, É. Durot-Boucé. Yakutsk: TIR-CRBC, 2012. P. 191–199.

- 3. Bévant Y. (dir.) La grande famine en Irlande 1845–1850. Histoire et représentations d’un désastre humanitaire. Rennes: PUR, 2014.

- 4. Broudic J.-Y. Suicide et alcoolisme en Bretagne au XXe siècle. Sociologie, histoire, psychanalyse. Rennes: Apogée, 2008.

- 5. Fallows M. Irish Americans: Identity and Assimilation. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1979.

- 6. Fillaut T. Alcoolisation et comportements alcooliques en Bretagne au 19ème siècle // Annales de Bretagne. 1983. T. 90. n° 1. P. 36.

- 7. Fillaut T. Les Bretons et l’alcool (XIXe–XXe siècle). Rennes: Éditions de l’ENSP, 1991.

- 8. Fredrickson G.M. Racism: A Short History. Princeton: Princeton University Press, 2002.

- 9. Fredrickson G.M. The Historical Construction of Race and Citizenship in the United States. UNRISD Programme Papers on Identities, Conflict and Cohesion, 2003. Geneva: UN Research Institute for Social Development, 2003.

- 10. Greeley A. The Irish Americans. N.Y.: Harper & Row, 1981.

- 11. Griffin W. This Distant Land: The Irish in America // Ireland of the Welcomes. 1992. Vol. 41. No. 4. P. 26–31.

- 12. Guillou A. Le voyage au bout de la nuit ou la “piste” en Bretagne // Le PortiQue, revue de Philosophie et de sciences humaines. 2002. no 9. https://journals.openedition.org/leportique/169

- 13. Gwendal D. (dir.) Mémoires et trauma de la grande guerre. Bretagne, Catalogne, Corse, Euskadi, Occitanie. Rennes: TIR, 2010.

- 14. Harrison L., Carr-Hill R., Sutton M. Consumption and Harm: Drinking Patterns of the Irish, the English and the Irish in England // Alcohol and Alcoholism. 1993. Т. 28. Nо. 6. P. 715–723.

- 15. Howard S. Les images de l’alcool en France, 1915–1946. Paris: CNRS, 2006.

- 16. McGoldrick M. Ethnicity and Family Therapy: An Overview // McGoldrick M., Pearce J.K., Giordano J. Ethnicity and Family Therapy. N.Y.: Guilford Press, 1982. P. 3–30.

- 17. Neill K. An Illustrated History of the Irish People. Dublin: Gill and Macmillan, 1979.

- 18. O’Conor G. Alcoholism in Irish American Catholics: Cultural Stereotype vs. Clinical Reality // American Journal on Addictions. 1996. Vol. 5. No. 2. P. 124–135.

- 19. Reynaud-Paligot C. La République raciale (1860–1930). Paris: PUF, 2006.

- 20. Saney I. The Origins of Racism // Shunpiking Magazine. 2005. No. 38.

- 21. Wilson R.W., Williams G.D. Alcohol Use and Abuse among U.S. Minority Groups: Results from the 1983 National Health Interview Study // Alcohol Use among U.S. Ethnic Minorities / Eds. D.L. Spiegler, D.A. Tate, S.A. Aitken, C.M. Christian. Rockville: U.S. Department of Health and Human Services, 1989. P. 399–410.

- 22. Woodham-Smith C. The Great Hunger. N.Y.: Harper & Row, 1963.